| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

11. Januar 2009 italo.log Die wöchentliche Gedichtanthologie aus Italien. Herausgegeben von Roberto Galaverni und Theresia Prammer. » Kontakt » Zum Geleit ... » bis 111: Andrea Ponso 110: Paolo Bertolani 109: Andrea Temporelli 108: Ermanno Krumm 107: Patrizia Cavalli (3) 106: Vivian Lamarque 105: Giancarlo Majorino 104: Toti Scialoja 103: Emilio Rentocchini 102: Eugenio Montale (4) 101: Maria Luisa Spaziani 100: Ignazio Buttita 099: Simone Cattaneo 098: Nanni Balestrini 097: Nino Pedretti 096: Marco Giovenale 095: Valentino Zeichen 094: Elio Pagliarani 093: Bartolo Cattafi 092: Luciano Cecchinel 091: Eugenio de Signoribus 090: Guido Ceronetti 089: Andrea Zanzotto (4) 088: Matteo Marchesini 087: Nicola Gardini 086: Attilio Bertolucci (2) 085: Flavio Santi 084: Gesualdo Bufalino 083: Gherardo Bortolotti 082: Giuliano Mesa 081: Albino Pierro 080: Beppe Salvia 079: Ottiero Ottieri 078: Eugenio Montale (3) 077: Antonio Riccardi 076: Amelia Rosselli (2) 075: Nelo Risi 074: David Maria Turoldo 073: Pier Paolo Pasolini (3) 072: Franco Scataglini 071: Patrizia Vicinelli 070: Milo de Angelis (2) 069: Umberto Piersanti 068: Giorgio Orelli 067: Elisa Biagini 066: Remo Pagnanelli (2) 065: Carlo Bettocchi 064: Vittorio Sereni (2) 063: Giorgio Bassani 062: Federico Italiano 061: Gabriele Frasca 060: Andrea Zanzotto (3) 059: Patrizia Cavalli (2) 058: Antonio Porta 057: Vincenzo Frungillo 056: Gianni D'Elia 055: Gregorio Scalise 054: Giorgio Caproni (2) 053: Stefano Dal Bianco 052: Biagio Marin 051: Elsa Morante 050: Franco Buffoni 049: Franco Loi (2) 048: Ferruccio Benzoni 047: Eugenio Montale (2) 046: Adriano Spatola 045: Dario Bellezza 044: Tonino Guerra 043: Luciano Erba 042: Jolanda Insana 041: Mario Luzi 040: Primo Levi 039: Valerio Magrelli (2) 038: Paolo Volponi 037: Alda Merini 036: Pier Paolo Pasolini (2) 035: Patrizia Valduga 034: Aldo Nove 033: Raffaello Baldini 032: Maurizio Cucchi 031: Piero Bigongiari 030: Andrea Zanzotto (2) 029: Gerhard Kofler 028: Remo Pagnanelli 027: Andrea Gibellini 026: Fabio Pusterla 025: Michele Sovente 024: Anna Maria Carpi 023: Gian Mario Villalta 022: Edoardo Sanguineti 021: Roberto Roversi 020: Patrizia Cavalli 019: Giuseppe Conte 018: Giovanni Giudici 017: Valerio Magrelli 016: Giorgio Caproni 015: Andrea Zanzotto 014: Attilio Bertolucci 013: Emilio Villa 012: Giampiero Neri 011: Giovanni Raboni 010: Amelia Rosselli 009: Sandro Penna 008: Antonella Anedda 007: Pier Paolo Pasolini 006: Fernando Bandini 005: Milo de Angelis 004: Vittorio Sereni 003: Franco Fortini 002: Franco Loi 001: Eugenio Montale satt.org-Links: Latin.Log Gedichte aus Lateinamerika (2005-2008). Herausgegeben von Timo Berger und Rike Bolte. Lyrik.Log Die Gedichtanthologie (2003-2005). Herausgegeben von Ron Winkler. |

|

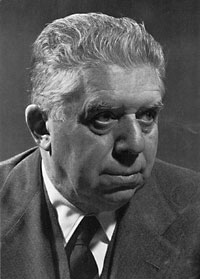

Eugenio Montale wurde am 1896 in Genua geboren. Er wuchs an der ligurischen Küste auf und studierte zunächst Gesang. Nach dem 1. Weltkrieg, an dem er als Offizier teilnahm, veröffentlichte er 1919 seine ersten Gedichte. 1928 ging er als Angestellter des Verlags Bemporad nach Florenz, ab 1929 war er Direktor des renommierten Gabinetto Vieusseux, 1938 wurde er wegen antifaschistischer Gesinnung entlassen. Während des Krieges war Montale freier Schriftsteller und Mitarbeiter mehrerer Zeitschriften der liberalen Opposition, außerdem Übersetzer von Shakespeare, Cervantes, Melville, Eliot. 1948 ging er nach Mailand, wo er unter anderem als Redakteur für den Corriere della Sera und 1955-67 als Musikkritiker des Corriere d’informazione arbeitete. 1967 wurde er Senator auf Lebenszeit. 1975 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Werke: Ossi di seppia (1925/28), Le Occasioni (1938), Finisterre (1943), La bufera e altro (1956), Satura (1971), Diario del ’71 e del ’72 (1973), Quaderno di quattro anni (1977). Zahlreiche Aufsatz- und Prosabände. Eugenio Montale starb am 12.9.1981 in Mailand. Sein für reichlich paratextuelle Verwirrung sorgendes „posthumes Tagebuch“ (1991 erschienen, 1998 in deutscher Übersetzung durch Christine Koschel) wurde 2006 noch durch den Band La casa di Olgiate e altre poesie mit weiteren Stücken aus dem Nachlaß ergänzt. Auf Deutsch außerdem: Eugenio Montale: Gedichte 1920-1954, übersetzt von Hanno Helbling (München, 1999) sowie einige Auswahlbände aus späteren Zyklen. |

Andrea Zanzotto über Eugenio Montales Spätwerk:

Wir alle aus meiner Generation verdanken Montale, in unterschiedlicher Abstufung und sehr differenzierten Formen der Begegnung, magnam partem nostri. Und auch vom Montale des letzten Zeitabschnitts erreicht uns ein ganz außerordentliches Miteinander von Signalen. In den vorangegangenen Phasen seines Werks hatte Montale sich uns wie eine unwahrscheinliche Perlenformation dargestellt, zusammengesetzt aus leuchtenden Ruinen, die ungewollt aus ihrer Hülle hervortraten (...). Man hatte es dabei mit einem Leben zu tun, das über und über beschädigt und brüchig war, doch auf organische Weise zusammenhielt: wie durch einen wunderbaren Kolloiden oder das allerfrischeste und zugleich jahrtausendealte Harz. Dieses Harz oder dieser Bernstein war die in jeder Hinsicht unglaublich reiche und bewegte Polyphonie, die unausweichliche, je aggressivere desto unterschwelligere Musik, aus der Montales Rede gewoben war, als Kraft poetischer „Erinnerung“. (...) Diese Erinnerungs-Musik war in Montale so stark, daß sie ihm selbst mitunter in Form eines nachgerade zwanghaften Mechanismus erscheinen konnte; man hat nur an seine Verurteilung der Aufdringlichkeit der Reime zu denken, die doch die eigentlichen Sprungbretter des Fortschreitens-Verweilens der ursprünglichen Erinnerung sind. (...) Doch was sich in Satura und den Diari vollzieht, ist ein ultimativ komplexes und beunruhigendes Phänomen. Es ist bekannt, daß der letzte Grund der Dichtung vielleicht das Paradies ist und daß eine paradiesische Erfahrung, das „Paradiesiesche“, das mehr oder weniger eingestandene Wunschbild ist, das jedem Dichter vorschwebt. Wunschbild unterschiedlicher Koloratur, doch in seinem Charakter auf entsetzliche Weise einzigartig. Wenige haben an diesen Nicht-Ort der Erfahrung gerührt, auch wenn jeder Text, sogar der „infernalischte“, auf ein oder andere Weise mit diesem Nicht-Ort im Bunde steht. Dante oder auch Ariost hatten Paradiese inne oder schenkten sie. Unter den Modernen gibt es einen sehr bedeutenden, Michaux, der in seinen neueren Heften eine Art „zweiten Zustand“ aufflackern läßt, der onirisch, physisch und logisch zugleich ist und in dem die Themen unserer Kultur mit der östlichen harmonisieren: im Herausdestillieren noch der letzten Lymphe von Glücksseligkeit. Auch Pound begab sich hartnäckig auf diese Suche, um, aus dem Abgrund seines Schweigens in späteren Zeiten, zu den halluzinierten, doch enttäuschten Schlußfolgerungen des testamentarischen CXX. Gesangs vorzudringen, seinem letzten, denke ich: I have tried to write Paradise / Do not move / Let the wind speak / that’s paradise“. Und er endigte unter anderem mit den Versen „Let the Gods forgive / what I have made“ (über die Authentizität dieses Gesangs gibt es geteilte Meinungen). Nun, Montale steht auf der anderen Seite. Er weiß, daß er keinerlei Paradiese schreiben kann, er weiß, daß er manchmal ein kleinwenig damit in Berührung gekommen ist, er weiß auf jeden Fall, daß er noch niemals dort gewesen ist und nimmt sich deshalb eben die Götter vor, will nicht, daß diese verzeihen, was er getan hat, ja mehr noch das, was er tut. So entkoppelt er eine neue Eloquenz, ganz trompe-l’oeil, eine Illusion „niedrigen“ Stils, gleitet über zu einer endlosen Reihe von Sondierungen, Ketten von Pseudo-Syllogismen, „Gerüchten“ und Unsinnigkeiten: vielleicht die einzige Sprache, die die Götter verstehen und die sie etwas angeht. Zwischen Sarkasmus und Wiederholungszwang schlittert er in die Versuchung, die Landkarte einer neuen Gnosis zu skizzieren, wobei oft die Themen der alten aufgegriffen werden. (...) So schmuggelt er eine andere, als journalistisch-alltägliche Sprache getarnte Rede in die Dichtung (...), aufgeladen mit einer unwiderstehlichen Rhetorik, in einem Maße, daß es manchmal vorsätzlich die Geschwätzigkeit streift (...). Es ist eine Sprache, die augenblicklich etwas einfordert für den Menschen, die vom Unendlichen das einfordert, was dem Menschen angehört, die das Nicht-Paradies denunziert.

Dabei stimmt es, daß Montale stets auch in der tiefsten Demut seines Sich-Vergrabens verlangt, gehört zu werden, in seinem Schlamm-Werden, in seinem Beteuern, daß Dichtung und Schlamm zwei „niemals zu sondernde“ Dinge sind (man beachte außerdem, daß er, während er ausdrücklich auf dieses Thema zu sprechen kommt, hinzufügt: „aber ich sagte dir nichts davon“); verlangt, daß man ihm ohne Angst nachfolgt in seinen Erebus aus Mäusen, Asche, Fetzen und Fragmenten, tief in die Zeit hinabgesenkten Grabnischen. Und doch setzt auch diese Art von Rede bei der anderen an, ist nie depressiv; und der Ton des Ganzen hat etwas Anmaßendes, läuft beinahe hinaus auf eine Reihe von Gerichtsverhören, die einer geheimnisvollen Autorität unterstehen, die in ihm selbst war und die gegen jene Kräfte, jene Äonen, jene Demiurgen aufbegehrt: die „dieser“ Welt zu Bestand verholfen haben, so wie sie ist oder nicht ist, oder so wie wir glauben, daß sie ist oder wie sie sich uns darstellt im Sich-Herausschälen unzähliger Perspektiven (...).

Von Segment zu Gerinnsel, von Wiederholung zu Dementi, von Erinnerung zu Erinnerungsvakuum tritt diese neue Form von „poésie ininterrompue“ in Erscheinung, die sich als unbezwingliches „delirantes Räsonnieren“ manifestiert (...). Mit Sicherheit wird darin die „Sprechsituation“ desjenigen entwickelt, der wie der Landvermesser K. fortwährend und vergeblich zu Füßen des Schlosses umherirrt, doch dabei in gewisser Weise selbst im Schloß ist und auch von der gleichen Sippe der Schloßbewohner. Dennoch, auch wenn Montale einer Distanznahme, einem Mißtrauen in Bezug auf alles und alle Ausdruck zu verleihen scheint, werden „die anderen“ nichtsdestotrotz zu Teilhabern seine Rede, die einerseits für sich steht, andererseits dem gewaltigen Stimmengewirr einer Menge, der ganzen Menschenmenge gleicht, des „Menschenwalds“. Montale spricht täglich weiter und versprüht dabei die waghalsig leidenschaftliche Einladung, nicht abzulassen, nicht zurückzutreten, weiter zu geifern und um sich zu schlagen, auch wenn alles das vielleicht gar nichts bedeutet. („La freccia dei Diari“, in: Fantasie di avvicinamento, 1991, Übersetzung: T. P.)

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |