| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

5. Februar 2015 | Thomas Vorwerk für satt.org | |||||||||||

|

|

Foto © Niels Reedtz Johansen  Foto © Andreas Schlieter |

Antboy: den røde furies hævn

(Ask Hasselbalch, Generation Kplus)

Dt. Titel: Antboy: Die Rache der Red Fury, Dänemark / Deutschland 2014, Buch: Anders Ølholm, Lit. Vorlage: Kenneth Bøgh Andersen, Kamera: Niels Reedtz Johansen, Schnitt: Peter Brandt, Musik: Peter Peter, Kostüme: Louize Nissen, Production Design: Sabine Hvild, mit Oscar Dietz (Pelle Nøhrmann / Antboy), Astrid Juncher-Benzon (Maria / Red Fury), Amalie Kruse Jensen (Ida), Samuel Ting Graf (Wilhelm), Boris Aljinovic (Rustam Musajev), Nicolas Bro (Albert Gæmelkrå / Loppen), Hector Brøgger Andersen (Christian), 84 Min., Kinostart: 25. Juni 2015

Antboy (Oscar Dietz) ist zurück und ähnlich wie in der Spider-Man-Trilogie von Sam Raimi werden die persönlichen Probleme seines Alter Ego Pelle komplizierter, während sich die Anzahl seiner Gegenspieler erhöht. Sein großer (sprich: erwachsener) Gegenspieler, der »Floh« (Nicolas Bro als »Loppen«), sitzt in einer Art »Arkham Asylum« und wartet offenbar auf den dritten Film (immerhin sind bereits sechs Bände der Jugendbuchserie erschienen), während er nebenbei dafür sorgt, dass zwei Bullies von »besonderen« Hirschkäfern gebissen werden. Und schon sind die »Terror Twins« (auf Dänisch: »Terror Tvilling«) geboren.

Doch der eigentliche »Haupt-Bösewicht« des Films ist Maria (Astrid Juncher-Benzon) alias »Red Fury«, ein weiblicher Antboy-Fan, der schon einmal vom allzeit bereiten Superhelden gerettet wurde und ihn geistesgegenwärtig gleich zur Schulfete eingeladen hat. Der 13jährige Pelle ist aber von seinen pubertären Hormonschüben noch stärker überfordert als von seiner Geheimidentität als Superheld. Für seine beste Freundin Ida (Amalie Kruse Jensen), die sogar um seine Antboy-Aktivitäten weiß, empfindet er etwas mehr als er ihr bisher gebeichtet hat, doch diese scheint sich plötzlich für den Neuen an der Schule zu interessieren, der nicht nur reifer als er wirkt, sondern – und hier fehlt Pelle wohl ein wenig Selbstbewusstsein – interessanter. Und so verscherzt er es sich wie nebenbei mit gleich zwei Mädchen, die eigentlich auf ihn (bzw. Antboy) stehen, und im Fall von Maria passiert das ausgerechnet in dem Moment, wo ihr Vater (Boris Aljinovic, den Tatort-Interessierte als Kommissar Felix Stark kennen könnten) als harmlose Version des »mad scientist« gerade eine Art Tarnmantel entwickelt hat. Den Maria jetzt benutzt, um sich für die Schmach zu rächen. Unter anderem in einer wirklich tollen Szene, in der sie unsichtbar in Pelles Schlafzimmer eindringt und seinen Teddybär sprechen lässt, bevor dieser sich quasi selbst zerreißt. Könnte wirklich verdammt gruselig sein, wenn man nicht als Zuschauer exakt informiert ist, was da gerade passiert.

Der große Unterschied zum ersten Film liegt darin (ähnlich wie bei Harry Potter), dass die Protagonisten wie auch das Publikum mittlerweile älter geworden sind. Damals gab es laut Regisseur Hasselbalch »kein Budget für wilde Spezialeffekte«, und deshalb hat man »besonders am Humor und Timing gefeilt«.

»Aber aus den verschiedensten Gründen konnten wir uns jetzt nicht einfach wiederholen und den selben lustigen, charmanten Film noch mal machen. Wir mussten einen Film machen, der die Kids dort abholt, wo sie jetzt sind, seit sie ein wenig ihre Unschuld verloren haben und allmählich Teenager werden. Da kommen neue Dinge ins Spiel. Also haben wir den Film stilistisch in eine etwas dunklere Richtung gelenkt.«

Im hochdramatischen Schlussdrittel des Films fügt sich alles ein wenig zu gefällig zusammen (u.a. die Liebesgeschichte, die für Antboys comicbelesenen Freund Wilhelm abfällt), und es spricht auch nicht unbedingt für Antboy, dass ihm das entscheidende Detail, dass »Red Fury« mit einer Mädchenstimme spricht, komplett entgeht. Aber man spielt erneut ziemlich clever mit Genre-Klischees, aufbereitet für ein kindliches Publikum, und kann dabei auch ein erwachsenes Publikum zumindest teilweise mitreißen. Mein Verdacht ist ja, dass im dritten Teil der Trilogie Christian, der gitarrespielende vegane »Neue«, irgendeine Superkraft entwickeln wird (gibt es irgendein speziell indisches Insekt?) und die junge Liebe zwischen Pelle und Ida etwas verzögern wird. Und der Floh wird auch ganz sicher irgendwie ausbrechen. Und irgendwie erwarte ich das tatsächlich mit Spannung, denn Berlinale-Trilogien wie Infernal Affairs, Knerten oder Dingensbummens von Richard Linklater sind in meinen Augen noch die beste Ausrede, innerhalb eines Festivals immer wieder die selben Filmemacher zu bevorzugen.

|

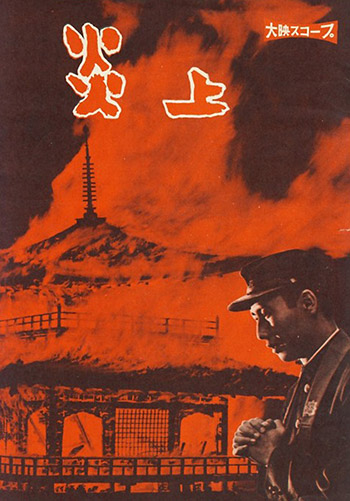

Enjô

(Kon Ichikawa, Forum)

Japan 1958, Intern. Titel: Conflagration, Buch: Keiji Hasebe, Kon Ichikawa, Natto Wada, Lit. Vorlage: Yukio Mishima, Kamera: Kazuo Miyagawa, Schnitt: Shigeo Nishida, Musik: Toshirô Mayuzumi, Kostüme: Toshiaki Maki, Art Direction: Yoshinobu Nishioka, Set Decoration: Shunzô Matsumoto, mit Raizô Ichikawa (Goichi Mizoguchi), Tatsuya Nakadai (Tokar), Ganjirô Nakamura (Tayama Dosen), Yoichi Funaki (Tsurukawa), Tamao Nakamura (Woman at Gobancho), Jun Hamamura (Goichi's Father), Tanie Kitabayashi (Aki, Goichi's mother), Michiyo Aratama (Mistress of the floral art), Saburô Date (Police Detective A), Keiko Koyanagi (Woman on the street), 99 Min.

Teil des Forumsprogramms sind immer auch einige ältere Filme, Ausgrabungen, »Midnight Movies« oder mal eine kleine Retrospektive wie einst zu Shohei Imamura. In diesem Jahr zeigt man drei Filme des japanischen Regisseurs Kon Ichikawa, von denen ich zwei bereits im Vorfeld sehen konnte. Mir persönlich hat davon Enjô besser, aber das liegt vermutlich einfach daran, dass mir leicht reißerische Genres besser zusagen als Melodrama in Kombination mit feministischer Frauenpower (siehe Otôto / Her Brother).

Enjô handelt von einem Mönchsnovizen, der ein historischen Kloster in Brand gesetzt hat, und in einer sehr an die Markenzeichen des Film noir erinnernden Rahmenhandlung verhören drei Polizisten den nicht eben kooperativen jungen Mann in einer schwitzigen kleinen Zelle. Zu den wichtigen Details dieser Befragung gehören u.a. die Habseligkeiten, die Goichi (Raizô Ichikawa) bei seiner Verhaftung in der Tasche hatte (u.a. eine Packung Beruhigungstabletten und ein Messer) sowie die Stichwunden, die ihm beigefügt wurden. Als Zuschauer trägt man diese Informationen immer mit sich (wie die Dinge in die Tasche kamen, wird man später auch mitverfolgen können), aber das Besondere an dem Film ist, dass man nie annehmen sollte, man wüsste irgendwann Bescheid, wie es weitergeht in der Geschichte.

Die erste große Überraschung des Films ist es, wenn der bis dahin stumme Goichi erstmals etwas sagt und man erkennt, dass er nicht etwa besonders hartgesotten ist, weil er vor den Polizisten unbeteiligt und stumm blieb, denn er ist – ein Stotterer, der noch reichlich Spott im Kloster u.a. auch einen Neubeginn suchte – und schon war er wieder der subtil verhöhnte Junge mit dem Sprachproblem …

Was sich im Kloster alles so zuträgt, will ich hier gar nicht lang und breit ausführen, aber Intrigen, Korruption und reichlich weltliche Gesichtspunkte spielen dort eine größere Rolle als spirituelle Askese und Religiösität. Goichi, der auch ein gewisses mentales Problem hat, über dessen Hintergründe wir mehr erfahren (ähnlich wie in Otôto spielt auch hier die Figur der Mutter eine zentrale und für Uneingeweihte nicht immer leicht verständliche Rolle) wirkt auch wie aus einem Psychothriller, ein Obsessiver im Wahn, in dessen Erinnerungen wir ja nicht nur die komplette Filmhandlung erleben, es gibt auch noch Flashbacks-im-Flashback, die übrigens mit einer sehr eindrucksvollen Kombination aus Rückprojektion und / oder Matchcut (ich habe den Schnitt nicht gesehen, aber vielleicht war er auch einfach super gut versteckt) eingeleitet werden. Hier geht es vor allem um Goichis Beziehung zu seinem Vater, einem verstorbenen Geistlichen (und guten Freund des Klosterleiters »Master Dosen«), der seinem Sohn die ehrfürchtige Anbetung für das historische Klostergebäude Shukaku quasi »eingeimpft« hat (»the most beautiful thing in the world«). Goichi schrubbt hier immer wieder die Fußböden, das alte Haus ist für ihn ein Inbegriff der Reinheit, und wenn mal wieder die Luftschutzsirene ertönt und er sich nicht sofort in Sicherheit begibt, scherzt sein einer gleichaltriger Freund im Kloster, Tsurukawa, sogar, dass er weiter schrubben oder fegen würde, selbst wenn das Haus in Flammen stünde. Naja, man weiß ja, worauf es hinauslaufen wird …

Die zentrale und irgendwie wahnwitzige Szene des Films spielt auch auf den Stufen von Shukaku. Goichi beobachtet, wie sich ein GI mit seiner japanischen (und schwangeren) Geliebten streitet, vor allem auch um die »Zukunft« des ungeborenen Kindes. Hysterisch klopft die Frau an die Türen die historischen Gebäudes, Goichi greift ein, weil er nicht zulassen kann, dass jeder Hans und Franz sich hier Zugang verschafft (»I won't let you violate Shukaku!«). Dabei kommt es zu einem kleinen Handgemenge und die Frau fällt so zwei oder drei Stufen herunter und hält sich danach (etwas theatralisch) den Bauch. Der GI kommt dazu, erkennt mit einem flüchtigen Blick sämtliche Konsequenzen, für die ein Arzt eine genaue Untersuchung gebraucht hätte, und bedankt (!) sich bei Goichi für eine unabsichtliche Abtreibung mit zwei Stangen Chesterfield-Zigaretten (!!). Die Art und Weise, wie hier die Geschichte vorangetrieben wird, hat vermutlich auch etwas mit Zensurbestimmungen zu tun, aber die so absurde wie verkürzte und lapidare Inszenierung an dieser Stelle ist so abgedreht (und gewissermaßen auch stellvertretend für andere Momente im Film), dass ich sie ungeachtet ihrer schlampigen unausgeführten Erzählweise als ein durchaus sehr positives Filmerlebnis erfahren habe.

Es gibt auch mal eine kurze Parallelmontage mit einem Hund, bei dem das Timing ziemlich unterirdisch ist – aber dafür ist die Kameraführung in manchen Momenten schon meisterhaft, und man verzeiht so einiges.

Über jeden Zweifel erhaben ist in diesem Film aber die Musik von Toshirô Mayuzumi (Reflections in a Golden Eye), die durchgehend den Film vorantreibt – selbst da, wo die Inszenierung mal ins Stolpern gerät. Für mich klang das oft wie eine Variation von klassischen Themen à la Bernard Hermann (Vertigo etc.), angereichert durch typisch japanische perkussive Elemente. Würde ich mir glatt auch als Soundtrack besorgen!

In beiden Filmen von Ichikawa gab es Zusammenhänge, die ich schlichtweg nicht begriffen habe (vor allem aber in Enjô und ich war längst nicht der einzige im Kino – vielleicht fehlen auch einfach ein paar Szenen und man erfährt deshalb nie im Film, wo Goichi denn jetzt eigentlich die Messerwunden her hat, die man zu Beginn sogar extra zeigt), aber wo ich bei aktuellen Filmen deshalb etwas bemängeln würde, machen bei so einem erhaben zu bestaunenden klassischen Werk die WTF-Momente auch einen besonderen Reiz aus. Bei der Szene mit der Abtreibung ist es ja auch so, dass man etwas eigentlich unfassbares erzählen will ... und da ist es dann ja auch irgendwie konsequent, wenn es auch in der Inszenierung so unfassbar bleibt. Später geht die Frau übrigens tatsächlich zum Arzt und die Diagnose des GI wird bestätigt, aber in dieser 20-Sekunden-Szene mit dem »Na, trifft sich aber gut, dass ich gerade zwei Stangen Chesterfield bei mir habe«-Moment entwickelt das Ganze einen Sog, den man durch eine »realistische« Erzählweise nie erreichen könnte. Und wenn Goichi dann zu seinem Mentor »Master Dosen« geht, um ihm den Unfall zu beichten, sieht der nur die zwei Stangen Zigaretten (Chesterfield muss seinerzeit in Japan so schwer angesagt gewesen sein wie Libby- und Del-Monte-Dosenpfirsiche im anderen Ichikawa-Film), ist ganz verzückt, packt die Beute schnell zur Seite und zieht die Tür wieder zu. Auch so ein Moment wo man sich die Augen reibt.

Ach ja, ein letzter Kommentar noch zu Otôto (dem anderen Film, in dem die WTF-Momente etwas stimmiger inszeniert sind): Dort spielen die japanischen Schiebetüren eine einigermaßen große Rolle und unterstützen auf kongeniale Art die Montage. Wenn hier zwei Personen einen Weg von etwa 5 Metern zu Fuß hinter sich bringen, ist das für mich packender als 95% aller Auto-Verfolgungsjagden der kompletten Filmgeschichte.

Der beste Tip, den man jedem Berlinale-Besucher nur geben kann: Ab und zu mal was Altes schauen! Oder Generation ... da fällt mir ein: wie wäre es mal mit einer Generation- (bzw. Kinderfilmfest-) Retrospektive? Und die Kids von damals als Gaststars! Bestimmt spannender als die LGBTI-Kulinarik der Maori oder derlei zum festen Repertoire gehörenden Sondersparten … (ich entschuldige mich an dieser Stelle dezidiert bei den Maori, die hier nur als Beispiel herhalten müssen)

|

Mot naturen

(Ole Giæver, Panorama)

Intern. Titel: Out of Nature, Norwegen 2014, Co-Regie: Marte Vold, Buch: Ole Giæver, Kamera: Øystein Mamen, Schnitt: Frida Eggum Michaelsen, Ole Giæver, Musik: Ola Fløttum, Supervising Sound Editor: Bent Erik Holm, mit Ole Giæver (Martin), Marte Magnusdotter Solem (Sigrid), Sivert Giæver Solem (Karsten), Rebekka Nystabakk (Helle), Ellen Birgitte Winther (Kjersti), Per Kjerstad (Raymond), William Valle Bache-Wiig (Martin, 7 Jahre), Trond Peter Stamsø Munch (Martins Vater), Frida Helland (Mia), John Sigurd Kristensen, Kim Sørensen, Hege Aga Edelsteen, 80 Min.

Der prägende Voice-Over-Kommentar, der hier die Gedanken der Hauptfigur Martin verbalisiert, beginnt mit den Überlegungen über Passanten, die er aus dem Fenster beobachtet. Insbesondere der Anblick eines älteren Herren bringt Martins Midlife-Crisis, um die sich quasi der ganze Film dreht, schon früh ins Spiel. In (nur) dreißig Jahren wird er auch (schon) 66 sein …

Die Gedankenwelt Martins wirkt teilweise etwas schockierend in ihrer unzensierten Ehrlichkeit, aber wer ehrlich ist, wird feststellen, dass einem ähnliche Gedanken allesamt auch schon mal selbst durch den Kopf spukten, inklusive der Überlegungen, wie das Ableben der einen oder anderen Person einem im eigenen Werdegang Vor- oder Nachteile bringen könnte. Während Martin im richtigen Leben sehr schüchtern ist und von Alphamännchen schnell in die Schranken verwiesen wird, bildet er sich in seinen Fantasien gerne ein, dass Frauen wie die Verkäuferin Kjersti sofort »feucht« werden, wenn sie auch nur einen Blick auf seinen Hintern erhaschen. Diese überzogene Selbsteinschätzung wird später zu den amüsantesten Momenten des Films führen, wenn sie hart und erbarmungslos mit der eher jämmerlichen Figur Martin kollidiert. Eigentlich hat er eine liebende Frau und hofft darauf, dass sein Sohn in ihm ein Vorbild sieht, aber in seinen dauerpräsenten Gedanken ist er ein sexuell dauerbereiter Supermann. Da sein Umfeld ihn als Familienvater längst abgeschrieben hat, will er sich nochmal etwas beweisen und geht auf einen Wochenend-Hiking-Trip in die Berge, womit er auch sein Frau überrascht, aber er tut einfach so, als hätte er das längst fest mit ihr abgemacht, obwohl eigentlich ohne konkrete Pläne aufbricht. Dieses Wochenende kann vielleicht noch mal alles verändern, ihn aus eingetretenen Pfaden befreien und einen Neuanfang verheißen … Dummerweise läuft kaum etwas so vielversprechend wie in seinen Träumen.

Mot naturen spielt dabei durchgehend auf einer Humorebene mit Peinlichkeiten bis zum Fremdschämen. Mal pinkelt Martin selbstbewusst in einen Bach, kurz darauf fällt ihm ein, dass er seine Wasserflasche vielleicht etwas weiter oben füllen sollte. Trotz aller Lächerlichkeiten bleibt die Figur aber der Fokus der Identifikation, selbst wenn er mal mitten in der freien Natur auf die Idee kommt, sich einen runterzuholen (immer vorher das Terrain sondieren!) oder ihm ein feuchtes Malheur mit dem Schlafsack unterläuft, dass ohne Waschmaschine nur suboptimalbehoben werden kann. Nebenbei erfährt man immer mehr über Martin und seine Beklemmungen. Sein Verhältnis zum Sohn spiegelt sich in einem Flashback, dass ihn mit seinem Vater zeigt, man bekommt auch Einblicke in die Perspektive seiner Frau Sigrid, und trotz alle Unentschlossenheit und Selbstzweifel (»Warum bin ich kein Familienmann?«) bewahrt sich Martin doch die Chance auf ein Happy End, auch wenn Regisseur und Autor Ole Giæver, der in sehr zeigefreudiger Weise auch seine Hauptfigur spielt, eine diebische Freude dabei hat, kleine Fettnäpfchen für sein alter ego aufzustellen. Es könnte alles so einfach sein: Man gönnt sich eine Intimrasur, hat fast zwangsläufig dann auch besseren Sex und alles ist gut. Zu den gut gewählten Klängen von Alphavilles »Forever Young« springt er wie ein junger Hirsch durch die Freiheit verkörpernde Natur, ergeht sich dabei in Träumen von einem harmonischen Familienleben und bleibt plötzlich mit dem Bein im schlammigen Morast stecken. Und ein Adler, der schon in einer sehr frühen Einstellung zu sehen war, fliegt so majestätisch über die Szene, wie sich Martin sein Leben vorstellt. Wie weit Fantasie und Realität auseinander klaffen, sieht man auch sehr schön, wenn Martin sich vorstellt, wie er das Herz einer Frau (oder zumindest ihren Schlüpfer) gewinnen würde: Zentrales Element: ihr seine verwundbare Seite zeigen … als dann später tatsächlich eine seiner Fantasien real zu werden scheint, geht es wieder mit Karacho ins nächstbeste Fettnäpfchen – aber was den Film dabei auszeichnet, ist, dass man als Zuschauer (wenn man kein stumpfer Supermacho aus der Muckibude ist) mit ihm mitfühlt, seine psychologischen Probleme (natürlich etwas überzeichnet) wiedererkennt und somit auch etwas über sich selbst lachen kann. Und vielleicht sogar etwas lernen. Ein Film, für den man auch etwas Ehrlichkeit braucht. Wenn man ihn in der Gruppe sieht und sich am Schluss nur darüber austauscht, was für ein jämmerlicher Loser das ist, ist man auf dem besten Weg, selbst viel jämmerlicher zu sein. Einfach mal zum eigenen Alter 30 dazuzählen und noch mal drüber nachdenken …

Bildmaterial © Phie Ambo |

Så meget godt i vente

(Phie Ambo, Kulinarisches Kino)

Intern. Titel: Good Things await, Dt. Titel: Viel Gutes erwartet uns, Dänemark 2014, Kamera: Phie Ambo, Maggie Olkuska, Schnitt: Theis Schmidt, Musik: Jóhann Jóhannsson, Theatre of Voices, mit Niels Stokholm, 93 Min., Kinostart: 19. März 2015 Vorführungen:

Das Restaurant »NOMA« in Kopenhagen wird auch in … einem anderen Beitrag des »Kulinarischen Kinos«, erwähnt, doch hier geht es um einen Fleischlieferanden davon. Niels Stokholm, der während der Dreharbeiten 80 wurde, ist ein sehr von sich überzeugter biodynamischer Bauer, der unter europäischen Statuten und nicht zu eigenständigen Einschätzungen fähigen Prüfungsgremien leidet, die ihn durch auffällig häufige »Stichproben« malträtieren. So stellt dies zumindest der Film dar, der z.B. durch seinen Musikeinsatz überdeutlich macht, dass man ganz auf der Seite des Protagonisten steht, wenn man auch als vernunftbegabter Zuschauer manchmal über etwas esoterische Herangehensweisen Stokholms den Kopf schüttelt.

Nicht zu bezweifeln ist aber, dass er seinen Betrieb ganz zum Wohl der Tiere und einer Natürlichkeit ausgelegt hat, die sich nur begrenzt mit gesetzlichen Grundlinien koordinieren lässt. Er spricht mit seinen Tieren, 124 »Roten Dänischen Milchrindern«, von denen es nur noch 300 auf der Welt gibt. Auch, wenn man lange Zeit nie einen konkreten Namen hört. Und – noch wichtiger! – sie hören auch auf ihn. Als es bei einem Interview im Kuhstill mal etwa laut ist, genügt ein kurzes Kommando des »Herrchen« und der Geräuschpegel nimmt deutlich ab. Und auch die Dokumentarfilmerin Phie Ambo hält zwar mal gerne die Kamera voll drauf, wenn sich eine seltene emotionale Reaktion zeigt, lässt aber auch mal das Kamerastativ allein, wenn bei einer schwierigen Geburt Hilfe gebraucht wird. Das gibt Bonuspunkte.

Ich persönlich hätte mir in diesem Film andere Akzente gewünscht statt atmosphärischer Tiergeräusche, Aufnahmen vom Sternenhimmel, A-Cappella-Gesängen mit lateinischen Texten und einem »Gebet an das Universum« (mehrfach musste ich an den Filmtitel »Der Einfluss von Gammastrahlen auf Gänseblümchen« denken). Esoterisches Gedöns ist nicht so mein Ding, und spätestens, wenn Niels verkündet, dass »am Ende des Regenbogens« der Boden besonders nährreich sei, bezweifelt man natürlich auch seine anderen – in jahrzehntelangem Selbstversuch entwickelten – Praktiken.

Der spannendste Moment des Films waren für mich die ganz konkreten Verhandlungen Stokholms mit einigen NOMA-Leuten, die für ihn eine Stiftung arrangierten, von der er sich aber nicht in seinen Idealen beirren lassen will. Doch in den ganz spezifischen Momenten bleibt der Film immer etwas schwammig und ambivalent. Es ist ja völlig in Ordnung, wenn man dem Publikum die Freiheit überlässt, selbst zu entscheiden, wer im Recht und wer im Unrecht ist, doch ein paar mehr konkrete Details wären nicht schlecht gewesen. Auffällig zum Beispiel, dass bei ganz konkreten Geldbeträgen nicht die Währung genannt wird (in den Untertiteln steht dann etwa »1600 ?? Strafe«).

Hübsche Bilder, interessante Denkanstöße, aber – wie oft im »Kulinarischen Kino« – ein weiterer Fall von »preaching to the converted«.

|

I am Michael

(Justin Kelly, Panorama)

USA 2015, Buch: Justin Kelly, Stacey Miller, Vorlage: Benoit Denizet Lewis, Kamera: Christopher Blauvelt, Schnitt: Aaron I. Butler, Musik: Tim Kvasnosky, Jake Shears, mit James Franco (Michael Glatze), Zachary Quinto (Bennett), Charlie Carver (Tyler), Emma Roberts (Rebekah Fuller), Daryl Hannah (Deborah), Leven Rambin (Catherine), Blake Lee (Benoit Denizet-Lewis), 98 Min.

Ein verschüchterter Teenager namens Paul erhofft sich von einem Priester Rat. »I just don't understand why God made me like this …« Dazu der Geistliche: »You always have a choice! Choose heterosexuality in order to be with God.«

Zehn Jahre zuvor: Michael Glatze (James Franco) hat weder einen Pisspottschnitt noch einen Priesteranzug, sondern blondierte Haare und liegt mit einem Mann im Bett. Um die »Wandlung« dieser Person dreht sich der Film, und zu diesem Zeitpunkt ist er noch der energetische Herausgeber eines auf Körperkult bedachten Schwulenmagazin namens »XY« und treibt sich in der Szene herum. Er hält Vorträge (»What most people don't know is that the distinction between hetero- and homosexuality was introduced about 100 years ago.«), wird gefeiert und wirkt eigentlich wie ein ganz netter Kerl (auch, wenn James Franco ganz sicher keine Idealbesetzung darstellt und er mit beiden Frisuren schon ziemlich banane aussieht).

Meine Lieblingsszene des Films ist auch die einzige, in der mir die Inszenierung des Regiedebütanten Justin Kelly nicht so aufdringlich erschien, sondern clever (wenn auch nicht eben super-innovativ). Michael sitzt mit seinem Langzeitfreund beim Frühstück in einem Diner, nur getrennt durch einen kleinen Tisch, doch die Kadrierung, die sie jeweils allein zeigt, rückt den einen an den linken Bildrand, von wo aus er nach links spricht, und den anderen an den rechten Bildrand, von wo aus er nach rechts spricht. Augenblicklich war für mich klar: das ist eine Schlussmachszene, obwohl sich die Atmosphäre des Gespräch erst nach ca. 5-6 Schuss-Gegenschuss-Schnitten verändert. Der etwas übersteuerte unangenehme Ton einer Gabel, die auf den Tisch gelegt / -schubst wird, ist an dieser Stelle auch sehr schön. Leider sind solche einigermaßen subtilen inszenatorischen Einfälle im Film eher Mangelware, man erzählt geradlinig die Geschichte, konzentriert sich zur Erklärung des Sinneswandels etwas häufig auf ein Feld, an dem Michael die Asche seiner Mutter verstreut hat (über die Angst vorm Tod findet er zum Glauben), und gerade die Stellen, bei denen man sich im Kinosessel an den Kopf fasst (es sind nicht wenige), werden kaum mal wirklich akzentuiert, die Dramaturgie funktioniert eher wie eine Checklist, auf der die wichtigen Punkte »abgehakt« werden, ohne dass man als Zuschauer emotional eingebunden wird. Aufdringlich ist auch der Soundtrack, der einem dauernd marktschreierisch etwas mitteilen will, was für mich aber fast nie funktionierte.

Benoit Denizet Lewis, der Autor der Vorlage, eines Magazin-Artikels namens »My Ex-Gay Friend«, taucht als Figur auch im Film auf (habe ich erst nach dem Film den Stabangaben entnommen), aber irgendwie scheint der von Zachary Quinto gespielte Bennet (Name klingt ähnlich) eher im Zentrum zu stehen. Er ist derjenige, der dem nach der oben geschilderten Trennung niedergeschlagenen Glatze neuen Lebensmut schenkt, in einer sehr harmonischen Dreierbeziehung gibt man sogar ein neues Magazin heraus (»Young Gay America«), ehe Michael sich von der Homosexualität abwendet, weil sie seinem Glauben im Weg steht (ich fand an dieser Stelle interessant, wie die Abkehr von der Homosexualität – »I no longer identify as gay« – manchmal fälschlich als Zuwendung zur Heterosexualität gewertet wird, obwohl der Film hier die nötige Trennschärfe von öffentlichen Kommentaren und Fehlinterpretationen vermissen ließ). Immer wieder (auch nachdem er bereits mit einer anderen Besucherin einer Bibelschule – gespielt von Emma Roberts – verlobt ist) sucht er in Telefonaten Kontakt zu seinem Exfreund, und gegen Ende des Films, als beide – aus der jeweiligen Sicht des anderen – längst nicht mehr zu »retten« sind, sagt Bennet zu ihm »I'll always be your friend.« Und das, wo der aufmerksame Betrachter bereits bei einem früheren Anruf auf Bennets Handy sehen konnte, dass der seine Kontakte in Gruppen aufgeteilt hat: »Friends«, »Family«, »Work« und »Other« – und Michael steht natürlich bei »Other«. Aber aus seelsorgerischen Gründen darf man ja auch mal lügen.

Aus meiner Sicht gehört auch der ganze Film in eine solche Kategorie »other«. Nicht ärgerlich genug, um sich darüber aufzuregen oder Diskussionen anzuzetteln, aber letztlich reichlich nichtssagend, obwohl man immer mal wieder ein gewisses Potential durchscheinen sieht.

Meine zwei letzten detaillierte Beobachtungen: Nach der Disco-Begegnung gibt es einen (erstaunlich zahmen, weil unterhosenbewaffneten) Männerdreier in einem Zimmer, das noch öfter im Film auftaucht. Ich fand es ziemlich verwirrend, dass Michael im Verlauf des Films mehrfach seinen Wohnort wechselt, aber man ihn immer wieder in diesem Zimmer sieht. Wer den Film nach der Lektüre dieser Kritik schaut, mag mal darauf achten, ob es eine Möglichkeit gibt, dass das Sinn ergeben könnte. Vermutlich sollte das Zimmer auch einfach seine »Heimatbasis« repräsentieren.

Und zuletzt: Michael spielt hin und wieder mal Klavier, und so nach zwanzig Minuten spielt er die ersten Noten von »Silent all these years« (man sieht auch gleich im Hintergrund ein Tori-Amos-Plakat, was die Einordnung erleichtert). Zum Abspann folgt dann »Crucify«, ebenfalls vom Debütalbum der Pfarrertochter, die auch schon einen Song über ihre Vergewaltigungserfahrung schrieb. Das ist in Kombination so ein Aha-Moment, wo man einen tiefergehenden Subtext erahnt, ich persönlich aber zu faul bin, die CD rauszukramen (oder die Lyrics zu googlen), um über eine vergleichende Textanalyse meine Meinung zum Film zu revidieren. Da hätte es mich einfach stärker packen müssen. Vielleicht repräsentiert ja sogar das Loch in Michael Socke etwas tiefschürfendes. But I just don't care enough.

In ca. einer Woche in Cinemania 125: Mehr Berlinale, vermutlich mit 14+ (Andrey Zaytsev, Generation 14plus), Histoire de Judas / The Story of Judas (Rabah Ameur-Zaïmeche, Forum), Nadie quiere la noche / Nobody wants the Night (Isabel Coixet, Wettbewerb), Sueñan los androides / Androiden träumen (Ion de Sosa, Forum) und Wonderful World End (Daigo Matsui, Generation 14plus).

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

124:

124: