| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

|

23. Oktober 2016 |

Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||||

|

|

|

|

Girl on the Train

(Tate Taylor)

USA 2016, Originaltitel: The Girl on the Train, Buch: Erin Cressida Wilson, Lit. Vorlage: Paula Hawkins, Kamera: Charlotte Bruus Christensen, Schnitt: Andrew Buckland, Michael McCusker, Musik: Danny Elfman, Kostüme: Michelle Matland, Production Design: Kevin Thompson, Art Direction: Deborah Jensen, Set Decoration: Susan Bode-Tyson, mit Emily Blunt (Rachel Watson), Haley Bennett (Megan Hipwell), Rebecca Ferguson (Anna), Justin Theroux (Tom Watson), Luke Evans (Scott Hipwell), Édgar Ramirez (Dr. Kamal Abdic), Alison Janney (Detective Riley), Laura Prepon (Cathy), Lisa Kudrow (Martha), Darren Goldstein (Man with Red Beard), Cleta E. Ellington (Oyster Bar Woman), Mac Tavares (Detective Gaskill), Peter Mayer-Klepchick (Mac), Eugene Resler (Creepy Guy on Train), 112 Min., Kinostart: 27. Oktober 2016

Angepriesen wurde dieser Film schon im Vorfeld als die nächste »große« Bestsellerverfilmung auf einem Level von etwa Gone Girl oder The Girl with the Dragon Tattoo. Hauptsache, »Girl« im Titel und irgendwie spannend und schockierend. Muss man gelesen / gesehen haben, um mitreden zu können. Das Mitreden-Argument mal außen vor - auf jedes dieser Girls kann man getrost verzichten, da war The Danish Girl weitaus eher ein Must-see-Movie.

Ohne zu viel verraten zu wollen: Rachel (Emily Blunt) ist Bahnpendler nach und von New York. Auf ihren täglichen Fahrten inspiziert sie besonders das Haus, das sie einst mit ihrem Ex-Mann Tom (Justin Theroux) bewohnte. Der wohnt dort jetzt mit einer jüngeren, blonderen und gebärfreudigeren Frau namens Anna (Rebecca Ferguson). Und einem kleinen Mädchen, das Rachel versagt blieb - wobei der unerfüllte Kinderwunsch sie in den Alkoholismus trieb - und der dafür sorgte, dass die Ehe kaputt ging. Ganz in der Nähe von Rachels altem Haus wohnt eine weitere junge blonde Frau, diese heißt Megan (Haley Bennett), und diese ist mit einem durchaus ansehnlichen, aber etwas eifersüchtigen Mann namens Scott (Luke Evans) zusammen. Während Rachel diesen zwei »perfekten Paaren« als Verkörperung ihrer eigenen Vergangenheit sozusagen voller Neid und Ärger hinterherweint, scheint Megan gar nicht so glücklich, wie sie unter anderem ihrem Psychiater (Édgar Ramirez) offenbart. Somit haben wir drei Pärchen mit ein bisschen Bäumchen-Wechsel-Dich, und nachdem der Film mit unterschiedlichen (weiblichen) Perspektiven und ein bisschen viel zwischen Zeitebenen hin-und-her-switchen die Grundkonstellation der Geschichte erzählt hat, kommt es zu einer Vermissten-Meldung, die sich als Todes- oder Mordfall offenbaren könnte, und die mal wieder nicht ganz nüchterne und von Rachefantasien geschüttelte Rachel weiß plötzlich nicht, was sie am Freitagnachmittag, als die verschwundene Person zuletzt gesehen wurde, gemacht hat. Stattdessen wacht sie mit lädiertem Gesicht und einigermaßen viel Blut in der Wohnung auf, die sie mit einer Bekannten (Laura Prepon) teilt.

Das Ganze beginnt also ein bisschen wie Murder she said (dt.: 16 Uhr 50 ab Paddington) oder Rear Window, dann wird daraus die Suche einer vermeintlich Unschuldigen nach den Umständen eines Kriminalfalls (vgl. Angel Heart, Memento oder The Morning After - der unreliable narrator muss nur irgendwie unzurechnungsfähig sein), und nicht zuletzt wegen des Alkohols und einer Episode in einer Damentoilette, bei der man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass Rachel sich die zweite Dame nur einbildet, rechnet man mit einem echten Mind-Fuck, der aber irgendwie auch innovativ und besonders schockierend ausfallen soll. Neben den Eifersuchtsszenen und dem Drang zu Rache und Gewalt wird auch noch ein Inzestfall und ein totes Kind mit untergemischt, aber vor lauter komplizierter Story und vor allem der dramaturgischen Konstruktion mit ihren Zeit- und Perspektivwechseln vergisst der Film irgendwie, dass die eigentliche Story eigentlich recht hanebüchen ausfällt. Zugegeben, einiges ist psychologisch ganz clever ausgedengelt (auch, um den Betrachter auf die eine oder andere falsche Fährte zu locken), aber gerade die Psychokiste mit angebaggertem Therapeuten, seltsamen Träumen, vergrabenen Erinnerungen und einem sehr plakativen Tunnel, um den herum die Tat begangen ward, ist so fett aufgetragen, dass man zwar an Hitchcock erinnert wird, aber an ein Psycho-Kuddelmuddel aus Filmen wie Marnie und Vertigo - und dabei nicht unbedingt den besten Ideen dieser Werke.

Was mich am meisten gestört hat an dem Film (oder im übertragenen Sinne an der Romanvorlage, die ich nie gelesen habe) ist so was wie ein dreiviertel Spoiler: Wenn man gegen Ende des Films beobachtet, wie die ganze Story auf den größten Eindruck hin konstruiert ist, dann wirkt das auf mich wie ein von langer Hand geplanter Schachzug, der vor allem sicherstellen soll, dass dieser »Frauen-Thriller« auf sein Ziel-Publikum hin arrangiert wurde, mit möglichst viel Potential auf Mundpropaganda im Sinne von »Hast Du dieses Buch gelesen?«. Und das lässt in meinen Augen die an und für sich thematische Konzentration abgeschmackt und verwerflich (weil auf Erfolg programmiert) erscheinen.

Die Story mal außen vor, ist die Inszenierung auch relativ einfallslos. Der Film schwelgt größtenteils in gediegenen Weiß-, Braun- und Grautönen (die Vorstadt-Idylle von Ardsley-on-Hudson), hier und da angereichert mit ein paar Blutspritzern (aber längst nicht genug, um den Hype zu rechtfertigen). Hier und da übernimmt man die on-/off-Alkoholkrankheit von Rachel mit in die Inszenierung, andererseits ist aber auch bei einer Therapiesitzung eine Nase seltsam unscharf und ich konnte mir nicht erklären, was das aussagen sollte. Emily Blunt spielt sich zwar einen Wolf, aber die im Buch wohl reichlich unsympathische Figur soll hier halt deutlich als Hauptfigur zur Identifikation einladen, aber das Geschlingere von der abgewrackten Alki-Tante zum bemitleidenswerten Opfer (ich spoilere jetzt gar nicht, dass das der Schlussausgang ist, aber zwischendurch sieht es mehrfach so aus) funktioniert weder visuell noch narrativ.

Das Interessanteste am Film ist eigentlich der (höchstwahrscheinlich unabsichtliche) Humor. Dass ausgerechnet Allison Janney (Mom) die Ermittlerin spielt, die über Alki-Rachel immer ein wenig die Nase rümpft, hat mich zwischenzeitig schon sehr erheitert. Aber ähnlich wie in dem durchaus ähnlich funktionierenden »Frauen-Thriller« Before I go to sleep (mit der kongenialen Zweckentfremdung eines Bügeleisens) ist auch die immanente männliche Bedrohung (neben den undurchsichtigen Bitches) oft eher witzig als bedrohlich (ich spreche jetzt vor allem für mich selbst). Am lautesten gelacht habe ich, als jemand ein impliziertes Interesse an einem Vertreter des anderen Geschlechts mit folgenden Worten abtut: »I would never even get near someone like you!« Wohlgemerkt kommt diese Aussage, als die sprechende Person sich gerade Zugang zur Wohnung der anderen verschafft hat. Aber ich hatte das Gefühl, dass Regisseur Tate (The Help) die Ironie der Situation komplett übersehen hat.

Drehbuch-Autorin Erin Cressida Wilson hat zwar ein besonderes Faible für starke Frauenfiguren und Thriller mit sexuellem Inhalt (Secretary, Chloe, Stoker), aber das ganze Projekt wirkt wie eine lieblose Auftragsarbeit, bei der man vor allem auf das schnelle Einspiel der ersten Wochen baut. Noch weniger als bei geglückten Mindfuck-Filmen, die man danach noch mal mit anderen Augen sehen will, wüsste ich hier keinen Grund, sich die bei Kenntnis der Umstände erstaunlich langwierige Story noch ein zweites Mal anzuschauen. Und, wie gesagt, das erste Mal kann man sich auch getrost schenken!

|

Alle Farben des Lebens

(Gaby Dellal)

USA 2016, Originaltitel: Three Generations, Buch: Nikole Beckwith, Gaby Dellal, Kamera: David Johnson, Schnitt: Joe Landauer, Musik: Michael Brook, mit Naomi Watts (Maggie / Mags), Elle Fanning (Ray / Ramona), Susan Sarandon (Dolly / Dodo), Linda Emond (Frances / Franny / Honey), Tate Donovan (Craig), Sam Trammell (Matthew), Andrew Polk (Dr. Brillstein), Maria Dizzia (Sinda), 93 Min., Kinostart: 8. Dezember 2016

Der 16jährige Ray (Elle Fanning) fühlt sich seit seinem vierten Lebensjahr im Körper eines Mädchens (namens Ramona) gefangen und möchte lieber heute als morgen mit einem normalen Leben beginnen. Um mit den Testosteron-Behandlungen zu beginnen (die Operationen folgen später), müssen aber beide Eltern ihre schriftliche Zustimmung geben.

Mutter Maggie (Naomi Watts) unterstützt ihre Tochter selbst dann, wenn diese als Sohn weiterleben will. Sie ist sogar bereit, dafür wieder Kontakt mit dem längst aus Ramonas / Rays Leben verschwundenen Vater Craig (Tate Donovan) wieder Kontakt aufzunehmen. Dieser, inzwischen neu verheiratet und mit drei Kindern, bittet sich aber Zeit aus, das Ganze zu überdenken. Immerhin brächte das Unterfangen Gefahren mit sich. Eventuell könnte Ramona nie wieder schwanger werden ... (Genau, er hat nichts kapiert - bzw. braucht er noch etwas Zeit).

Die dritte Generation wird vertreten durch Großmutter Dolly (Susan Sarandon) - und deren Lebensgefährtin Frances (Linda Emond). Trotz alternativer Lebensgestaltung tut sich auch die spät geoutete lesbische Oma eher schwer mit der ganzen Transgender-Kiste. »Warum wirst Du nicht einfach lesbisch?« - das wäre ja auch viel einfacher ...

Die Hauptfiguren des Films sind der junge Ray und seine trotz allen Mutes von der Situation überforderte Mutter. Leider findet der Film keinen rechten Zugang zum Thema und verflüchtigt sich lieber in komödiantischen Dialogen, die sich in gefühlt jedem dritten Fall um Personalpronomen und ihr jeweiliges Geschlecht drehen. Die zierliche Elle Fanning gibt sich zwar Mühe, als Junge zu überzeugen, aber auch hier wäre weniger vielleicht mehr gewesen. Das demonstrative Kaugummikauen und Skateboardfahren, das strubbelige kurze Haar, das einem als »rasiert« verkauft werden soll, und das grobe karierte Hemd sind allesamt etwas aufdringliche »Anzeichen« für den »Jungen«, der sich dann auch noch schlagen darf. Nicht weniger als dreimal zeigt uns die Kamera auch, dass Ray Haare unter den Armen hat. Wie m√§nnlich!

Interessant wird die Figur erst, als sie aktiv wird, und als wir mit ihr zusammen erleben, dass der Geschlechtswandel zwar eine hohe Priorität hat, aber auch das Kennenlernen der plötzlich stark anwachsenden Familie (inklusive eines kleineren Halbbruders) für den 16jährigen sehr interessant ist.

In der Herangehensweise an das eigentliche Thema des Films, die Sexualität eines / einer Heranwachsenden, wirkt der Film indes zaghaft, fast schüchtern. Ray interessiert sich offensichtlich für die ca. gleichaltrige Lola, die auch freundschaftliche Gefühle in die andere Richtung empfindet. Als Ray dann sein Veilchen erhält, zeigt sich Lola genuin besorgt, lässt aber Jungsträume zerplatzen, als sie in einem hingeworfenen Satz betont, dass es ja besonders liederlich sei, ein Mädchen zu schlagen. Und das war's dann auch bereits in dieser Hinsicht. Über Sexualität wird hier eher gesprochen, als dass tatsächlich etwas stattfindet.

Der Film plätschert so gemächlich vor sich hin und ich muss zugeben, dass ich über einige der Scherze auch gelacht habe (für solch ein gewichtiges Thema ist das Ganze aber deutlich zu sehr auf seichte Unterhaltung ausgelegt). Und dann kommt es nach einigen Kommunikations-Schwierigkeiten mit Rays Vater Craig nahezu gleichzeitig zu dem Umschwung, der den Film weitaus stärker charakterisiert als seine vermeintlich brisanten Themen, die sich teilweise im Erringen einer Unterschrift erschöpfen. Patchwork-Familien-Happy-End, ick' hör Dir trapsen, schrieb ich zu diesem Zeitpunkt in meine Notizen - und irgendwie war dann komplett die Luft raus aus dem Streifen.

Ich gönne ja sowohl Ray als auch Mutter Mags ein wenig Familienharmonie, aber wie der Film hier für eine nahezu perfekte Familienidylle alles verrät, was man vorher unterschiedlich sorgfältig aufgebaut hat, dass ist schon ein ziemlicher Downer. Was wie ein Problemfilm begann, wird plötzlich zu einer Familienfeier: Jeder verzeiht jedem, und reich doch mal die Sauce 'rüber. Denn unter genug Sauce sieht man die Probleme nicht mehr, die schon zuvor artig hübsch und adrett dahindrapiert wurden. In der Diskrepanz zwischen dem Möglichen und dem, was man daraus macht wirkt es ein wenig wie eine Game of Thrones-Adaption mit ausgesucht pazifistischen Zeichentrickschlümpfen (oder gar Teletubbies!) für Vorschulkinder. Und dabei auf eine irgendwie widerliche Art so typisch prüde-amerikanisch. Wohlgemerkt, die modernisierte »new and improved, slightly risky« Version der US-Prüderie. Aber dabei noch fünfmal harmloser als eine durchschnittliche Sitcom-Serie, die hierzulande im Nachmittagsprogramm läuft.

Ein Kollege meinte nach dem Film »queer cinema is dead!« Tot wäre ja okay (Totgesagte leben länger!), aber hier wurde das Kino, das bereits 5 von 26 Buchstaben auf seine Seite gelockt hat (Vorsicht, ab 14 ist man rein rechnerisch keine Minderheit mehr!), domestiziert und auf familienfreundlich gebürstet - und dafür hat gerade das Genderbender-Thema durchaus noch Zündstoff! Nur eben nicht umgesetzt in so einem Film, der vielleicht 50jährige Tanten, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben und die mal Susan Sarandon in einer Rosamunde-Pilcher-Verfilmung sehen wollten, auf akkurat-kleinbürgerkonforme Weise schockieren kann (»Ups, darf man das so sagen!?«).

Ich muss zugeben, dass ich jetzt etwas härter an den Film rangegangen bin, als fair gewesen wäre. Aber diese (aufgesetzt-verlogene) harmonische Freundlichkeit des Films hat mich, je länger die Sichtung her war, umso mehr aufgeregt. Und aktuell ist es erst 2,5 Tage her, wie wäre da nur ein Text ausgefallen, den ich Wochen oder gar Monate später geschrieben hätte?

|

Bridget Jones' Baby

(Sharon Maguire)

Irland / UK / Frankreich / USA 2016, Originaltitel: Bridget Jones's Baby, Buch: Helen Fielding, Dan Mazer, Emma Thompson, Figuren: Helen Fielding, Kamera: Andrew Dunn, Schnitt: Melanie Ann Oliver, Musik: Craig Armstrong, mit Renée Zellweger (Bridget Jones), Colin Firth (Mark Darcy), Patrick Dempsey (Jack), Jim Broadbent (Dad), Gemma Jones (Mum), Emma Thompson (Dr. Rawlings), Sally Phillips (Shazzer), Julian Rhind-Tutt (Fergus), Shirley Henderson (Jude), Kate O'Flynn (Alice Peabody), James Callis (Tom), Ed Sheeran), 123 Min., Kinostart: 20. Oktober 2016

Einige Tage vor Sichtung des dritten Bridget-Jones-Spielfilms begann ich - zur Einstimmung - mit der Lektüre des dritten Bridget-Jones-Romans (Mad about the Boy). Dadurch erfuhr ich schon im Vorfeld, dass der Film mit dem Buch eigentlich nichts zu tun hat. Im Buch ist Bridget 51 und hat zwei Kinder von Mark, der vor fünf Jahren verstarb. Der »boy« im Titel ist ein sogenannter toy boy, soll heißen ein jüngerer Liebhaber, bei dem Bridget zwischendurch schon mal nachrechnet, ob dessen Alter näher an ihrem oder an dem ihres Sohnes liegt.

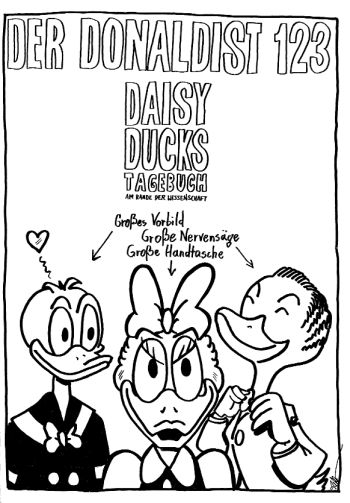

Im Film ist Bridget 43 (es ist mir zu langweilig, nachzurechnen, an welchem Alter Renée Zellweger näher dran wäre) und statt Mark (Colin Firth) wird dessen in den beiden ersten Filmen von Hugh Grant gespielter Nebenbuhler für tot erklärt. Bis auf das Detail von Bridgets Schwangerschaft ist der neue Film eigentlich ein Remake der ersten beiden Filme. Hugh Grant wurde mit Patrick Dempsey ausgetauscht (aktuell bei Kinobesucherinnen gefragter) und abermals sind Bridget und Mark auseinandergedriftet, weshalb sie sich abermals zwischen zwei Männern entscheiden muss. Auch Standards wie eine »Badeszene« gibt es wieder und die deutlichste Entfernung der früheren Handlungen besteht darin, dass die beiden Herren diesmal nicht miteinander raufen (sie sind aber kurz davor). Wie nah beieinander Film 2 und 3 sind, erkennt man auch, wenn man das aktuelle (deutsche) Plakat mit dem vom Vorgänger »unterscheidet«. Ich habe stattdessen ein Cover abgebildet, dass ich mal für ein wissenschaftliches Fachmagazin erstellte und das sich sehr nah an der Plakatvorgabe orientierte.

Zeichnung: Th. Vorwerk; Figuren: © Walt Disney |

Es gibt also wenig neues, und das Spannendste am Film ist vermutlich, ob die inzwischen reichlich aus dem Scheinwerferspot getretene Renée Zellweger mit ihrer recycleten Rolle noch mal die Kinos füllen kann (ausreichend die Werbetrommel wurde gerührt). Ob es dann noch einen vierten BJ-Film gibt, der quasi Buch 3 handlungstechnisch nachholen könnte, erscheint fraglich. Aber Bridget-Jones-Erfinderin Helen Fielding bringt - Gunst der Stunde? - zwischendurch einfach noch mal ein Buch raus, das sich an Film 3 orientiert. Warum Wildfremde die Novelization schreiben lassen, wenn man selbst 'ne müde Mark damit machen kann?

Schlimmer als das verkappte Remake anstelle eines »richtigen« Sequels, das die Geschichte und die Figuren weiterführt, ist der Umstand, dass der Film ziemlich läppisch ist. Die Witze haben schon mal weitaus besser gezogen, manches ist ziemlich blöd, die gesamte Storyprämisse um zwei kurz aufeinander folgende Schäferstündchen der ansonsten eher sexuell inaktiven Bridget, damit die zukünftige Vaterschaft die Entscheidung komplizierter macht, ist erstaunlich langweilig. Auch, weil man eigentlich mit ein bisschen Erfahrung mit RomComs und Hollywood-Traditionen zweifelsfrei weiß, auf wen man sein Geld setzen würde.

Wenn einer der am besten in Erinnerung bleibenden Gags die bei einem (erstaunlich schlecht inszenierten) Rockfestival wie Dominosteine umfallende Dixi-Klos sind (immerhin ein visueller Witz), und selbst Co-Autorin Emma Thompson in ihrer Rolle als Gynäkologin Dialoge rausdrückt, die man ganz ähnlich schon in unzähligen Sitcoms hörte, wird immer deutlicher, dass Bridget Jones's Baby (Fielding-Leser bestehen auf die seltsame Genitivbildung) nur so witzig werden kann wie eine Frau in mittlerem Alter (»I'm not a milf, I don't even have a child. I'm an old spinster. I'm a spilf!«), die in einem weißen Edelpulli in ein Schlammloch fällt. Und das Scheitern des Films liegt nicht an Renée Zellweger, sondern am einfallslosen Wiederkäuen eines einstigen Erfolgsrezepts - solange, bis noch die letzte Spur aus dem Kaugummi rausgekaut ist.

An Irrelevanz kaum zu überbieten ist übrigens die Wahlkampagne von Bridgets Mutter (Gemma Jones), die eine Art Mischung aus Maggie Thatcher und Helga Feddersen darzustellen scheint. Da (und nicht nur da) kann man sich richtiggehend die Drehbuchsessions vorstellen, bei denen dann irgendjemand dran erinnert, dass diese oder jene in den anderen Filmen etablierte Figur noch eine Szene braucht ... liebloser geht's kaum. Aber echte Bridget-Fans könnten drauf einsteigen.

Nachtrag: Zum Titel dieses Cinemanias ließ ich mich übrigens nicht vom Bridget-Jones-Plakat inspirieren. Ich sah Bridget Jones's Baby zwar als ersten der hier besprochenen Filme, aber bekam das Plakat in der Version oben erst zu sehen, als der Titel längst feststand. La danseuse und Paula gaben den Ausschlag darüber, ob der Beziehungsstatus nur »anstrengend« oder »kompliziert« werden würde. Später wurden diese beiden Filme aber noch umgesiedelt ins nächste CM. Stattdessen folgten aber dann sehr schnell Die Habenichtse, der vielleicht anstrengendste Film des neu entstandenen Quartetts. Und The Girl on the Train und Three Generations passten dann auch noch ohne große Probleme in die bereits angewärmte Schublade.

|

Die Habenichtse

(Florian Hoffmeister)

Deutschland 2016, Buch: Mona Kino, Lit. Vorlage: Katharina Hacker, Kamera: Robert Binnall, Schnitt: Kathrin Dietzel, Musik: Adrian Corker, Sounddesign: Moritz Hoffmeister, Szenenbild: Cora Pratz, mit Julia Jentsch (Isabelle), Sebastian Zimmler (Jakob), Guy Burnet (Jim), Ole Lagerpusch (Hans), Bibiana Beglau (Ginka), Aljoscha Stadelmann (Andras), Raffiella Chapman (Sara), Robert Pickup (Bentham), Gina Bellman (Leila), Gerhard Mohr (Dr. Schreiber), Tim Wallers (Gast im Pub), 103 Min., Kinostart: 1. Dezember 2016

Katharina Hacker wurde 2006 für ihren Roman Die Habenichtse mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Dies war mir im Vorfeld der Filmsichtung nicht bewusst. Ich saß einfach relativ vorurteilsfrei im Kino (das änderte sich schon nach wenigen Einstellungen) und wunderte mich vor allem darüber, dass die Dialoge klangen wie aus einem schlechten Theaterstück. Irgendwann schlich sich meine Nachbarin rüber und fragte, ob ich das Buch gelesen habe. Meine Antwort »Nee! Will ich auch nie!« hat sich in den wenigen Wochen seither bereits zu einem geflügelten Wort gemausert (siehe etwa The Girl on the Train).

Regisseur Florian Hoffmeister (hauptberuflich als Kameramann unterwegs) drehte mal einen Film namens 3 Grad kälter. Dafür gab es sogar einen Preis in Locarno, der war für ein Regiedebüt auch durchaus vielversprechend. Aber diesmal hat man das Gefühl, dass die Umsetzung eines Buches, das ein Kritikererfolg war, irgendwie so kopflastig geraten ist, dass man sich den Dez mehrfach auf dem Pflaster einschlägt.

Ganz große Signalwirkung hat hier die Entscheidung, den Film in Schwarzweiß zu drehen. Fotografen (Grüße an Anton Corbijn!) und Kameramänner finden das natürlich eine ästhetische Herausforderung, aber hin und wieder wäre es auch ganz toll, wenn es auch einen inhaltlichen oder formalen Grund für so eine Entscheidung gibt.

Die Habenichtse spielt im Jahr 2001, genauer gesagt im September diesen Jahres, so im zweiten Drittel dieses Monats. Genau! - auch im fernen Deutschland hat der Anschlag auf das World Trade Center natürlich Spuren hinterlassen, und in diesem Fall scheidet ein Freund aus dem Leben, und dieses Trauma legt sich wie eine Löschdecke, die nicht ein Feuer, sondern Personen erstickt, über die gesamte Geschichte.

Jakob (Sebastian Zimmler) und Isabelle (Julia Jentsch) treffen sich nach langer Zeit ausgerechnet in diesem September wieder, und aus Gründen, die zumindest im Film nur sehr bruchstückhaft klar werden, heiraten sie sehr schnell und ziehen gemeinsam nach London. Wie diese junge Liebe unter der Last des quasi gleichzeitig verstorbenen gemeinsamen Freundes Hans zu zerbrechen beginnt, könnte ein interessantes Thema sein, das man auch visuell gut umsetzen könnte. Regisseur Hoffmeister und seine Drehbuchautorin »Mona Kino« (!), haben laut eigenen Angaben acht Jahre an diesem Film gearbeitet, wobei sie aus dem »reichhaltigen Graten verschiedenster Zutaten«, den Katherina Hacker in ihrem Roman benutzte, eine »Essenz« kochen wollten. Diese »Verdichtung« setzte man neben der Schwarzweißfotografie durch »reduzierte Dialoge« um. Ja, das ist das, was ich eingangs als ein schlechtes Theaterstück beschrieben habe... inklusive des »fernen Donnergrollens«, das drohendes Unheil ankündigt.

Es ist gar nicht mal ausgeschlossen, dass Freunde des Romans im Film die »Essenz« wiedererkennen. Aber der Film kann einfach nicht für sich stehen, unter anderem auch, weil die Geschichte nicht elliptisch erzählt wird (das mag ich normalerweise), sondern fragmentarisch. Im Umfeld der neuen Wohnung in London gibt es beispielsweise ein kleines Mädchen, einen jungen Mann, der von einem Passanten zum Junkie erklärt wird, und ein durch die Wände gut hörbares streitendes Nachbarpaar. Ich weiß nicht, wie das im Roman erzählt wird, aber im Film hat man eine vage Idee, dass die soeben beschriebenen Personen miteinander zusammenhängen könnten, aber da dies nie wirklich deutlich gemacht wird, ist man dann gegen Ende ziemlich verwundert, als Dinge als »kristallklar« dargelegt werden, die im besten Fall vage umrissen wurden. Es führt jetzt zu weit, die Versäumnisse der Inszenierung in diesem komplizierten Fall auseinanderzuklamüsern, aber ähnliche Vergehen findet man mehrfach im Film, und je ambivalenter und »schlecht-erzählt-er« die Geschichte voranschreitet (zzgl. der schwer durchschaubaren Motivationen), umso weniger interessiert es einen eigentlich.

Da gibt es etwa eine Szene mit dem kleinen Mädchen und einer Katze. Es wird vage angedeutet, dass das Mädchen die Katze misshandelt haben könnte. Das Problem bei den Dreharbeiten war hier womöglich, dass man natürlich weder die Katze noch das Mädchen irgendwie gefährden wollte. Aber man muss das dann dennoch deutlicher inszenieren, denn für mich lief der Film dann so weiter: Isabell verurteilt das Mädchen, obwohl sie gar nicht die genauen Hintergründe kennt. Sie hat den »Angriff« auf die Katze auch nicht deutlicher gesehen als wir als Zuschauer. Und dann wundert man sich über das Vorgehen von Isabelle und denkt über die Hintergründe nach, wo es wahrscheinlich darum geht, dass sie richtig gehandelt hat und die Katze rettete (aber so ganz sicher bin ich mir immer noch nicht).

Eine andere Szene, die mich komplett aus dem Film herausriss: Isabelle sagt zu dem jungen Mann (auf Englisch, aber ich habe es nicht genau mitgeschrieben): »Bist du nicht zu jung, um mit mir zu flirten?« Während des Films kam mir der Spruch schon reichlich seltsam bis idiotisch vor (auch, weil ich überhaupt nicht kapierte, was jetzt die konkrete Aussage dieser »Essenz« sein soll), aber ich habe dann nach dem Film tatsächlich mal imdb bemüht, und Julia Jentsch ist Jahrgang 1978 und Guy Burnet, der Darsteller des »Jim«, Jahrgang 1983. Auf ein angenommenes Drehdatum von 2014 hochgerechnet sind sie also 31 und 36... WTF? 15 Jahre früher hätte der Satz vielleicht gepasst, aber selbst ein 17jähriger und eine 22jährige stellen ja nicht unbedingt einen schwer zu überbrückenden Altersunterschied dar (und der Jakob-Darsteller ist übrigens laut wikipedia Jahrgang 1981, was das Ganze noch idiotischer macht).

Und so gab es in Die Habenichtse dauernd Stellen, wo die Geschichte hakte oder man über Details im Unklaren blieb. Und gleichzeitig liefen abgedrehte Sachen ab (Geistererscheinungen, eine äußerst ungewöhnliche Affäre, hochpolitische Unterfütterung und stiefmütterlich behandelte Nebenfiguren) und der ganze Film wurde zu einer Tortur, die immer anstrengender wurde. Und immer unglaubwürdiger.

Wie gesagt, nach diesem Film habe ich erst recht keine Lust mehr, die Romanvorlage zu lesen. Aber ich gehe dennoch davon aus, dass der um einiges besser ist. Was ich aus Koch-Shows gelernt habe, ist darüber hinaus, dass so eine Essenz meistens sehr salzig ist (wegen der Konzentration, vgl. Suppenwürfel) und man das Erstellen einer Essenz nur Experten anvertrauen sollte. Die zum einen wissen, wie man sie herstellt - und zum anderen, wofür sie überhaupt gut ist. Dabei will ich es hier belassen.

Anfang November in Cinemania 156 (»Biopixies«):

Marie Curie (Marie Noëlle), Paula (Christian Schwochow) und Die Tänzerin (Stéphanie Di Giusti).

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

155:

155: