| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

13. November 2014 | Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||||||

|

|

|

Höhere Gewalt

(Ruben Östlund)

Schweden 2014, Originaltitel: Turist, Int. Titel: Force Majeure, Buch: Ruben Östlund, Kamera: Fredrik Wenzel, Schnitt: Ruben Östlund, Jacob Secher Schulsinger, Musik: Ola Fløttum, Kostüme: Pia Aleborg, Szenenbild: Josefin Åsberg, mit Lisa Loven Kongsli (Ebba), Johannes Bah Kuhnke (Tomas), Kristofer Hivju (Mats), Fanni Metelius (Fanni), Clara Wettergren (Vera), Vincent Wettergren (Harry), Karin Myrenberg Faber (Charlotte), 118 Min., Kinostart: 20. November 2014

Schon in seinem letzten Film Play sezierte der schwedische Regisseur Ruben Östlund das menschliche Verhalten an der Grenze zwischen Alltag und Extremsituation. Damals kämpfte er mit einigen Vorwürfen, weil in seiner (auf einem realen Fall basierenden) Geschichte das Verhalten einiger Jugendlichen in starker Affinität zu ihrer jeweiligen Hautfarbe kategorisiert wurde. In seinem neuen Film erkennt man geschlechterspezifisches Rollenverhalten, das er aber (im Presseheft) mit wissenschaftlichen Studien untermauert. Meine liebe KollegIn Käte Infektiös vom Facebook-Blog Queer View sprach damals vom »rassistischsten Film des Jahres« und fasste diesmal die Handlung des Films analog zu einem Filmtitel zusammen: »Männer haben Probleme, Frauen haben einen Sockenschuss«.

Die Vorwürfe kann ich nachvollziehen, doch mir geht es eher um die Filme an sich, nicht die rigide Verteilung von Charakteristika entsprechend bestimmter Personengruppen. Wenn statistisch erwiesen wäre, dass 80% aller Ladendiebe FDP-Wähler sind, und man einen Film über 2, 3, 4 oder 5 Ladendiebe dreht, inwiefern sollte man dann als Filmschaffender dafür verantwortlich sein, dass Zuschauer ein besseres oder schlechteres Bild von dieser Personengruppe vermittelt bekommen? Und um die Problematik noch zu verdeutlichen: Wie ist es, wenn es gar keine Statistik, sondern einen konkreten Fall gibt, der Anlass für den Film war? Fünf polnische Friseurinnen überfallen eine Molkerei in Frankfurt/Oder und nehmen Geiseln. Muss jetzt in der Verfilmung eine Sekretärin aus Estland unter den Straftäterinnen sein? Oder ein Mann? Letztlich ist so etwas doch die Entscheidung des Künstlers, der selbst entscheiden muss, ob er eine (versteckte?) Aussage in seinen Film einbringt, gegen den Strom der politischen Korrektheit anschwimmt oder sich unnötig in die Bredouille bringt. Aber im Grunde ist der Alibi-Schwule oder die Quoten-Frau manchmal genau so daneben wie ein Film, in dem sämtliche Bösewichte asiatische Gesichtszüge oder einen bayrischen Akzent haben.

Zurück zum Film.

Östlund hat ein starkes Stilbewusstsein, das sich in Play vor allem durch sehr lange Einstellungen zeigte. Diesmal gibt es andere Auffälligkeiten (etwa den Einsatz von Vivaldis Vier Jahreszeiten), aber zumindest die zentrale Szene des Films, der »Money Shot«, der leider durch das spoilernde Plakatmotiv seines möglichen Potentials beraubt wird, ist erneut eine auffällig lange Einstellung. Und die an sich ist schon ein halbes Kinoticket wert, denn wie hier der schmale Grat zwischen Alltag und Katastrophe ausgelotet wird, das bekommt man bei Roland Emmerich oder Clint Eastwoods Hereafter einfach nicht geboten. Das Perfide ist hier nämlich, dass es danach gleich wieder zurück zum Alltag (wenn auch Ferienalltag) geht, und gerade hier setzen die Probleme der Figuren ein.

Und hier unterscheidet sich der Film von der vermeintlichen literarischen Vorlage (»Der Schnee-Einsiedel« von Carl Barks, 1951, dt. erst 1952), obwohl meine beiden Beispielpanels gerade das Prinzip des Adrenalins, das zu Panikreaktionen führt, die man dann wieder »beruhigen« muss, sehr gut verdeutlichen.

Ebba (Lisa Loven Kongsli) wird in ihrem Vertrauen zu Tomas (Johannes Bah Kuhnke) empfindlich erschüttert, und darunter leidet die ganze Beziehung (auch die beiden Kinder reagieren feinfühlig auf die Veränderungen). Und so ändert der Film mehrfach das Thema. Erst Ferienroutine, dann dräuende Katastrophe, dann psychologisches Kammerspiel mit ein paar Schwachpunkten. Doch Regisseur Östlund fängt dies zu jedem Zeitpunkt meisterhaft ein, ob Greenscreen, CGI oder Kamera-Drohnen, er setzt die neueste Technologie clever und sparsam ein, um seine Geschichte zu unterstützen, die immer viel mit Perspektiven zu tun hat. Die Figuren nehmen das Geschehen unterschiedlich wahr, und die Zuschauer interpretieren unterschiedlich oder stellen sich auf die eine oder die andere Seite, wenn sich dann ein Geschlechterkrieg herauszukristallisieren droht. Wie Östlund seine Geschichte durchzieht, das ist zwar konsequent und somit bemerkenswert, aber ich für meinen Fall hätte mir stattdessen mehr filmische Überzeugungskraft gewünscht. Lange Zeit erinnerte mich der Film nämlich stark an Stanley Kubricks The Shining: Ein Hotel im Schnee, eine Familie im Begriff der Dekonstruktion, schwarze Zwischentitel mit Zeitangaben, klassische Musik und faszinierende Architektur als inoffizielle Hauptfigur. Die Stelle, wo sich Östlund deutlich von Kubrick unterscheidet: er erklärt zu viel, wo sich ganz auf seine Qualitäten als visueller Erzähler konzentrieren sollte. Die vielen, sich oft in den eigenen Schwanz beißenden Diskussionen des Films verbleiben eher als Ärgernis in der Erinnerung, doch die Bilder sind es, die die größte Macht haben. So gesehen war Play der bessere Film, weil der Geschichte und visuelle Umsetzung besser kombinierte. Aber Östlund bleibt dennoch einer der interessantesten skandinavischen Regisseure der letzten zehn Jahre.

|

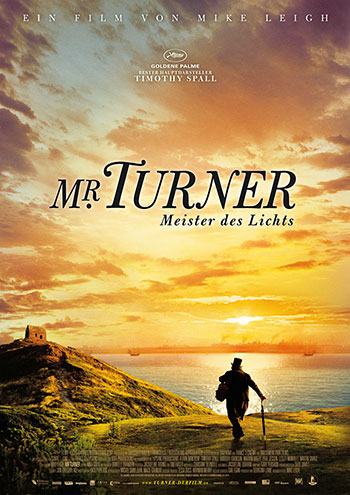

Mr. Turner –

Meister des Lichts

(Mike Leigh)

Originaltitel: Mr. Turner, UK 2014, Buch: Mike Leigh, Kamera: Dick Pope, Schnitt: Jon Gregory, Musik: Gary Yershon, Kostüme: Jacqueline Durran, Production Design: Suzie Davies, Art Direction: Dan Taylor, mit Timothy Spall (J.M.W. Turner), Paul Jesson (William Turner), Dorothy Atkinson (Hannah Danby), Marion Bailey (Sophia Booth), Karl Johnson (Mr. Booth), David Horovitch (Dr. Price), Joshua McGuire (John Ruskin), Stuart McQuarrie (Ruskin's Father), Ruth Sheen (Sarah Danby), Sylvestra Le Touzel (Ruskin's Mother), Eleanor Yates (Ruskin's Wife), Kate O'Flynn (Prostitute), Nicola Sloane (Brothel Keeper), Sandy Foster (Evelina), Amy Dawson (Georgiana), Lesley Manville (Mary Somerville), Martin Savage (Benjamin Robert Haydon), Richard Bremmer (George Jones), Niall Buggy (John Carew), Mark Stanley (Clarkson Stanfield), Sinead Matthews (Queen Victoria), Amanda Lawrence (Hannah's Friend), Joyia Fitch (Dead Girl), 149 Min., Kinostart: 6. November 2014

Mike Leigh ist eher für zeitgenössischen Sozialrealismus als für Kostümfilme bekannt, und teil-improvisierte Dreharbeiten bieten sich auch nicht unbedingt für auf Akkuratesse bedachte Biopics an. Und entsprechend passt Leighs biographischer Abriss der letzten 26 Jahre im Leben des englischen Malers Joseph Mallard William Turner (1775-1851) nicht unbedingt in die bereitstehenden Schubladen.

Der Einstieg wirkt zwar passend pittoresk (eine holländisch oder flämisch anmutende Landschaft mit Frauen in traditioneller Kleidung), doch schon mit dem ersten Auftritt von Timothy Spall als Mr. Turner wird klar, dass der Maler hier wichtiger ist als seine Gemälde. Es wirkt fast so, als würde Kameramann Dick Pope andere Ziele verfolgen als Leigh und Spall, die hier wieder in gemeinsamer Improvisation eine Figur entwerfen, die sich zwar an Recherchen orientiert, aber nicht sklavisch nach Authentizität strebt. Und Timothy Spall, der sich glücklich schätzen kann, nicht zwei Generationen früher geboren zu sein (dann hätte er vermutlich Zeit seines Lebens nur kauzige Schurken-Sidekick-Rollen bekommen wie in Sweeney Todd, Enchanted oder als »Wormtail« in den Harry-Potter-Filmen), bekommt hier eine Hauptrolle, in der er glänzen kann. Sein Turner buckelt mit verkniffener Grimasse durch den Film, knurrt, grummelt, raunt und grunzt mehr als zu sprechen – und ist dabei in der ersten Hälfte des Films sicher kein Sympathieträger. Insbesondere sein Umgang mit der Haushälterin Hannah (Dorothy Atkinson als geheime Heldin des Films) ist eher abstoßend. Die scheue Bedienstete lauert auf eine kleine Aufmerksamkeit oder ein nettes Wort, er benutzt sie nur sexuell, auf eine Art und Weise, die mit menschlicher Wärme wenig zu tun hat.

Spalls Turner-Darstellung strotzt vor menschlichen Schwächen und Charakterfehlern, doch spätestens in der zweiten Hälfte des Films, wenn er ein Doppelleben beginnt, seine Malerei experimenteller (und dadurch schwerer verkäuflich) wird und sich ihm Probleme und Schicksalsschläge in den Weg stellen, stellt man sich als Zuschauer dann doch zunehmend auf seine Seite – was sicher nicht hinderlich war, als er in Cannes den Preis als bester Darsteller gewann.

Dabei macht es einem der Film nicht leicht, denn Over-Acting und theatralische Gebärden mögen zeitgemäß sein, aber sie entfremden den Zuschauer. Psychologische Beweggründe übertriebenes Chargieren gehen nicht unbedingt Hand in Hand.

Zusätzlich bekommt man ungeschönte Einblicke in den oft dreckigen Arbeitsalltag des Malers inkl. geschichtlicher Lebensumstände, also etwa Bordellbesuche und selbstverschuldete Krankheiten (an den Mast gefesselt, um einen Schneesturm zu zeichnen!), frühindustrieller Smog, hohe Kindersterblichkeit (mit drastischer visueller Umsetzung) oder kleine Hinweise auf die allgegenwärtige Schädlingsbekämpfung / Hygieneumstände. Und nebenbei erfährt man etwas über Turners Familie und er legt sich auch noch mit seinen Kollegen auf der »Royal Academy of Arts« an und kommt dadurch (und durch seine destruktiven Malpraktiken) in den Ruf, geistesgestört zu sein.

Auf zweieinhalb Stunden verteilt, ist das eine ziemliche Tortur, aber Kunst (ob Malerei oder Kino) ist halt kein Streichelzoo.

|

Bevor der Winter kommt

(Philippe Claudel)

Originaltitel: Avant L'hiver, Frankreich / Luxemburg 2013, Buch: Philippe Claudel, Kamera: Denis Lenoir, Schnitt: Elisa Aboulker, Musik: André Dziezuk, mit Daniel Auteuil (Paul), Kristin Scott Thomas (Lucie), Leïla Bekhti (Lou), Richard Berry (Gérard), Vicky Krieps (Caroline), Jérôme Varanfrain (Victor), Laure Killing (Mathilde), Anne Metzler (Zoé Gassard), Laurent Claret (Klinikdirektor Denis), Annette Schlechter (Mme Malek), Jean-François Wolff (Commandant Xavier Garin), Joël Delsaut (Capitaine Thierry Weiler), Jacqueline Ghaye (Juliette), 103 Min., Kinostart: 13. November 2014

Aus der Schriftstellerkarriere von Philippe Claudel haben es bisher vier Bücher in mein Regal geschafft, alle gelesen und für gut befunden. Und sein Regiedebüt Il y a longtemps que je t'aime war mehr als nur vielversprechend. Wie schade, dass seine dritte Regiearbeit (Tous les Soleils von 2011 hat es nicht in die deutschen Kinos geschafft) trotz eines Gewaltverbrechens im Zentrum der Geschichte reichlich blutleer ausgefallen ist.

Paul (Daniel Auteuil) wird von der Polizei verhört, ehe der Film als Rückblende erzählt wird. Der 60jährige Chirurg lebt seit über 30 Jahren in einer gefestigten, aber etwas inzwischen etwas leidenschaftslosen Ehe mit Lucie (Kristin Scott Thomas), die sich zumeist um den Garten ihres recht prächtigen Anwesens kümmert oder kleine Partys mit Freunden und / oder Familie arrangiert. Da tritt in Pauls Leben die junge attraktive Lou (Leïla Bekhti), die behauptet, er hätte sie mal am Blinddarm operiert – was aber irgendwie nicht hinkommt, weil er ja Neurochirurg ist. Bei Lou kommt einiges nicht richtig hin? Was will die junge Frau von ihm? Ist verschossen in ihn, besessen von ihm? Ist sie es, die ihm dauernd rote Rosen schickt, was die ohnehin strapazierte Ehe wirklich in Probleme zu stürzen droht?

Während diese Lou-Kiste jederzeit in Sichtweite vor sich hinschwelt (zufällig trifft er sie in der Opa, sie scheint eine Vorliebe für Ältere zu haben ...), erzählt der Film mit einem erstaunlich bedächtigen Tempo über Pauls Leben. Seinen besten Freund / Kollegen / Tennispartner Gérard (Richard Berry), sein Arbeitsumfeld und seinen Sohn nebst Schweigertochter und Enkelin. Er hat ein gefestigtes, erfolgreiches Leben, doch diese junge Frau fasziniert ihn und drängt sich wie eine (irgendwie tolerierte) Stalkerin immer stärker in sein Leben, denn sie (oder doch jemand anderes?) schickt die roten Rosen auch in die Klinik und irgendwann stellt sich heraus, dass sie beim Psychologen Gérard ebenfalls Patientin ist.

Das hört sich in der Nacherzählung womöglich sogar sehr interessant an, doch es fällt mir schwer, die Zähflüssigkeit der Erzählung einzufangen. Kristin Scott Thomas wird vom Film zwar etwas stiefmütterlich behandelt, aber so eine Weltklasseschauspielerin bekommt natürlich auch ein paar Szenen (aus unerfindlichen Gründen sind ihre Gartenszenen häufig teilweise unscharf, ich bin mir sicher, das soll irgendetwas vermitteln, aber ich komme nicht dahinter), und dann halt der Sohn, der Kollege, die Enkeltochter, alles reichlich ereignislos dahinplätschernd...

Und dann die reichlich vorhandene Symbolik des Films. Natürlich geht es in so einem »Winter«-Film um das Alter, den Herbst des Lebens, ein letztes Aufblühen – das wird teilweise umgesetzt wie eine aufdringliche Fototapete. Und mit ein bisschen Herbstlaub und dem eher elliptisch ausgesparten Winter ist es nicht getan, denn Rosen, Mohnblumen, Vergissmeinnicht und was nicht alles drängen sich ebenfalls an vielen Stellen in die Handlung (da sieht man die literarischen Wurzeln, ist auch alles leicht zu interpretieren). Noch schlimmer ist aber, dass das Thema Neurochirurgie (mit dem Nebenschauplatz »Erinnerung / Vergessen«) ebenfalls ausgiebigst visualisiert und eingebracht werden will. Paul ist selbst mental überfordert mit seinem Job (und der Situation), wird beurlaubt, was natürlich die Rente und das »Ende« noch deutlicher ins Zentrum rückt. Und selbst, wenn seine Frau sich ihm mal zuwendet, wird der Job als Ausrede missbraucht, denn er »muss etwas über den neuen CT-Scanner lesen«. Doch dass er sich selbst bei einem Museumsbesuch mit den künstlerischen Aspekten von Tomographien oder Röntgenbildern von küssenden Skeletten befasst, ist schon ziemlich dick aufgetragen. Und das ist vielleicht auch das größte Problem des Films: einerseits scheint Claudel zu glauben, er sei den Nachfolger von Hitchcock oder David Lynch (das Gewaltverbrechen und das Verhör nicht aus den Augen verlieren, nach endlos ausgedehnten anderthalb Stunden kommt man darauf zurück) und malt mit blutroter Farbe und triefenden Pinselstrichen, andererseits versucht er filigran (wie mit einem haarfeinen Bleistift) von Ehetrott und einer aufkeimenden Romanze zu erzählen, als wäre er Eric Rohmer – noch dazu auf 75% der Geschwindigkeit heruntergefahren. Und das passt irgendwie nicht zusammen (Chabrol hätte so einen Spagat vielleicht hinbekommen, aber in einer gänzlich anderen Tonart) und macht den Film letztendlich kaputt.

Das Schlimmste dabei ist aber, dass das Gewaltverbrechen im Endeffekt ziemlich uninteressant ausfällt (um jetzt mal gar nicht über Glaubwürdigkeit zu sprechen), während der eine strahlende Höhepunkt des Films sich einigermaßen subtil im häuslichen Umfeld abspielt, zwischen Figuren, denen der Film nie besonders viel Aufmerksamkeit schenkte.

|

Das grenzt an Liebe

(Rob Reiner)

Originaltitel: And so it goes, USA 2014, Buch: Mark Andrus, Kamera: Reed Morano, Schnitt: Dorian Harris, Musik: Marc Shaiman, mit Michael Douglas (Oren Little), Diane Keaton (Leah), Sterling Jerins (Sarah), Scott Shepherd (Luke Little), Frances Sternhagen (Claire), Andy Karl (Ted Westburg), Rob Reiner (Artie), Yaya Alafia (Kennedy), Austin Lysy (Kyle), 96 Min., Kinostart: 6. November 2014

Regisseur Rob Reiner, der den größten Erfolg seiner Karriere damit hatte, RomComs à la Woody Allen massentauglich zu perfektionieren (When Harry Met Sally), schafft es nun mit fast vier Jahrzehnten Verspätung, Annie Hall (bzw. Diane Keaton) wieder singen zu lassen. Das ist dann aber auch die größte Errungenschaft seines neuesten Films And so it goes, der sich eigentlich schon darauf ausruht, dass er Keaton und Michael Douglas eine verspätete Liebesgeschichte andichtet – zu einem Zeitpunkt, als die beiden Darsteller ebenso über ihren Zenit hinweg sind wie der Regisseur, der uns in den 1980ern Klassiker wie Stand by Me und The Princess Bride bescherte, aber in letzter Zeit nur noch ausgelutschte RomComs mit Has-beens in den Hauptrollen zustande bringt. Oder, noch schlimmer, The Bucket List.

Michael Douglas spielt hier einen eher unsympathischen alten Kauz namens Oren Little, der schon gleich zu Beginn demonstriert, dass er gerne mit der Paintgun in seinem Kofferraum (WTF?) auf harmlose Rottweiler schießt. Doch dies ist nur eine der Vorbereitungen für eine ausgedehnte Rache des Drehbuchs, die aus dem alten Knaben einen besseren Menschen machen soll. Und so gibt sein missratener Sohn Luke bei ihm eine bisher unbekannte neunjährige Enkeltochter ab, die perfiderweise auch noch den Namen von Orens verstorbener Frau Sarah trägt. Jener Sarah, dessen Grab er zu Beginn des Films besucht, und die offenbar in seinem Leben das nun schmerzlich vermisste Gegengift zu seiner Galligkeit darstellte.

Es dauert nicht lange, da zeigt sich die kleine Sarah (Sterling Jerins, eine Winzigkeit zu süß als Filmkind, aber immerhin ein Lichtblick in diesem Streifen) als auch ganz begabt in dieser Kategorie, und ausgerechnet die Nachbarin / Mieterin Leah (Diane Keaton, die einst in Baby Boom quasi die selbe Rolle spielte wie jetzt Douglas) ist damit beschäftigt, ein wenig Herz aus dem alten Griesgram herauszukratzen. Abendfüllend ist das nur für Leute, die sich schon ein halbes Jahr vor Kinostart auf den neuen Film von Til Schweiger freuen.

Nach wie vor stiehlt Reiner hierbei aus den goldenen Zeiten Woody Allens (Diane Keaton hat beispielsweise ein Filmplakat in ihrem Schlafzimmer hängen), er (oder sein Drehbuchautor) baut sich selbst eine kleine Rolle ein, und der Rest läuft wie auf Autopilot. Das Auffallendste ist noch die Realitätsferne des Films, insbesondere der Sache mit dem kleinen Mädchen, was durchaus wieder Til-Schweiger-Vergleiche (Kokowääh) begünstigt. Sarah weint ihrem Vater (oder gleichaltrigen Freunden) keine Träne hinterher, fügt sich ihrem Schicksal, solange es Eiscreme und Mortadella gibt – und eine gewisse Institution namens Schule wird nicht einmal erwähnt. Und dann noch eine Kindsgeburt, bei der man sich zwar eine Dialogzeile wie »Oh shit – There's a head in your vagina!« nicht verkneifen kann, die aber abgesehen davon auch durch einen Klapperstorch hätte vollzogen werden können, was die Inszenierung angeht.

Vermutlich gibt es sogar ein Publikum für so realitätsfernes seichtes Zeug mit eingeschränktem Humorpotential (es basieren ja immerhin ganze Fernsehsender auf diesem Rezept), aber wenn man mal ein großer Freund von Reiner war und seine Karriere aufmerksam mitverfolgt hat, ist es schon ziemlich traurig.

|

Die Mannschaft

(Martin Christ, Jens Gronheid, Ulrich Voigt)

Deutschland 2014, Kamera: Martin Christ, Schnitt: Jens Gronheid, Musik: Helmut Zerlett, mit Joachim Löw, Oliver Bierhoff, Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger, Manuel Neuer, Per Mertesacker, Lukas Podolski, Mario Götze, Philipp Lahm, Benedict Höwedes, Sami Khedira, Mezut Özil, André Schürrle, Toni Kroos, Julian Draxler, Jérôme Boateng, Mats Hummels, Christoph Kramer usw., 90 Min., Kinostart: 13. November 2014

Man ahnt bereits, dass es sich hier eher um eine Werbenummer als um investigativen Journalismus handelt, wenn man im Trailer die Einblendung »FIFA Films« sieht und drei von 13 offiziellen Pressefotos fröhlich in den Straßen spielende brasilianische Kinder zeigen (schade, dass Stephen Daldrys Trash jetzt erst im Februar startet – das hätte ein interessantes Double Feature abgegeben). Erschwerend kommt dazu, dass selbst die fröhlichen Brasilianerkinder allesamt aus einer perfekt gecasteten Schule namens Santo André stammen und alle hübsch mit offiziellen FIFA-Shirts bekleidet wurden. Im Interview nennt Oliver Bierhoff, der Manager der “Mannschaft” (der in diesem Film häufiger zu Wort als drei beliebige Nationalspieler gemeinsam), das dann dieses “authentische Einfühlen mit dem Land”.

Mit Authentizität hat dieser Film wenig zu tun, mehr mit einem fast perfekten orchestrierten Produkt, dass die Deutschen nach der WM-Euphorie jetzt auch noch in Kino locken soll. Doch wofür? Um Thomas Müller zwei Sätze über seinen Stolper-Freistoß gegen Algerien sagen zu hören? Um “die Mannschaft” angetrunken im Bus einen bekannten Helene-Fischer-Hit und Schlimmeres gröhlen zu hören? Oder um all das zu sehen, was man während und kurz nach der WM bereits unzählige Mal in der Glotze zu sehen bekam ...

Dass die dramaturgische Aufbereitung des eher mageren Material hausbacken und nicht der Rede wert ist, ist eine Sache, aber dass einem hier größtenteils aufgeblasene Fernsehbilder gezeigt werden, angereichert mit einigen “privaten” Einblicken, wie man etwa beim Zwischenstop in Salvador ein Nickerchen macht oder sich gegenseitig tolle Dinge auf dem Smartphone zeigt? Einen Kinoeintritt ist das nur für die härtesten Fans wert, die sich vielleicht sogar darüber freuen, wenn sie den feierlichen Momenten beiwohnen dürfen, wo die Schmutzwäsche sortiert wird oder die Stutzen etc. hübsch mit Namensschild vor dem Spiel verteilt werden. Aus filmischer Hinsicht war das nämlich schon das Spannendste am Film, der etwa die zunehmende Qualität der WM-Gegner dadurch betont, dass man zu Beginn fast gar keine Torschüsse der Gegner sieht, gegen Ende man aber fast das Gefühl bekommt, dass auch andere Manschaften bei den Spielen beteiligt waren (wenn man auch durchgehend immer nur die deutsche Nationalhymne hört).

Wenn nach dem Brasilienspiel von Bescheidenheit und Respekt gegenüber dem Gegner gesprochen wird, setzt der Film das um, in dem der bekannte Gaucho-Tanz zwar für wenige Sekunden gezeigt wird, aber um die Tonspur beraubt und somit auch ins friedvoll euphorische Gesamtbild passend.

Nur “zwischen den Zeilen” kann man hier etwas ähnliches wie Kritik auch nur erahnen, wenn man etwa das Polizeiaufgebot im Vorbeifahren bestaunt oder man sich darüber wundert, ob es bei der Poolbar im Campo Bahia wirklich zwingend notwendig war, eine rückseitig beleuchtete Roll-Fototapete mit den größten Momenten der DFB-Geschichte einzubauen. Die Motivation ist eben sehr wichtig, was man auch dadurch umsetzt, dass ein “Workbook” genanntes Ringbuch allen Spielern ausgehändigt wird (mit Christus-Statue auf dem Cover), in die dann irgendwas eingetragen werden darf, was die Filmkamera in den wenigen nicht verwackelten Bildern dann ehrenrührig wie Reliquien abfilmt. Heldenverehrung ist eben eine sehr deutsche Tugend.

Denn, so wird es uns erklärt, es wurden “teilweise unglaubliche Anforderungen an die Spieler gestellt”, wenn sie auf dem Weg zum Stadion mitunter nicht nur am Flughafen umsteigen mussten, sondern dann auch noch eine Stunde im Mannschaftsbus rumkutschiert wurden. Wenn man als Normalsterblicher in den Bahnstreik stolpert, ist man also auch so etwas wie ein Nationalheld, denn – seltsamerweise wurde dieses Prinzip im Film gar nicht ins Zentrum gestellt – wir sind ja alle Weltmeister. Nur, dass wir nicht in einer Villa wohnen und darüber scherzen, ob wir uns den Helikopter ausleihen können, um zum Golfplatz zu kommen.

Zugegeben, mein Tonfall ist ein etwas angesäuerter, aber ich kann auch den Fans versichern: Dieser Film ist überflüssig wie Rasierschaum auf Kunstrasen. Wer Thomas Müller im Dirndl sehen will, soll den Trailer schauen, und wer Berti Vogts Löw gegenüber scherzen hören will “Brauchste 'nen rechten Verteidiger?”, der war vermutlich eh schon selbst in Brasilien.

Immerhin stellt sich angesichts der zwei Sport-Werbefilme, die ich 2014 im Kino sah, noch eine Frage: Ist die kaum zu erkennende Fassung eines Ronan-Keating-Songs hier noch schlimmer als Dirk Nowitzkis Vergewaltigung von Queen?

22 Leuten einem Ball hinterherlaufen zu sehen, funktioniert bei Liveübertragungen auch auf der Kinoleinwand, aber sogenannte “Dokumentationen” über ganz normale, aber stinkreiche Typen, die vor allem auf dem Rasen besonderes Talent zeigen (aber nicht bei bestimmten Showeinlagen oder Motivationsreden) gehören einfach nicht aufs Eckige (die Leinwand) – weil es nicht rund genug ist.

|

Ich. Darf. Nicht. Schlafen.

(Rowan Joffe)

Originaltitel: Before I go to sleep, Buch: Rowan Joffe, Lit. Vorlage: S.J. Watson, Kamera: Ben Davis, Schnitt: Melanie Ann Oliver, Musik: Ed Sheamur, mit Nicole Kidman (Christine Lucas), Colin Firth (Ben), Mark Strong (Dr. Nash), Anne-Marie Duff (Claire), 92 Min., Kinostart: 13. November 2014

Vorweg: Der deutsche Titel ist besonders reißerisch, passt aber nicht zum Film, weil das Einschlafen an sich weder das Problem von Christine (Nicole Kidman) ist, noch sie zu irgendeinem Zeitpunkt (außer in der einer Szene, wo sie mit Chloroform betäubt wird) versucht, gegen den Schlaf anzukämpfen. Der Originaltitel Before I go to sleep ist zum einen weitaus poetischer (erinnert an das auch aus dem Charles-Bronson-Film Telefon bekannte »miles to go before I sleep«, das aus dem Robert-Frost-Zitat Stopping by Woods on a Snowy Evening stammt) und beschreibt zum anderen einen wichtigen Punkt in Christines Tagesrhythmus, denn um dem Geheimnis ihres Lebens auf die Spur zu kommen, nimmt sie mit einer Digitalkamera jeweils ein kleines Selbstgespräch auf, dass ihr am Folgetag helfen soll. Wenn sie dies versäumt, so ist das wie sechs Stunden Videospiel ohne Zwischenspeichern: alles für die Katz.

Denn Christine leidet unter einer seltenen Gedächtnisstörung. Wenn sie morgens aufwacht, kann sie sich an die letzten 13 Jahre ihres Lebens nicht erinnern. Sie liegt im Bett mit einem Mann, der ihr erst erklären muss, dass er ihr Gatte Ben ist (Colin Firth), und der ihr mit viel Geduld ihr Leben erklärt. Doch irgendwas an der Situation scheint Christine nicht koscher, und so ruft sie jeden Morgen, wenn Ben aus dem Haus ist, der Neuropsychologe Dr. Nash (Mark Strong) an, und erklärt ihr, wo sie am Vorabend die Kamera versteckt hat (es ist jeweils das selbe Versteck, aber sie kann sich halt nicht erinnern). Und dann beginnt Tag um Tag ihr Versuch, mehr über sich selbst herauszubekommen und sich – im günstigsten Fall – an irgendetwas zu erinnern. Im Grunde genommen ist der Film also eine Mischung aus Memento und 50 First Dates, nur dass Nicole Kidman sich nicht tätowiert und Colin Firth sich nicht so schnell aus dem Schlafzimmer verjagen lässt wie Adam Sandler.

Ich mag solche Gedächtnisfilme, doch in diesem Fall wird der Streifen weitaus stärker durch sein Genre definiert, und das muss man als »Frauenhorror« umreißen. Ich mache mir damit keine Freunde, aber im Grunde genommen kann man sogar »Hausfrauenhorror« dazu sagen, denn die von Kidman gespielte Christine hat weder Job noch Karriere, wartet nur zuhause darauf, dass der Gatte zurückkommt, und das Saubermachen und Kochen hat man wohl nur weggelassen, weil es langweilig anzuschauen ist. Der Film erinnert auch in nicht geringer Weise an einen Film, in dessen Remake Frau Kidman die Hauptrolle spielte – aber das Original ist zigmal besser. In The Stepford Wives (nach Ira Levin) kreieren einige reiche Ehemänner perfekte Robo-Kopien ihrer anstrengend frauenbewegten Gattinnen. Die sehen dann nicht nur perfekt aus, gehen ganz in Haushalt und Familie auf, wollen nie die Fernbedienung bestimmen und haben auch keine Migräne, wenn Papa mal riemig ist. Um dieses »Gefügigmachen« geht es in Before I go to sleep auch irgendwie. Das wird spätestens überdeutlich, wenn Colin Firth es an einer Stelle mal leid ist, zum soundsovielsten Male alles geduldig zu erklären und dabei in irgendwelche Diskussionen verwickelt zu werden. Denn – Gleichberechtigung! – auch am Gatten nagt so eine Krankheit natürlich. Da sollte sie eigentlich einfach froh sein, dass er sich nicht einfach längst eine neue gesucht hat, denn hey! – wer wie Colin Firth aussieht, hat damit natürlich kein Problem!

Doch zurück zu meiner Genre-Einstufung »(Haus-)Frauenhorror«. In Horrorfilmen geht es ja zumeist um Ängste. Und hier sind diese Ängste allesamt eher frauentypisch. Es beginnt damit, nackt in einem fremden Bett zu erwachen, dann die nagende Furcht, ob der Körper missbraucht wurde, nebenbei die finanziell wacklige Situation – und der erste echte Schlag in die Magenkuhle ist der morgendliche Blick in den Spiegel. Wie Nicole Kidman auszusehen, ist jetzt vielleicht nicht die schrecklichste Horrorvision, die man sich ausmalen kann. Aber wenn man wie die (laut Filmhandlung) 40jährige Nicole Kidman aussieht, wo man sich sicher ist, erst in den Zwanzigern zu sein – das ist schon eine kalte Dusche! Eben Frauenhorror, ein Genre, zu dem ich nicht nur zartbesaitete Geistergeschichten wie The Others zählen würde, sondern auch ganz geschlechtsspezifische Schreckgeschichten wie »Der Feind in meinem Bett« oder The Forgotten.

Der Frauenhorror unterscheidet sich vom normalen Horror dadurch, dass die ZuschauerInnen keine abgebrühten Horror-Freaks sind und ihnen deshalb ein gewisses Vertrauen eingeimpft wird, dass sie während eines solchen Films nicht andauernd das bereitliegende Kissen vor die Augen halten müssen, weil mal wieder einer abgemurkst wird. Wie gesagt, es gibt natürlich auch Frauen, die sich an einem Zombie- und Splatter-Marathon delektieren. Und Männer, die auch nicht so auf Horror stehen, aber nicht das Selbstbewusstsein zum Kissengriff haben. Jede geschlechtsspezifische Einordnung bleibt oberflächlich, aber selbst HardcorefeministInnen werden meine Gedankengänge halbwegs nachvollziehen können.

Das Schlimme an diesem Film ist jetzt nicht nur, dass er aus meiner Sicht erschreckend langweilig ist, sondern dass er, wie es bei Horrorfilmen vorkommen kann, ein gewisses Thema behandelt. Und an dieser Stelle muss ich mal einen Spoiler-Alarm verkünden, denn auch, wenn das folgende nicht übermäßig präzise die Handlungsbögen nacherzählt, wird es doch eine gewisse Richtung vorgeben, und es ist mir jetzt zu umständlich, mögliche Szenarien aufzuzählen, wie das von mir ausgesprochene Thema sich mit womöglich überraschenden Wendungen arrangieren lässt. Das unterschwellige Thema des Films ist eindeutig Gewalt in der Ehe. Ob Colin Firth jetzt nur mal kurz die Hand ausrutscht, weil er die tägliche Erklärerei satt hat oder er tatsächlich der »Bösewicht« des Films ist (immerhin spielt ja auch noch Mark Strong mit, der auf solche Figuren abonniert ist) – es geht um eine Frau in einer Situation der Abhängigkeit, die (wie sich im Film herausstellt) mal Opfer einer schlimmen Gewalttat war – und die an Gedächtnisverlust leidet. Wenn man diese beiden Elemente ganz simpel zusammenstrickt, klingt das nach einem Fall von häuslicher Gewalt und einer Frau, die es bevorzugt, sich damit zu arrangieren – und zwar durch Verdrängung. Ob Nicole Kidman ihrer Situation entkommt oder nicht – die Prämisse ist zunächst mal unangenehmer, als es für Frauenhorror angemessen ist, denn zunächst mal wirkt die spätere Heldin (?) wie ein einigermaßen freiwilliges »Opfer«. Ich kenne diesen Typen nicht, aber er bezahlt das Haus und ich kenne hier keinen, also lasse ich mich mal darauf ein. Und wenn er mich abends verdrischt und die Sache so geschickt macht, dass mir nach dem Aufwachen nicht alles wehtut, kriegt er morgen eine neue Chance. Undsoweiter. Das ist nicht nur ein Horrorfilm, sondern für viele Frauen (und auch ein paar Männer) ein ganz reales Problem. Und aus diesem Subtext basteln wir uns jetzt eine komplizierte Geschichte, die alle Nase Logiklöcher hat, gegen Ende immer schlimmere Klischees bedient und eigentlich nur zwei Existenzberechtigungen aufweisen kann. Zum einen die Szene, in der Nicole Kidman im Krankenhaus aufwacht und ich ihr wirklich viel Mut bescheinigen muss. Nicht wegen der paar blauen Flecken, sondern wegen dieser aus meiner Sicht komplett unglaubwürdigen Mischung aus wirr wirkenden Haaren, übertriebenem Lidstrich und deplaziertem Lipgloss. Eine Mischung aus »akkurat hergerichtet« und »scheiße aussehen, weil ich was durchgemacht habe«, die weder hinten noch vorne passt. Und zum anderen die Szene mit dem Bügeleisen, die (Hausfrauenwaffe!) wirklich mal durchdacht und konsequent war. Was leider nicht sooo häufig in diesem Film passierte.

Exhibition (Joanna Hogg), Im Keller (Ulrich Seidl), Timbuktu (Abderrahmane Sissako) und vermutlich noch irgendwas …

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

121:

121: