| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

11. August 2015 | Thomas Vorwerk für satt.org | |||||||||||

|

|

|

|

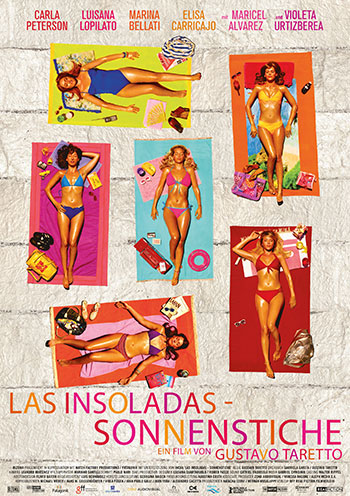

Las insoladas

Sonnenstiche

(Gustavo Taretto)

Argentinien 2014, Originaltitel: Las insoladas, Buch: Gustavo Taretto, Gabriela Garcia, Kamera: Leandro Martínez, Schnitt: Pablo Mari, Musik: Gabriel Chwojnik, VFX Supervisor: Mariano Santilli, mit Carla Peterson (Flor), Luisana Lopilato (Lala), Marina Bellati (Valeria), Elisa Carricajo (Karina), Maricel Alvarez (Sol), Violeta Urtizberea (Vicky), 102 Min., Kinostart: 30. Juli 2015

Ein nicht sehr ansehnliches Hausdach inmitten der Skyline von Buenos Aires. Hier spielt sich bis auf einen überflüssigen Epilog die Einheit von Raum und Zeit dieses Films ab. Sechs Frauen so um die Dreißig, durchaus unterschiedliche Typen, treffen sich hier zum Sonnen, denn der Hautton ist bei einem bevorstehenden Salsa-Wettbewerb offenbar genauso wichtig wie die Choreographie, die anfänglich mal erwähnt wird, aber zu keinem Zeitpunkt eingeübt wird. Die Frauen unterhalten sich, weniger über Männer (Bechdel-Test mit Bravour bestanden) als über ihre Träume. Während die Temperatur langsam auf 40°C aufsteigt, wird beispielsweise diskutiert, dass Kommunismus wie in Kuba nur in warmen Ländern möglich sei. Die Kubaner haben auch keine Probleme, denn sie haben ja die Sonne (!) Ein 14tägiger Urlaub dort wäre ein absoluter Wunschtraum, aber das nötige Kleingeld fehlt. Dennoch wird diese gemeinsame Zukunftsperspektive immer stärker ins Auge gefasst, denn es gibt deutliche Zeichen dafür, dass Kuba quasi das »Schicksal« der Gruppe ist. Zur Not finanziert man die Reise halt in Raten und bleibt einfach auf Kuba. Mastercard wird sie schon nicht dorthin verfolgen und ihre Jobs (oder neue Traumjobs) könne man auch dort ausüben.

Im Presseheft findet man noch folgende Erklärung: »Erschöpfung, Hunger, Dehydrierung, Hitze und Alkohol verwandeln ihren Traum in Besessenheit…« – Zugegeben, bei 40°C kann schon eine zu sechst geteilte Flasche rum und ein anschließender Joint die Wahrnehmung etwas durcheinanderbringen und zumindest eine der Damen hat tatsächlich gesundheitliche Probleme (und das, obwohl die Temperatur schon wieder abnimmt und sie im Schatten sitzt), aber die »Sonnenstiche« aus dem Titel sind dann vielleicht doch etwas überzogen für die eigentlich eher unspektakuläre Handlung.

Was mich im Kino weitaus mehr beschäftigte als die Handlung war die Inszenierung. Der Anfang war vielversprechend: In Time-Lapse-Aufnahmen sind man unzählige Impressionen der Skyline, aber auch kleiner Details. Die Sonne geht auf, die Schatten werden kürzer und beginnen zu wandern. Dazu gibt es eine lateinamerikanische Instrumentalfassung des Beatles-Songs »Here comes the Sun« (eine George-Harrison-Komposition, vielleicht sind die billiger) und schließlich öffnet sich sogar eine Sonnenblume, ehe es einen Match-Cut zur großen Schwester im Himmel gibt und die erste Hand einer Protagonistin schützend ihre Hand davor hält. Thematisch ist die Sonne, »ein natürliches Antidepressivum«, dauerpräsent, »Las insoladas« ist abschließend auch der Titel der Salsagruppe.

Aber auf dem Hausdach wird dem Kinobetrachter (»Kino – dafür werden Filme gemacht«) schnell klar, dass der ganze Film, der zunächst nach so einfachen Inszenierungsmitteln aussieht, komplett vor einer Greenscreen, und somit mit künstlicher Beleuchtung, gedreht wurde. Die Beleuchtung ist hierbei schon ziemlich gut. Man merkt zwar gerade zu Beginn, dass der Schattenwurf nicht immer perfekt ist, wenn die Kamera mal eine andere Ecke des Dachs einfängt, aber viel störender sind die Übergänge zur später reinkopierten Skyline, was insbesondere bei langen blonend Haaren so seine Probleme mit sich bringt. Dass es in der superbunten Garderobe und den Handtüchern der Damen keine Grüntöne gibt (in einer Szene ohne Himmel – man hat sich in den Schatten zurückgezogen – isst man immerhin Wassermelone), fällt auch irgendwann auf, und für mich wurde die Künstlichkeit des Films immer stärker zum Problem. Auch, weil man im Verlauf des Tages immer neue Ecken des Daches »entdeckt«, wie auch neue Requisiten. Der Film soll spannend bleiben, aber die Greenscreen nervt immer schlimmer. Selbst eine auf dem Dach aufgebaute Plakatwand scheint nur in einer Einstellung tatsächlich aufgeklebt. Und der Höhepunkt der Dummdreistigkeit ist dann, wenn man, als es bereits so um 17 Uhr ist, im Hintergrund einen Glockenturm mit Uhr sieht, bei dem man großartig erkennen kann, dass dieser gegen Mittag aufgenommen wurde (das Zifferblatt ist unscharf, entweder ca. 12 Uhr 05 oder 13 Uhr). Vielleicht ist das ja eine in Buenos Aires berühmte stehen gebliebene Uhr (die Glocken scheinen aber noch zu gehen), aber aus meiner Sicht ist das einfach sträflich, wenn man sich so viel Mühe gibt und dann offenbar zu uninteressiert ist, die Sache auch richtig zu machen.

Bei den sporadischen Einblendungen von Uhrzeit und Temperatur gibt es übrigens eine, bei der man mitverfolgen kann, wie die Gradzahl in Zehnteleinheiten steigt, während die Uhrzeit auf einer Minute verharrt. Auch hiermit hatte ich so mein Problem, denn in vielen Einstellungen, bei denen man die Uhrzeit sieht, arbeitet man abermals mit Timelapse-Aufnahmen, und anhand der wandernden Schatten ist es ziemlich offensichtlich, dass diese Einstellungen Zeitabschnitte dokumentieren, die länger als eine Minute sind. Etwas mehr Exaktheit hätte hier viel ausgemacht.

Ich nehme es dem Film nicht übel, dass mich seine Geschichte nicht angesprochen hat, oder dass ich zwischen den Frauen kaum charakterliche Unterschiede erkennen konnte (die Psychologin wirkte nicht unbedingt viel intelligenter als die Friseuse). Aber diese Greenscreen hat mich wirklich genervt. Und ich kann nur alle Menschen beglückwünschen, die den Film später im Fernsehen sehen (in der Serie Heroes gibt es auch ein wiederkehrendes Hausdach als Drehort, dem man nicht so deutlich anmerkt, dass alles Fake ist) oder so etwas generell nicht wahrnehmen. Wenn der Rest des Films interessanter gewesen wäre (und ich rede hier von sechs Frauen in Bikinis – generell bin ich solchen Anblicken nicht komplett abgeneigt), hätte man vielleicht etwas retten können, aber sorry …

Wenn ich den Film aus irgendwelchen Gründen nochmal sehen müsste, würde ich übrigens Buch darüber führen, welche der Frauen welche bevorzugten Farben trägt. Für (mindestens) eine Einstellung sieht man nämlich auch Plastikbecher in sechs verschiedenen Farben und beim Salsa-Auftritt haben sie auch wieder sechs verschiedene Farben an (ohne Grün!).

Ach ja, sie tanzen übrigens mit sechs Männern, über die man so gar nichts erfährt. Ich habe mich dann schon gefragt, ob die nicht vielleicht auch irgendwelche Ansprüche hätten auf das möglicherweise gewonnene Preisgeld. Aber das ist auch wieder nur so ein übersehenes Detail, das außer mir niemanden stört.

|

Broadway Therapy

(Peter Bogdanovich)

Originaltitel: She's Funny that way, 2014, Buch: Peter Bogdanovich, Louise Stratten, Kamera: Yaron Orbach, Schnitt: Nick Moore, Pax Wassermann, Musik: Ed Shearmur, mit Imogen Poots (Isabella »Izzy« Patterson / Glo), Owen Wilson (Arnold Albertson), Rhys Ifans (Seth Gilbert), Kathryn Hahn (Delta Simmons), Austin Pendleton (Judge Pendergast), Jennifer Aniston (Jane Claremont), Will Forte (Joshua Fleet), Debi Mazar (Vickie), Richard Lewis (Al Finkelstein), Cybill Shepherd (Nettie Finkelstein), Ren Croney (Frankie), Lucy Punch (Kandi), George Morfogen (Harold Fleet), Joanna Lumley (Vivian Claremont), Tovah Feldshuh (Miriam Pendergast), Quentin Tarnatino (Quentin Tarantino), Tatum O'Neal (Waitress), Michael Shannon (Policeman Macy's), 93 Min., Kinostart: 20. August 2015

Zu Zeiten von What's Up, Doc? (1972) wurde Regisseur Peter Bogdanovich schon mal als »flinker Leichenfledderer« bezeichnet. Selbst sein Idol Howard Hawks fasste zusammen, dass er für diese »Hommage« quasi alles bis auf den Leoparden aus Bringing up Baby (1939) übernommen hatte. Und sein beeindruckendes Debüt Targets (1968) kam nur deshalb zustande, weil Roger Corman bereits für einige Drehtage mit Boris Karloff bezahlt hatte, und Bogdanovich baute um diesen Umstand und ein paar Rollen Quasi-Found-Footage aus The Terror herum einen einzigartigen Film auf, der den Paradigmenwechsel im Horrorgenre wie kaum ein anderer demonstrierte.

Doch damals war Bogdanovich ca. 30, inzwischen ist er 75 und hat anderthalb Jahrzehnte (seit The Cat's Meow in 2001) nur noch Fernseharbeiten und Dokumentarfilme betreut. So »flink« oder leichtfüßig wie damals ist er offensichtlich nicht mehr. Und die Leiche, die er jetzt fleddert, ist unter anderem sein eigenes filmisches Vermächtnis. Zusammen mit seiner Exfrau Louise Stratten (die jüngere Schwester des berüchtigten ermordeten »Playmates of the Year« Dorothy Stratten, deren Geschichte in Bob Fosses Star 80 erzählt wurde) schrieb Bogdanovich eine Geschichte, die erstaunlich an Filme wie What's up, Doc? oder They all Laughed erinnert: tolpatschige Detektive und Hotelgeschosse, in denen sich Figuren drängeln, die durch komplizierte Verwechslungsgeschichten miteinander verbunden sind. Es geht sogar soweit, dass die schauspielerischen Darbietungen von Owen Wilson und Jennifer Aniston dezidiert an Ryan O'Neal und Barbra Streisand erinnern – and not in a good way …

Der Film beginnt u.a. mit einem Lauftitel wie aus dem frühen Tonfilm und einem Vorspann, der aus einem Blake-Edwards-Film oder einer Doris-Day-Komödie stammen könnte. Imogen Poots, die mit einem reichlich aufgesetzt wirkenden Brooklyn-Akzent die Schauspielerin Isabella Patterson spielt, erzählt einer Interviewerin vom Beginn ihrer Karriere. Dabei sieht sich die in alte Hollywood-Filme verschossene »Izzy« als eine Art Parallele zu Holly Golightly, der von Audrey Hepburn gespielten Figur in Breakfast at Tiffany: eine Prostituierte, die ihren Job mit viel Stil und Charme zur Ikone euphemisiert. Wenn man Izzy indes in kurzen Hot Pants durch den Film staksen sieht, fühlt man sich nicht unbedingt an Audrey Hepburn erinnert. Diese fehlerhafte Selbsteinschätzung verbindet viele der Figuren des Films, und man fragt sich mit Recht, inwiefern dies eine gewollte oder ungewollte Manifestation Bogdanovichs darstellt.

Der große Unterschied zwischen What's up, Doc? und She's Funny that way liegt darin, dass vom spielerischen Charme und der grotesken Naivität des erstgenannten kaum etwas verblieben ist und letztgenannter Film für den Zuschauer so anstrengend ist wie der Brooklyn-Akzent für seine junge britische Hauptdarstellerin. Man ist dermaßen damit beschäftigt, die wahnwitzigen Verbindungen zwischen allen Filmfiguren nachzuvollziehen (es wirkt teilweise so, dass ganz New York nur aus einem knappen Dutzend Personen besteht, die alle etwas miteinander haben und sich das Hotelgeschoss wie die Psychoanalytikerin teilen), dass man kaum Zeit findet, den mitunter sparsam dosierten Humor der Geschichte auszumachen.

Ich für meinen Teil bin außerdem jemand, der in entgegengesetzter Art zu Bogdanovich in alten Filmen schwelgt, und während dieses teilweise absurd wirkenden Boulevard-Theaters auf die Suche nach Einflüssen geht. Und dabei landet man nicht zwangsläufig bei Ernst Lubitsch, sondern wie bei einem mehrfach aufgegossenen oder wiedergekäuten Palimpsest bei etwas Woody Allen, einer Menge Blake Edwards (u.a. Blind Date und Inspector Clouseau) und sozusagen einer umfassenden Retrospektive des Werkes von Bogdanovich, bei der er nicht nur auf unzählige seiner Filme verweist (und sei es nur durch einen Papiermond auf einer Theaterbühne), sondern auch neben einigen erstaunlichen – aber hier durchweg verschwendeten – Schauspieltalenten wie Will Forte, Kathry Hahn oder Rhys Ifans in Winzrollen viele seiner früheren Darstellerinnen wieder vor die Kamera zerren konnte. Etwa Cybill Shepherd, Joanna Lumley oder – als Kellnerin, die damit beschäftigt ist, alten Herren auf die Beine zu helfen – Tatum O'Neal. Dabei wirkt es so, dass Bogdanovich zwar in Nostalgie schwelgt, und in alter Hollywood-Magie, sich dies aber selbst auf den geneigtesten Zuschauer nicht recht übertragen will. Und er wirkt dabei so irregeleitet wie Alain Resnais in seinen letzten Filmen, als jener ebenfalls die Zeit seiner Jugend zu wiederbeleben versuchte. Doch hier wie dort steht man als Kinobesucher etwas daneben und betrachtet mit bestenfalls gemischten Gefühlen eine verzweifelte Mund-zu-Mund-Beatmung, die den »Leichenfledderer« wie einen mad scientist, einen Dr. Frankenstein erscheinen lässt. Auf der Meta-Ebene ist das beinahe sogar interessant, aber der eigentliche Film kann nicht an Boris Karloff (ob 1931 oder 1968) heranreichen, sondern erinnert eher an Bela Lugosi. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob als Dracula oder bei Ed Wood.

Die Rolle des Gaststars, der das Ganze aufwerten soll, gibt es in She's Funny that way übrigens auch – und zwar ist Izzy mittlerweile mit Quentin Tarantino liiert, der sie nach dem Interview abholt. Die Art von Leichenfledderer, die Bogdanovich heutzutage gerne wäre …

|

Aloha

Die Chance auf Glück

(Cameron Crowe)

Originaltitel: Aloha, USA 2015, Buch: Cameron Crowe, Kamera: Eric Gautier, Schnitt: Joe Hutshing, Musik: Jónsi & Alex, Production Design: Clay A. Griffith, Art Direction: Peter Borck, mit Bradley Cooper (Brian Gilcrest), Emma Stone (Allison Ng), Rachel McAdams (Tracy Woodside), John Krasinski (John »Woody« Woodside), Bill Murray (Carson Welch), Danny McBride (Colonel »Fingers« Lacy), Alec Baldwin (General Dixon), Bill Camp (Bob Largent), Jaeden Lieberher (Mitchell), Danielle Rose Russell (Grace), Michael Chernus (Roy), Edi Gathegi (Lt. Colonel Curtis), Dennis »Bumpy« Kanahele, Ledward Kaapana, Mike Kaawa (Themselves), 105 Min., Kinostart: 20. August 2015

Wegen (durchaus gelungenen) Filmen wie Singles, Jerry Maguire oder Almost Famous wird Cameron Crowe von manchen Kritikern als großer US-amerikanischer Autorenfilmer im Mainstreambereich eingeordnet, im kreativen Umfeld von Regisseuren wie Richard Linklater, James L. Brooks oder Paul Thomas Anderson.

Dabei darf man aber nicht aus den Augen verlieren, dass Crowe seit Vanilla Sky (2001) aber doch stark nachgelassen hat. Filme wie Elizabethtown oder We Bought a Zoo gehören zur aussterbenden Rasse der Erwachsenenfilme im mittleren Budget-Bereich (in den 1970ern ein blühender Garten), wirken dabei aber nicht besonders erwachsen, sondern eher wie evolutionäre Sackgassen, die es der Finanzierung ähnlicher Projekte nur noch schwieriger machen. Und mit Aloha hat Crowe hier jetzt komplett den Vogel abgeschossen (und vielleicht auch seine Karriere).

Normalerweise ist es ja begrüßenswert, wenn Regisseure mal »etwas anderes« probieren, aber in diesem Fall hat man das Gefühl, dass Crowe selbst nicht genau wusste, was für einen Film er hier eigentlich drehen wollte. Das Ganze beginnt mit einem alten (verkratzten) Columbia-Logo, gefolgt von einem klassischen Vorspann mit alten Archivbildern (wenn auch teilweise übel verpixelt), das wohl gemeinsam mit hawaiianischem Liedgut an die Tradition der Insel gemahnen soll. Nur schade, dass der Rest des Films auf diesen Retro-Look überhaupt keinen Bezug nimmt.

Man hat zwar zwischenzeitig das Gefühl, dass es ähnlich wie in Alexander Paynes The Descendants um den Kampf zwischen dem alten Hawaii (hier unter anderem repräsentiert durch Inselberühmtheiten, die sich selbst spielen) und einer streng kapitalistisch ausgeprägten Moderne (Bill Murray ist als milliardenschwerer Vorzeigeschurke eher eine Karikatur seiner selbst) geht, aber dummerweise versucht der Film, ungefähr fünf bis sechs komplexe und unterschiedlich uninteressante Geschichten zu erzählen, zwischen denen er sich aber nicht entscheiden kann.

Da hat man beispielsweise Emma Stone als eine irgendwie Kelly McGillis aus Top Gun nachempfundene Kampfpilotin, die auf die Hauptfigur Bradley Cooper, einen »contractor« (keine deutsche Übersetzung wird diesem tollen, sehr kalt wirkenden Begriff gerecht), »aufpassen« soll. Da es mit Rachel McAdams noch eine alte Liebschaft Coopers gibt, weiß man zunächst nicht recht, ob das seltsame Rumgezicke zwischen Stone und Cooper einer klassischen Screwball Comedy entsprechen soll oder ob es mehr um die Verhandlungen mit den Ortsansässigen und dem suspekten Milliardär im Hintergrund geht…

Und dieses »worum geht es eigentlich?« könnte in einem besseren Film durchaus interessant sein, strapaziert aber hier vor allem die verlangte Aufmerksamkeit, die in keinem Zusammenhang zur Qualität der im Endeffekt doch gar nicht so komplexen Geschichte steht. Das Ganze erinnerte mich in starkem Maße an American Hustle, einen Film, der ebenfalls komplett von seinen Darstellern getragen werden soll, dabei aber leider abgesehen von ein paar hübschen Einfällen und Szenen eigentlich nichts zu bieten hat (ich weiß, viele Menschen sehen das anders, aber für mich ist das ein komplett vermurkster Film). So läuft das auch hier. Emma Stone tanzt mit Bill Murray und sagt danach »I danced with the devil – and I liked it!«. Den Film bringt diese Szene aber kein Stück voran. Und ähnlich ist das auch bei militärischen Zurschaustellungen (die Army hat kooperiert, also zeigt man ein paar hübsche Flieger), einer Familiengeschichte, deren Aha-Effekt reichlich vorhersehbar ist – und schließlich einem hochwichtig daherkommenden moralischen Dilemma des so gar nicht heldenhaften Helden, dessen Umstände (die des Dilemmas) man dann in der zähen letzten halben Stunde des Films so oft umkrempelt, bis am Schluss ein sehr verlogenes Happy-End daraus wird.

Das einzige, was den Film retten könnte, ist die wortkarge Figur von Rachel McAdams neuem Mann, »Woody« (John Krasinski), der sich vor allem durch Gesten (kräftiges Drücken der Schulter etc.) versucht verständlich zu machen, was der Film erst als Running Gag etabliert und dann in einer tollen Abschlussszene mit Untertiteln zum einzigen Höhepunkt (auf weiter Flur) macht. Aber dafür muss man auch insgesamt zwei Stunden durchleiden, bei denen selbst Danny McBride oder Emma Stone wenig retten können. Letztere stakst längere Zeit wie die Augsburger Puppenkisten-Version von Pee Wee Herman durchs Bild, und man muss als Zuschauer einfach annehmen, dass diese absurde Vorstellung irgendwas mit militärischem Drill zu tun haben soll.

Wem es reicht, der Figureninteraktion der (größtenteils) »shiny happy people« auf Niveau der Impro-Show Schillerstraße beizuwohnen, weil die Darsteller an sich immer ein Kinoticket wert sind (die selbe irrige Annahme wie bei American Hustle), dem will ich nicht reinreden, aber als Film funktioniert das Ganze allenfalls ansatzweise. Zu Beginn wirkt es lange Zeit so, als ginge es auch um alte Prophezeiungen und ein bevorstehendes Unwetter, aber irgendwann merkt man dann, dass bei diesem vermeintlichen Katastrophenfilm (es stürmt tatsächlich mal eine Nacht lang) die eigentliche Katastrophe der Film selbst ist.

Und weil ich immer gerne Filmzitate nutze, um sie gegen den Film zu benutzen, hier ein etwas gemeines Beispiel, bei dem zumindest die zweite Hälfte perfekt auf Herrn Crowe passt: »You sold yourself so many times, nobody's buying anymore.«

|

Therapie für einen Vampir

(David Ruehm)

Originaltitel: Der Vampir auf der Couch, Österreich / Schweiz 2014, Buch. David Ruehm, Kamera: Martin Gschlacht, Schnitt: Claudio Cea, Musik: Beat Solèr, Kostüme: Monika Buttinger, mit Tobias Moretti (Graf Geza von Közsnöm), Jeanette Hain (Gräfin Elsa von Közsnöm), Cornelia Ivancan (Lucy), Dominic Oley (Viktor), David Bennent (Radul), Karl Fischer (Dr. Sigmund Freud), Erni Mangold (Fräulein Sedlacek), Lars Rudolph (Oscar), Anatole Taubman (Ignaz, der Einbrecher), Julia Jelinek (Dienstmädchen), Christopher Krutzler (Olaf), Tobias Ofenbauer (Klaus Heinrich), 87 Min., Kinostart: 10. September 2015

Gleich zu Beginn dieses Films sieht man kurz auf einem Grabstein die Inschrift: »Wenn man jemandem alles verziehen hat, ist man mit ihr fertig.« Auf diesem Level funktioniert der ganze Film. Sicher hat das eine feine Ironie, wenn man darin ein Freud-Zitat wiedererkennt, freut man sich womöglich zusätzlich, aber ich frage mich in solchen Momenten mitunter: Warum bezahlt jemand dafür, einen Grabstein zu beschriften, auf dem nicht einmal die Daten des womöglich verstorbenen zu lesen sind (andererseits, wer möchte diesen Spruch auch auf seinem Grabstein haben?)

Weiter geht es dann mit einem Einbrecher, der gerade aus einem Haus entkommt, das offensichtlich gleich neben dem Friedhof steht (wenn es überhaupt ein Friedhof ist – vielleicht eher die Art von Landschaftsgärtnerei, die Vampire bevorzugen). Man weiß eigentlich augenblicklich, dass diese Figur keine prägende Rolle im Film spielen wird (aber vielleicht habe ich das auch dem Titel »und als Gast Anatole Taubman« entnommen), und während er vor einem Spiegel steht (die lehnen ja häufig an Grabsteinen), hört man eine Frauenstimme (»Guten Abend!«), sieht eine Frauenhand nach dem Einbrecher greifen (aber seltsamerweise sieht man keine Reflektion der Frau …) und – größte aller sich gegenseitig übertrumpfenden Überraschungen! – ein Schwall Erdbeermarmelade, der vermutlich Blut darstellen soll, klatscht auf den Spiegel. Es geht ja das Gerücht um, dass sich Vampire von Blut ernähren – aber ausgehend von dieser Szene könnte man auch glauben, dass Linda Blair bevorzugt Erbsensuppe isst. Ich kenne mich ein bisschen mit der Nahrungsaufnahme aus, und es hilft tatsächlich, wenn man sich die Kalorien oral zuführt, statt sie in der Gegend umherzuschleudern.

Noch eine Überraschung, die gar keine ist: Ich habe den Film schon an dieser Stelle gehasst. Ich bin aber ein bisschen stolz darauf, dass ich von den vier KritikerInnen, die in den ersten drei Reihen des Kinos saßen, der einzige bin, der nicht eingeschlafen bin. Denn auch, wenn Der Vampir auf der Couch nicht mal anderthalb Stunden geht und eine Horrorkomödie sein soll (so mit Lachen und Grusel – oder zumindest ein paar Splattereffekten) – ich kenne nur wenige Komödien und / oder Horrorfilme, die so langweilig und einschläfernd ausfallen wie diese tatsächlich von einigen Kritikern abgefeierte Komödie, deren größte Idee es ist, die Prämisse der Fernsehserie The Sopranos ins Wien der 1930er zu versetzen und einen Vampir zu Sigmund Freud zu schicken.

Angeblich soll das alles tiefschwarz, ironisch, subtil und sogar clever sein (im Interview erklärt der Regisseur beispielsweise Jacques Lacans Spiegeltheorie, wonach der Mensch sich erst als Persönlichkeit wahrnimmt, wenn er sich im Spiegel erkennt), aber für mich wirkte es eher angestaubt, überzogen und schmierenkomödiantisch. Und vor allem ohne den geringsten Drive, denn die vermeintlichen zwei Geschichten, die hier vermengt werden (Vampirpärchen und Menschenpärchen), werden zwar durch hochdramatische Situationen gejagt, aber selbst in Tim Burtons realitätsfremder Gruselkomödie Dark Shadows habe ich mich mehr für die Figuren und ihr Schicksal interessiert. Hier sitzt man nur im Kinosessel und lässt es über sich ergehen, wenn man (noch vor der »Aufklärung«, wer die Personen sind) einen Patienten auf der Couch liegen sieht, der etwa »Selbstreflexion ist nicht mein Ding« oder »Ich fühle mich alt und müde« sagt. Gerade Sigmund Freud, der ja nicht nur die »Traumdeutung« schrieb, sondern auch ein bahnbrechendes Werk über die Funktionsweise des Witzes, hätte dem Drehbuchautor hier noch einiges erklären können.

*Mein erster Film, bei dem ich im Kino einschlief, war übrigens Paris, Texas. |

Wer einigermaßen schwelgerische Bauten und Kostüme, pittoreske Ausleuchtung in Brauntönen, malerische Vollmondhimmel und Feminismus light (»Eine Königin der Nacht trägt keine Hose.« – »Schon wieder einer, der eine andere aus mir machen will!«) mag, und Tobias Moretti vergöttert, der könnte zu einem gänzlich anderen Urteil kommen als ich, aber die oft in der Vampirmythologie vernachlässigte Obsession fürs Zählen oder inmitten von viel blödem CGI auch ein paar ganz nette Old-School-Spezialeffekte konnten mich nur gerade so wach halten, während übrigens der Soundtrack des Films geradezu dafür geschaffen schien, die Zuschauer einzulullen. Hin und wieder (My Winnipeg) lobe ich mir so einen Effekt ja, und Wim Wenders wird ja gerne zitiert, dass es von Vertrauen zum Film zeugt, wenn man dabei einschläft*, aber manchmal zeugt es auch einfach nur von Langeweile. Das mag eine gediegene, niveauvoll gedachte Langeweile sein, aber mein Bettchen ist einfach bequemer als die allermeisten Kinosessel.

|

Boy7

(Özgür Yildirim)

Deutschland 2015, Buch: Philipp Delmaar, Marco van Geffen, Özgür Yildirm, Lit. Vorlage: Mirjam Mous, Kamera: Matthias Bolliger, Schnitt: Sebastian Thümler, Musik: Timo Pierre Rositzki, mit David Kross (Sam / Boy7), Emilia Schüle (Lara / Girl8), Ben Münchow (Louis / Boy6), Jens Harzer (Isaak), Jörg Hartmann (Direktor Fredersen), Liv Lisa Fries (Safira), Buddy Ogün (Plattfuß / Boy55), David Berton (Boy35), Anna von Haebler (Luna), Ceci Chuh (Carla), Karin Johnson (Tante Maya), Nina Petri (Richterin Lang), 108 Min., Kinostart: 20. August 2015

Es war nur eine Frage der Zeit: Nachdem Hollywood uns nun seit Jahren mit den Verfilmungen von Young-Adult-Bestsellern aus dem Bereich Social Science Fiction bombardiert (The Hunger Games, Divergence, The Giver, The Maze Runner usw.), kommt nun wieder mal die deutsche Variante. Ein auch hierzulande hinreichend erfolgreicher holländischer Bestseller wurde optioniert, und mit David Kross hat man auch einen Schauspieler gefunden, der in Deutschland hinreichend bekannt ist (Knallhart, Krabat, Die Vermessung der Welt) und sogar international einige Erfolge vorweisen kann (The Reader, War Horse). Womöglich wird dieses Rezept sogar aufgehen und sein Geld einspielen, aber ein guter Film wird daraus noch lange nicht. Es ist sogar so, dass Boy7 nicht einmal mit den weniger gelungenen internationalen Vorbildern mithalten kann. Ich vertraue hier auf das Urteil meiner geschätzten Kritikerkollegen (Grüße an die Gang aus der ersten Reihe!), denn zumeist habe ich mir die US-Ableger dieser grassierenden Seuche lieber gleich gespart.

Angefangen gleich mit dem Vorspann setzt man voll auf eine Überwältigungstaktik mit vielen angeberischen und aufdringlichen Bild- und Toneffekten. Boy7 (übrigens im Film als »Boy Sieben« ausgesprochen und zusammengeschrieben, weil man den Begriff in Computerprogrammen verwenden muss, wo ein Leerzeichen Probleme bereiten würde) ist von irgendwoher weggelaufen und hat sein Gedächtnis verloren. Der Film erzählt die Geschichte, wie es dazu kam, dann relativ umständlich parallel in der Jetzt-Zeit und mit (umfassenderen) Flashbacks, wobei – wegen des Gedächtnisverlusts – ein Tagebuch (mit teilweise fehlenden Seiten) und der Love Interest Girl6 (Emilia Schüle), ebenfalls mit Gedächtnisproblemen versehen, helfen.

Ich habe die Buchvorlage nicht gelesen, aber vermutlich klappt die Sache mit dem Tagebuch da etwas besser. Ich werde hier nicht versuchen, die Geschichte auf die Art wiederzugeben, wie man sie stückchenweise im Film präsentiert bekommt, es sei nur zusammengefasst, dass straffällig gewordene Jugendliche (mit besonderen Fähigkeiten) hier die Möglichkeit bekommen, durch den Aufenthalt in einem sehr militaristisch wirkenden Internat (Uniformen, Nummern) wieder in die Gesellschaft integriert zu werden. Leider stellt sich dabei heraus (die Film-Intro deutet das ja schon an), dass bei dem innovativen Programm einiges schief geht. So starb der Vorgänger unseres Boy7 (bürgerlicher Name: Sam) durch einen Hirnschlag bzw. Kurzschluss, und wenn ich die wirre Geschichte richtig verstanden habe, durchbricht Sam die technologisch unterstützte Gehirnwäsche nur deshalb, weil er nach einer OP am Jochbein eine kleine Metallscheibe eingesetzt bekommen hat. Und das superteuer ausgerüstete »Ausbildungslager« muss dieses Detail wohl übersehen haben. Was bei weitem nicht die einzige Logiklücke im Drehbuch ist.

Die eigentliche Story (in den Flashback-Szenen) läuft ganz nach dem üblichen Schema diverser Jugendfilme: Neu auf der Schule / dem Internat, Zimmergenosse ist seltsam, aber vielleicht doch ein potentiell guter Freund, zwei unterschiedliche Mädel kommen ins Blickfeld, und das Abenteuer kann beginnen. Dabei biedert sich Regisseur Özgür Yildirm (dessen Debüt Chiko viel mehr erhoffen ließ) ganz bei dem vermeintlichen Zielpublikum an. Oder was man dafür hält. Aufdringliche Techno-Sauce, jede Menge hippe Typen mit Gesichtspiercings (nur Sam als Identifikationsfigur muss braver ausfallen), emotionale Verwirrung à la Twilight – und dann auch noch Dialoge in Jugendsprech: »Bist du fresh! Hier sind wir save!« Für die Kritiker erklärt man dann noch im Presseheft, dass Rollennamen wie Fredersen oder Lubota (Sams Nachname) aus Klassikern der deutschen Filmgeschichte übernommen wurden, und weil Gehirnwäsche schon bei Metropolis und Das Cabinet des Dr. Caligari angesagt war, trägt man im seltsamen Internat vermutlich auch Uniformen, die vorwiegend schwarz und grau sind: Eine Verneigung am Schwarzweiß-Film-Expressionismus … Nee, aber das schlucke ich so was von gar nicht!

Für mich war der ganze Film eine ziemliche Tortur. Krude zusammengeschusterte Versatzstücke mit lauter wirklich depperten Fehlern, die schon einem 15jährigen Realschüler auffallen sollten. Die einzigen positiven Elemente des Films waren für mich das völlig übertriebene, aber dabei unterhaltsame Spiel von Jens Harzer als »Isaak« und die Stelle, wo Boy7 Girl6 aus dem Tagebuch eine Liebesszene vorliest und sie dazwischenfunkt »Okay okay, stop mal! Können wir den Scheiß bitte überspringen?« In dem Moment sprach sie mir aus der Seele …

Demnächst in Cinemania 135 (Der F.A.N.T.A.-Test):

Codename U.N.C.L.E. (Guy Ritchie), Deathgasm (Jason Lei Howden), Fantastic Four (Josh Trank) und Rabid Dogs (Éric Hannezo).

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

134:

134: