| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

30. April 2014 | Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||||||

|

|

|

Muppets Most Wanted

(James Bobin)

USA 2014, Buch: James Bobin, Nicholas Stoller, Kamera: Don Burgess, Schnitt: James Thomas, Musik: Christophe Beck, Kostüme: Rahel Afiley, mit Ricky Gervais (Dominic Badguy), Tina Fey (Nadya), Ty Burrell (Jean Pierre Napoleon), Jemaine Clement, Ray Liotta, Danny Trejo (Gulag Prisoners), Christoph Waltz, Salma Hayek, Céline Dion, Lady Gaga, Tony Bennett (Themselves), Til Schweiger (German Cop), Frank Langella (Wedding Priest), Usher Raymond (Usher), Zach Galifianakis (Hobo Joe), Tom Hiddleston (Great Escapo), James McAvoy (Delivery Guy), Bridgit Mendler (Minnie), Chloe Grace Moretz, Stanley Tucci, Peter Serafinowicz, Debby Ryan und den Originalstimmen von Steve Whitmire (Kermit / Beaker / Statler / Rizzo / Newsman / Foo-Foo), Eric Jacobson (Miss Piggy / Fozzie Bear / Animal / Sam Eagle), Matt Vogel (Constantine / Sgt. Floyd Pepper / Camilla / Sweetums / Lew Zealand / Crazy Harry / Robin / 80s Robot), Dave Goelz (Gonzo / Dr. Bunsen Honeydew / Zoot / Beauregard / Waldorf), Bill Barretta (Swedish Chef / Rowlf / Dr. Teeth / Pepe the King Prawn / Bobo), David Rudman (Scooter / Janice / Bobby Benson / Wayne), Peter Linz (Walter), 112 Min., Kinostart: 1. Mai 2014

»We're doing a sequel and everybody knows it's never as good as the first one.« Auch eine Möglichkeit, der Erwartungsdruck zu verringern. Der Film beginnt tatsächlich mit dem Feuerwerk und »The End« des Vorgängers, aber schon die Tatsache, dass man sich nicht die Mühe machte, Jason Segel und Amy Adams zumindest für einen Kurzauftritt zu verpflichten, sondern sie von body doubles darstellen lässt, zeugt schon davon, dass man sich nicht mehr so viel Mühe macht wie beim Reboot der Muppets im Hause Disney. Zwar sind der selbe Regisseur und der selbe Co-Autor die Verantwortlichen, doch man vermisst ein wenig die Liebe und den anarchischen Impetus, ein paar Regeln zu brechen. Stattdessen herrscht Pflichtbewusstsein vor.

Hieß im Vorgänger Chris Cooper als Schurke »Tex Richman«, so bekommt diesmal Ricky Gervais den Namen »Dominic Badguy«, der Französisch ausgesprochen werden soll und dann irgendeine absurde positive Bedeutung hat.

Hin und wieder gibt es zwar immer wieder kleine Momente der Genialität wie die in Schwarzweiß gehaltene Szene, in der der schwedische Koch mit dem Sensenmann Schach spielt, eine Filmreferenz, die selbst für Kinder immerhin irgendwie witzig ist, bei Kenntnis des Werkes von Ingmar Bergman aber wirklich zum größten Brüller des Films wird.

Während bei The Muppets die im Trailer zur Perfektion geführte Genreeinteilung als Romantic Comedy eine wirkliche Innovation darstellte, ist die Einführung eines Kermit sehr ähnlich sehenden Superschurken namens Constantine weniger originell und nur Teile der Passagen in einem russischen Gulag wirken auf den Betrachter wie mehr als nur ein lustloses Bemühen, zumindest eine rudimentäre Handlung aufzubauen. Es hätte mehr als nur ein paar Klischees über ein früheres Ostberlin gebraucht, um den Film als Parodie eines Polit-Thrillers aus dem kalten Krieg zu situieren, aus Sicht deutscher Kinogänger sind aber zumindest die Einblicke in die Kuriositäten einer blödsinnigen Sprache ganz amüsant. So ist die Entsprechung von »evil frog« in der deutschen Sprache »evillen froggen«, und ein Meilenstein der Berliner Kulturszene ist durch das Schild »Nationale Schatz Museum« (im Film alles in Großbuchstaben) kenntlich gemacht. Und Ostberlin erkennt man unter anderem an den verlassenen Kanälen, der Armut und dem vorherrschenden Nebel. Nur ein von Til Schweiger gespielter Polizist ist noch erschreckender.

Wenn dann auch noch Ty Burrell als schwacher Abklatsch von Inspector Clouseau auftaucht, und einzig Tina Fey mit fettem russischen Akzent wenigstens mal für einen gelungenen neuen Song sorgt, zeigt sich, dass das spaßige Bild eines verarmten Nachkriegsdeutschland auch symptomatisch für den Film ist, der in Sachen Gagdichte oft auch eher an Gefängniskost erinnert. Da muss man manchmal ziemlich lange warten, bis dann wieder ein seltener Moment der Inspiration aufflackert wie beim Ausbruchstunnel aus dem Gulag, der hinter einem Poster versteckt ist. Nicht von Rita Hayworth, wie im literarischen und filmischen Vorbild, sondern natürlich von Miss Piggy.

Diese kleinen Highlights heben den Film über das bloße Mittelmaß hinaus, wenn etwa in einer altmodischen Montagen vor Zeitungsschlagzeilen zur Dokumentation der fortschreitenden Handlung zwischendurch eine Zeitung in großen Lettern zeigt »Slow newsweek – Muppets dominate headlines«, dann ist das die Erinnerung daran, wie großartig der Film hätte werden können, wenn diese parodistische Subversion einfach öfter durchscheinen würde. Doch spätestens, wenn die mitunter beeindruckende Aneinanderreihung von cameo appearances sich in einer rekapitulierenden Szene mit an Gefängniswände geklebte Gaststars vor allem durch erstaunlich schlechte Effekte hervortut, steht fest, dass der Film noch hinter geringen Erwartungen zurückbleibt. Was umso mehr weh tut, weil oft nur ein klein wenig mehr ehrlicher Enthusiasmus (wie im Vorgänger) einen Riesenunterschied gebracht hätte. Ein bisschen wie Harry Potter 6 (der Film): Man weiß schon, dass der Streifen die Kohle einspielen wird, warum sich also verausgaben? Die Marketinganstrengungen im Umfeld des Films (mit dem Trabbi in Berlin, Piggy im eigens angefertigten Dirndl) zeugen von mehr Hingabe als große Strecken des eigentlichen Produkts. »Hauptsache, die Franchise bleibt bestehen«, leider seit einiger Zeit so etwas wie ein Firmenmotto bei Disney.

|

Irre sind männlich

(Anno Saul)

Deutschland 2014, Buch: Ilja Haller, Philip Voges, Kamera: Carl-Friedrich Koschnick, Schnitt: Marco Pav D'Auria, Charles Ladmiral, Musik: Peter Horn, Andrej Melita, mit Fahri Yardim (Daniel Lukas), Milan Peschel (Thomas Vierzig), Peri Baumeister (Bernadette Klimt), Marie Bäumer (Sylvie), Josefine Preuß (Mia), Herbert Knaup (Georg Trautmann), Tom Beck (Carsten Diekmann), Gitta Schweighöfer (Gabrielle Lukas), Arnd Schimkat (Uwe), Jörg Moukaddam (Bernd), Carolin Kebekus (Birgit), Helene Grass (Anke), Matthias Schweighöfer (Partygast), Daniel Aminati, Sky du Mont (Themselves), 93 Min., Kinostart: 24. April 2014

Irre sind männlich wirkt thematisch wie eine Mischung aus Wedding Crashers und Schlussmacher, mit dem entscheidenden Unterschied, dass hier ausgerechnet Milan Peschel die Rolle des routinierten Aufreißertypen à la Barney Stimpson bekommt (»promiskuitiver Narzisst mit Bindungsproblemen«), während Fahri Yardim sich eher ins Muster des romantischen Losers Ted Mosby drücken lässt. Um gleich auch noch das Rollenschema abzuhandeln. Peschel als Thomas Vierzig (der Nachname ist Programm) kommt auf die Idee, bei Gruppentherapien instabile Frauen aufzureißen, und Hauptfigur Daniel (Yardim) macht dabei nur mit, weil er seine aktuelle Traumfrau (Peri Baumeister als halbprominente Schauspielerin »Bernadette Klimt«) aus den Augen verloren hat bzw. sie bei einer dieser Therapien ausgerechnet mit ihrem festen Freund auftaucht. Ganz wie in Wedding Crashers ziehen die beiden »Therapie-Crasher« in einer ausgedehnten Montagesequenz ihre Masche durch, ehe man bei der berühmten »Seth-Jenkins-Therapie« mit Herbert Knaup als Therapeut Trautmann landet, und nicht nur Daniel mit seiner Angebeteten Bernadette (nebst launigem Freund und Manager) landet, sondern auch Thomas auf jene ganz ähnlich arbeitende Sylvie (Marie Bäumer) trifft, die dummerweise über seinen richtigen Namen usw. Bescheid weiß, und ihn erpresst, was sich recht schnell als fehlgeleitete Ausdrucksform ihrer uneingestandenen Liebe offenbart. Wie die Pärchen beim Happy-End verteilt werden sollen, weiß man also recht schnell, es müssen nur die üblichen Höhen und Tiefen durchlitten werden.

Da Anno Paul in Filmen wie Kebab Connection oder Wo ist Fred? sein Comedy-Talent bereits unter Beweis stellte, gibt es in diesem Film nicht nur den in Deutschland unter kommerziellen Artenschutz gestellten »romantischen« Haudrauf-Humor à la Schweig(höf)er, sondern immerhin auch ein paar gelungene Ansätze. Ähnlich wie die »Behindis« in Wo ist Fred? sind auch die Beziehungskrüppel bei den Gruppentherapien teilweise großartig gecastet, und einige der Therapiesitzungen mit »Familienaufstellung« und Rollenspiel sind weitaus gelungener als die Szenen, die die Hauptdarsteller ohne Unterstützung absolvieren müssen. Doch leider wird in diesem Film auch viel »pflichtgevögelt« und »kürgeballert«, es gibt eindeutig zu viele Montagesequenzen, die sich fast nur in Betten abspielen, und der bei Owen Wilson und Vince Vaughn noch halbwegs funktionierende Versuchsaufbau wirkt hier von Beginn an wenig überzeugend und nur nachgeäfft, die Ähnlichkeiten zur traurigen deutschen Standard-Komödie nach Schema Schweiger sind oft nicht zu übersehen, etwa, wenn Matthias Schweighöfer einen überflüssigen Gastauftritt hat oder die Schauspielerin »Bernadette« ausgerechnet auf der Premiere von Fünf Freunde 3 auf Pro7-Reporter wie Daniel Aminati trifft. Pseudokulturelle Inzucht mit immer wieder den selben Gesichtern, und man ist schon froh, wenn nicht alle zehn Minuten ein Bahlsen Pick-Up oder Red Bull eingeworfen wird (es tut mir leid, aber Schlussmacher war zwar nicht traumatischer als der Til-Schweiger-Mist, den ich so über die Jahre über mich habe ergehen lassen, aber ich habe davon leider einiges – auch durch Werbeunterstützung auf Pro 7 – noch recht präsent).

Aber leider ist es nie ein gutes Zeichen für einen Film, wenn man seine positiven Punkte vor allem dadurch herausarbeiten kann, dass andere, ähnliche Filme (Til und Matthias und ihr Schema) noch misslungener sind. Ich muss an dieser Stelle immer an den uralten Witz aus einem Werner-Comic denken, der per Allegorie seinen Ratschlag zur Bundestagswahl wie folgt formuliert: »Stellt euch vor, ihr hättet drei Haufen Scheiße. [Kurze Pause, damit die Pointe besser sitzt.] Welchen davon würdet ihr essen?« Am 24. April spiegelt sich diese Situation tatsächlich an den deutschen Kinokassen, und ich kann nur eindringlich raten, in manchen Situationen einfach mal lieber nicht ins Kino zu gehen.

Stellt euch vor, es ist Volksverdummung. Und keiner geht hin.

|

Ai Weiwei

The Fake Case

(Andreas Johnsen)

Dänemark 2013, Kamera: Andreas Johnsen, Schnitt: Adam Nielsen, mit Ai Weiwei, 86 Min., Kinostart: 8. Mai 2014

In der Filmbranche gibt es oft Duelle zwischen zwei Produktionen, die fast zeitgleich in Angriff genommen wurden und an der Kinokasse entsprechend in direkter Konkurrenz stehen, wobei oft der Film, der es zuerst in die Kinos schaffte, einen deutlichen Vorteil hat. Beispiele dafür wären Dangerous Liasons (1988) und Valmont (1989), die beiden Christopher-Columbus-Filme im Jubiläumsjahr 1992, Dante's Peak und Volcano (beide 1997), Deep Impact und Armageddon (beide 1998), Mission to Mars und Red Planet (beide 2000) oder jüngst Olympus has fallen und White House Down (beide 2013).

Dass so etwas auch im Dokumentarbereich passieren kann, wird schon dadurch unterstützt, dass man hier ja gerne auf der Suche nach besonderen »Themen« ist, für die man ein Publikum oder zumindest Sponsoren oder Fördergeldverwalter begeistern kann. Andreas Johnsens Ai Weiwei The Fake Case ist offensichtlich fast zeitgleich mit Ai Weiwei Never Sorry entstanden, man lauert quasi darauf, dass die beiden Filmcrew mal vor laufender Kamera miteinander kollidieren. Doch da der porträtierte Künstler Ai Weiwei sich seiner Medienpräsenz durchaus bewusst ist, hat er da offenbar eine ziemlich strikte Trennung durchgesetzt, denn die bei Never Sorry sehr im Mittelpunkt stehenden Werke in der Londoner Tate Gallery und in München sind in The Fake Case nur mal am Rande zu sehen (sehr schön ein großformatiges Bild im Querformat in Ais Büro, das die Münchner Häuserfront mit den über 5000 bunten Tornistern hinter Bäumen voller Frühlingsblüten zeigt, die die politische Aussage zwar torpedieren, aber durchaus hübsch anzusehen sind). Stattdessen geht es in The Fake Case vor allem um den Rechtstreit zwischen der chinesischen Regierung und Ai, der mit einem Rechtsempfinden nur wenig zu tun hat und vor allem von Willkürherrschaft, Zensur und Unterdrückung zeugt.

Der Künstler fasst das mal gut zusammen:

»It's a fake case. It's a fake case about a fake company. But the

Fake Company is a real company and the fake case is a real case.

But it's a fake, it's fabricated.«

Unverzichtbares Hintergrundwissen besteht hierbei in dem Detail, dass Ai seine Firma tatsächlich auf den Namen »Fake Company« getauft hat.

Hiermit ist der wichtigste Punkt dieses Films bereits zusammengefasst. Wenn man durch Ai Weiwei Never Sorry (oder eigenes Interesse an dem Fall) bereits einige Informationen gesammelt hat, kann der »neue« Film weder die Erkenntnisse steigern noch durch seine filmische Qualität überzeugen. Der spätere Kinostart brachte nur den Vorteil, dass aktuell eine stärkere Bekanntheit des Künstlers entstanden ist, unter anderem auch durch die aktuelle Berliner Ausstellung.

Natürlich ist es immer noch ein Affront, wie die chinesische Regierung quasi ein staatliches Kidnapping praktiziert und Vorwürfe von Steuerhinterziehung fabriziert, nur um den Künstler dann über einen längeren Zeitraum zu verhören. Weiwei fasst das wie folgt zusammen: »I always tell them: I have no secrets, you have secrets«. Doch der bereits aus dem anderen Film bekannte Einsatz von versteckten Kameras oder Ais gezielte Provokation, während er sich gleichzeitig Mühe gibt die neuen »Regeln« seiner Aufpasser einzuhalten, erzeugen hier nicht die Zuschauerempathie oder auch nur ein gesteigertes Interesse.

Während The Fake Case sich manchmal in Kleinigkeiten verrennt (der Blick aus der US-Botschaft, »Film mich doch beim Duschen!«, der Aschenbecher der chinesischen Stasi) und zur politischen Geschichte wenig beitragen kann, versäumt der Film es auch, die Erstellung der beiden »neuen« Kunstwerke (offenbar wurden die Werke unter den Dokumentarteams »aufgeteilt«) so zu repräsentieren, dass die innewohnende Aussage deutlicher hervorsticht. Das Happening mit den Papierflugzeugen aus Geldscheinen ist im Grunde ja nur ein Remake von Ais früheren Arbeiten, wo er noch historische Vasen zerschlug. Und die teilweise unscharfen Bilder der Miniatur-Verdeutlichung seiner wichtigsten Tätigkeiten während der Inhaftierung (vernehmen lassen, schlafen, duschen, essen, scheißen und eine noch, die vermutlich gemeinsam das Akronym S.A.C.R.E.D. ergeben (habe ebenso versäumt, dies genau zu recherchieren, wie der Film es einem nicht erklären wollte) können das Interesse auch nicht lang wachhalten.

Fazit: ein Ai-Weiwei-Film reicht dicke.

|

Die Schadenfreundinnen

(Nick Cassavetes)

Originaltitel: The Other Woman, USA 2014, Buch: Melissa Stack, Kamera: Robert Fraisse, Schnitt: Jim Flynn, Alan Heim, Musik: Aaron Zigman, mit Cameron Diaz (Carly Whitten), Leslie Mann (Kate King), Nikolaj Coster-Waldau (Mark King), Don Johnson (Frank), Kate Upton (Amber), Taylor Kinney (Phil), Nicki Minaj (Lydia), Kenneth Maharaj (Busboy), Alyshia Ochse (Cece), Victor Cruz (Fernando), Virginia Cassavetes, Nancy De Mayo, Nina Barry (Legal Secretaries), 109 Min., Kinostart: 1. Mai 2014

Das Filmbusiness dreht sich heutzutage oft um Superlative und Rekorde, man unterstellt dem Publikum (leider oft zu Recht), es wolle Dinge sehen, die es so noch nie zuvor zu sehen gab. Und in dieser Kategorie hat auch The Other Woman etwas zu bieten. Vermutlich gab es schon zuvor mal einen Film, in dem man zusehen konnte, wie eine Dänische Dogge (oder ein vergleichbar großer Hund) seinen Darm entleerte, doch hier setzt man dieses hehre Ziel der kulturbeflissenen Filmkunst mit innovativer Technologie um. Ein Realfilm mit CGI-Hundescheiße, wieder kann ein Punkt in der Filmgeschichte abgehakt werden.

Nach diesem etwas unsanften Einstieg (splotch!) in einen Film, dessen Macher offenbar denken, sie hätten sich von den Farrelly-Brüdern inspirieren lassen, in dem man möglichst viele Körperausscheidungen in die Handlung einbaut, will ich aber auch kurz erwähnen, dass die Hauptdarstellerinnen Cameron Diaz und Leslie Mann sich immerhin redlich bemühen, durch Spielfreude und Comedy-Timing noch etwas zu retten.

Die Geschichte ist schnell erzählt: Eine Ehefrau (Mann) und eine Geliebte (Diaz) entdecken, dass sie vom selben Mann (Schönling Nikolaj Coster-Waldau) betrogen werden, werden nach gewissen Anlaufschwierigkeiten zu Freundinnen, die sich rächen wollen – und dann kommt sogar noch eine dritte Frau (Bademodenmodell Kate Upton mit Russ-Meyer-würdigem Zeitlupen-Einstieg) dazu.

Einer der interessantesten Punkte des Films ist der Einsatz seiner drei Hauptdarstellerinnen. Cameron Diaz darf als romantische Heldin auftreten, bekommt auch mal ein sexy Klempnerinnen-Outfit und darf als Nebenhandlung bereits mit ihrem vermeintlichen Traummann anbändeln, während die halb so junge Kate Upton als dummes Blondchen zwar den Jugend- und Brustweiten-Vorteil geltend macht, aber auch in Liebesdingen eher ein weniger erstrebenswertes Happy-End zugeschustert bekommt. Und Leslie Mann bekommt größtenteils die Szenen, wo sie sich zum Horst machen kann, während Cameron Diaz (fast) immer eine gewisse Würde behält. Aus dieser Sicht passt auch der Originaltitel, der sich meines Erachtens vor allem auf Diaz als »die Geliebte« bezieht, auch besser als das reichlich bemühte deutsche Wortspiel »Schadenfreundinnen«, das aber mal wieder dem (vor allem weiblichen) Zielpublikum signalisieren soll, dass dies der richtige Film für einen amüsanten »Mädelsabend« (als deutscher Titel bereits vergeben) sein könnte. So wie bei Romantic Comedies in den deutschen Titeln immer »Braut«, »verlieben« oder »Heirat« vorkommen müssen. Immerhin gebe ich zu, dass man Die Schadenfreundinnen anhand des Titel zumindest auch noch in zehn Jahren dem entsprechenden Film zuordnen kann, was mir bei Titeln wie »Liebe auf Umwegen« oder »Verliebt in die Braut« mitunter eher schwer fällt.

Doch zurück zur Beschmutzung des schönen Namen Cassavetes. Wer Leslie Mann oder Cameron Diaz liebt, wird diesen Film durchhalten, die beiden haben immerhin ein paar nette Dialoge (»You had sex with my husband 50 times? Don't you have a job? Or a hobby?«) und dürfen Körper-Komik, Grimassen und ähnliche Talente demonstrieren. Leider ist die zunächst unfreiwillige Freundschaft der beiden, ein Kernpunkt des Film, in ihrer Anbahnung nicht wirklich überzeugend, und spätestens, wenn sie sich gegen Ende des Films darum streiten, wer für die gemeinsamen Rachepläne das »Opfer« auf sich nehmen darf, noch mal mit dem verlogenen aber gutaussehenden Schürzenjäger ins Bett zu steigen, verrät sich der Film für eine nicht besonders gelungene Pointe quasi selbst, und wird es auch anspruchslosen ZuschauerInnen schwer machen, sich nicht über diese oder manche andere Szene (»women want to get slapped«) zu ärgern.

Und nur als Trinkspiel, welche Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen alle ins Drehbuch eingearbeitet werden konnten, reicht der Film einfach nicht. Vielleicht muss man heutzutage als Kinogänger die stoische Restwürde eines im Film vorkommenden Chauffeurs aufweisen, der auf den Hinweis »This is a bag full of vomit!« trocken kundtut »It's not my first.«

|

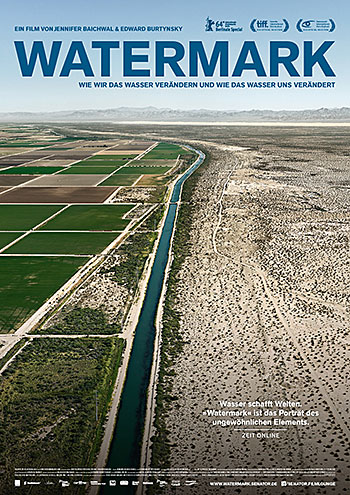

Watermark

(Jennifer Baichwal,

Edward Burtynsky)

Kanada 2013, Buch: Jennifer Baichwal, Kamera: Nicholas de Pencier, Schnitt: Roland Schlimme, Musik: Martin Tielli, Roland Schlimme, mit Edward Burtynsky, Polly Hankins, Inocencia Gonzalez Sainz, Rafikul Islam Sarkar, Oscar Dennis, Lin Jianqing, , J.P. Steffensen, Dorthe Dahl-Jensen, Zhou Shaowu, Zhengiliang Lou, Bai Yunfai, Sri Madhavadharyai Maharaj, Gerhard Steidl, Marcus Schubert, 92 Min., Kinostart: 15. Mai 2014

Watermark überwältigt einen schon in der ersten Einstellung mit beeindruckenden Bildern, und die Visuals bleiben das positivste Merkmal des Films. Dies liegt zum einen an der treibenden Kraft des Films, dem Fotografen (und Co-Regisseur) Edward Burtynsky, und seinem Kameramann Nicholas, der nicht nur die kolossalen Aufnahmen und Ideen Burtynskys übernimmt, sondern etwa durch den Einsatz von ferngesteuerten Kamera-Drohnen oder Zeitrafferpassagen auch in das Medium Film überträgt. Dies ergibt einige wirklich faszinierende Passagen des Films, wie eine lange Kamerafahrt durch ein Flusstal oder Ausflüge über die Baustellen zukünftiger Staudämme, die eher an die Visionen von Science-Fiction-Filmen erinnern als an tatsächliche menschliche Errungenschaften.

Das Thema des Films, im Titel schon evident, ist das Wasser, abermals eine »treibende Kraft«, die Quelle allen Lebens, der Hauptbestandteil des menschlichen Körpers wie der Oberfläche unseres Planeten. Über Jahre hinweg hat Burtynsky versucht, den Kampf zwischen der Urgewalt des nassen Elements und den Bemühungen des Menschen, diese Macht zu bezwingen, zu zähmen, in atemberaubende Bilder zu fassen.

Und der Film Watermark ist einerseits ein Nebenprodukt dieser Arbeit, andererseits aber auch eine etwas lustlose Werbemaßnahme dazu. Wie das Bonusmaterial auf einer DVD, nur dass einem der Film als eigenständiges Werk untergejubelt wird.

In zwanzig Stationen, im Presseheft als »Erzählstränge« glorifiziert, führt einen der Film durch zehn Länder, verteilt auf drei Kontinente: Asien, Europa (vertreten durch Dänemark und Göttingen), sowie Nordamerika. Oft sind die Bilder zunächst rätselhaft wie die Einstiegszene, die mit unmächtiger Kraft zeigt, wie erstaunlich braunes Wasser aus einem zunächst nicht offenbarten Ursprung herausbricht, imposant, begleitet von einer brachialen Tonspur. Früher oder später folgt dann eine Ortseinblendung, die mitunter auch etwas kryptisch ausfallen kann, wenn man nicht einige Semester Geographie studiert hat, und in manchen Fällen gibt es noch eine Wortmeldung eines Experten oder einer Anwohnerin, die zumindest ansatzweise das Gesehene in einen Kontext setzt.

Doch vieles wirkt dabei nur wie ein Appetithäppchen, ein Teaser, und vermutlich werden sich aufgrund des Films tatsächlich auch mache Kinogänger danach einen der Bildbände zulegen, in Erwartung dessen, dass dort einige der angerissenen Geheimnisse und Geschichten ausformuliert werden. Vielleicht bleibt dies aber auch aus, denn Burtynsky stützt sich vor allem auf die Macht der Bilder, während die Bemühungen seiner Co-Regisseurin Jennifer Baichwal, die auch den »Drehbuch«-Credit erhielt, innerhalb des Films eine Dramaturgie oder einen »roten Faden« einzuarbeiten, eigentlich kläglich scheitern.

Auf der Jagd nach Abwechslung springt der Film bevorzugt zwischen seinen beiden Lieblingskontinenten hin und her, selten gibt es zwischen den unterschiedlichen Stationen einen Zusammenhang, und spätestens, wenn wir Burtynsky in seinem Studio sehen (bei der Computerbearbeitung der Bilder) oder in der deutschen Druckerei (ein Vorgang, der auch irgendwie etwas mit Wasser zu tun hat), wo sein neuester Bildband gerade »entsteht«, hat das mit dem eigentlichen Thema des Films – how does water shape us and how do we shape water – nicht mehr viel zu tun. Zwischendurch sieht man auch mal Touristen, die an einem Nordamerikanischen Meeresstrand Rad schlagen oder – eher mittelprächtige – Aufnahmen von Surfern, und das meiste ist auch irgendwie hübsch anzusehen, aber die eigentlichen Geschichten dahinter bleiben nur angerissen, selbst die Interviews wirken manchmal so, als hätte man sich einen x-beliebigen Anwohner geschnappt und der oder die versucht dann die unbändige Kraft des Wassers (oder manchmal auch das Fehlen davon, weil der Mensch bei seiner Domestizierung mal wieder einen Fehler gemacht hat) in hochtrabende Worte zu kleiden, was mitunter schon etwas peinlich wird, wenn gigantische Wassermengen, Zeiträume oder Prozentsätze (der menschliche Körper besteht zu blablabla...) bemessen werden.

Dass der Film nur eine Propaganda-Maßnahme ist, die so tut, als hätte sie Aussagen zu machen und dass man dabei teilweise wirklich mit nie gesehenen Bildern angeben kann – diese Zwiespältigkeit stellt ein großes Ärgernis dar, vor allem, wenn der Film mal wieder seine eigene Hilflosigkeit demonstriert. Eine Szene, die für mich stellvertretend für den ganzen Schmarrn hervorsticht, soll noch kurz beschrieben werden. In der Nähe des Staudamms Xiluodu in China (das Presseheft liefert teilweise detailliert bis akribisch die Informationen, die einem der Film vorenthält) wird mit Zeitrafferaufnahmen gezeigt, wie ein Tal geflutet wird. Das Wasser steigt stetig, manchmal muss zwischendurch der Kamerastandort geändert werden, weil das Stativ längst kläglich ersoffen wurde. Eine für den Film typische Passage, die seine nicht immer fruchtenden Überwältigungsstrategien zeigt. Und dann, reichlich unerwartet, sieht man plötzlich in extremer Großaufnahme einen Weberknecht, also ein reichlich unbedeutendes Spinnentier, wie er oder sie auf einem treibenden Stück Holz oder dergleichen, abgeschnitten vom Land, bald hierhin bald dorthin hin- und herirrt. So als wolle uns dieses Bild die Tragik des menschlichen Eingriffs in die Natur vorführen, ein unschuldiges Opfer der Gedankenlosigkeit.

Das im Nachhinein Beiendruckendste an diesem Film ist, wie sehr er meinen unbändigen Hass hervorrufen und bündeln konnte. Nicht etwa auf geldgeile Deppen, die ganze Landstriche verwüsten oder Menschen ausnutzen, vergiften oder verjagen bis verbrennen – sondern einfach auf diesen unglaublich saublöden Mistfilm. Der aber dennoch einige unvergessliche Bilder bietet. Was aber sein gründliches Versagen, sein fehlendes Gerüst nur noch trauriger erscheinen lässt.

© SquareOne/Universum * Platz 2: Irre sind männlich; Platz 3, und damit zumindest im direkten Vergleich fast noch am erträglichsten: Miss Sixty. Anfänglich dachte ich bei That Awkward Moment noch, dass der Film wie eine miese deutsche Komödie sei, und nur die englischsprachigen Dialoge (und Imogen Poots) das Ganze noch retten könnten, aber dieser Eindruck hielt sich nicht sehr lange. |

Für immer Single?

(Tom Gormican)

Originaltitel: That Awkward Moment, USA 2014, Buch: Tom Gormican, Kamera: Brandon Trost, Schnitt: Shawn Paper, Greg Tillman, Musik: David Thorn, mit Zac Efron (Jason), Miles Teller (Daniel), Michael B. Jordan (Mikey), Imogen Poots (Ellie), Mackenzie Davis (Chelsea), Jessica Lucas (Vera), Addison Timlin (Alana), Josh Pais (Fred), Evelina Turen (Sophie), Tina Benko (Ellie's Mom), Joseph Adams (Ellie's Dad), Lola Glaudini (Sharon), Karen Ludwig (Mrs. Rose), Raul casso (Diego), John Rothman (Chelsea's Dad), Barbara Garrick (Chelsea's Mom), Kate Simses (Glasses), Tom Gormican (Waiter), Reif Larson (Famous Author), Emily Meade (Christy), 94 Min., Kinostart: 24. April 2014

Den schwer umkämpften Titel der misslungensten Komödie mit Kinostart 24.4.14 erringt That Awkward Moment.* Schon der Titel umschreibt den Film erschreckend gut (es ist nur ein sehr langer Moment), die deutsche Entsprechung »Für immer Single?« betont aber besser die vollkommene Sinnentleertheit des Werkes. Wie ein Brandzeichen aus den Buchstaben W, T und F.

Schönling Zac Efron und zwei Co-Stars schließen einen Idiotenpakt, fortan Single bleiben zu wollen (weil einer von ihnen gerade eine Trennung hinter sich hat), und belügen einander und potentielle Traumfrauen deshalb für den Rest des Films (innovative Variation: einmal lügt auch sie, nicht er). Der titelgebende »peinliche Moment« des Films wird langatmig erklärt: Ein mit »So...« begonnenes Gespräch, dass den Status einer Beziehung definieren will, und für unreife Menschen das Warnzeichen für eine sofortige Flucht darstellt. Blah blah di blah.

Immerhin hat der Film auch ein paar wenige »awkward moments« (Vorstellung bei ihren Eltern!), die die Wartezeit geringfügig verkürzen, bis der Film dann endlich wieder zur anfänglichen Rahmenhandlung zurückkehrt, wo Zac Efron um 2 Uhr 18 nachts (mitten im Februar) sich den »Hintern abfriert« und das ab Minute zwei vorhersehbare Happy-End dem Streifen endlich den Gnadenschuss versetzt. Wenn man dieses Datum im Auge behält, weiß man zumindest, wann es endlich vorbei ist, aber das Schlimmste am Film ist, dass er keine wirkliche Aussage, keine interessante Geschichte und nicht einmal viele Gags oder romantische Momente hat. Um mitzukriegen, dass Zac Efron hier einen Vollidioten spielt, bedurfte es nicht wirklich des Todes einer Filmfigur, bei deren Beerdigung er dann fehlt (»If I do set a foot at this funeral, it means we're dating.«). Unglaublich, aber wahr: Dies ist bereits der große Konflikt dieses Films, der Kernpunkt der kaum existenten Handlung.

Von den drei männlichen Hauptfiguren und ihren Beziehungsproblemen ist die Geschichte um Daniel (Miles Teller) noch die ansatzweise interessanteste, und selbst die könnte man ohne Probleme in 8-10 Minuten erzählen – und selbst diese 8-10 Minuten würde man schon als Verschwendung von Lebenszeit einstufen. Der Film geht jedoch erbarmungslose 94 Minuten, und weil ich nicht so ein Folterknecht bin wie die Filmemacher, halte ich meine Rezension diesmal mal uncharakteristisch kurz.

Angélique (Ariel Zeïtoun), Einmal Hans mit scharfer Soße (Buket Alakus), Liebe im Gepäck (David E. Talbert), Words and Pictures (Fred Schepisi).

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

114:

114: