| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

|

7. April 2018 |

Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||

|

|

|

|

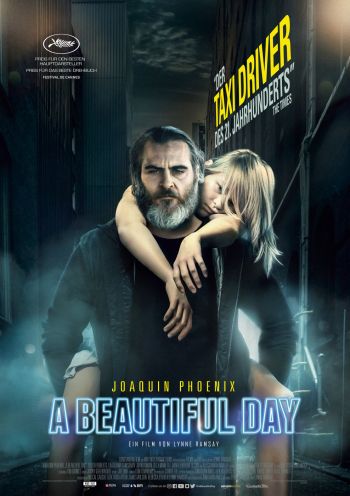

A Beautiful Day

(Lynne Ramsay)

Originaltitel: You were never really there, United Kingdom 2017, Buch: Lynne Ramsay, Kamera: Thomas Townend, Schnitt: Joe Bini, Musik: Jonny Greenwood, Kostüme: Malgosia Turzanska, Szenenbild: Tim Grimes, mit Joaquin Phoenix (Joe), Ekaterina Samsonov (Nina), Judith Roberts (Joes Mutter), John Doman (John McCleary), Alex Manette (Senator Votto), Alessandro Nivola (Senator Williams), Frank Pando (Angel), Vinicius Damasceno (Moises), 90 Min., Kinostart: 26. April 2018

Den reichlich abgefeierten Film We have to talk about Kevin der Britin Lynne Ramsay habe ich bisher noch nicht gesehen, aber die Verzückung angesichts ihres neuen Films You were never really there scheint kaum geringer in den internationalen Postillen. Letztes Jahr in Cannes räumte die Regisseurin dafür den Preis für das beste Drehbuch ab, und Hauptdarsteller Joaquin Phoenix wurde ebenfalls ausgezeichnet.

Ich kann die große Begeisterung nur im Ansatz nachempfinden, nicht selbst verspüren. Sogar aufs Plakat geschafft hat es der Spruch der Times, beim Film handle es sich um den »Taxi Driver des 21. Jahrhunderts«. Jetzt mal abgesehen von meinen üblichen Einschränkungen, dass es etwas früh ist, 2017 solche Superlative rauszuschießen (ein früher Stummfilm wie Das Cabinet des Dr. Caligari wird ja mit angemessenem Abstand auch nicht als der prägende Meilenstein der Filmgeschichte bis 2000 deklariert), sind auch die Parallelen zum vermutlich bekanntesten Film von Martin Scorsese (damals, als er noch eine unumstrittene Kraft der Branche war) etwas oberflächlich und auf die Handlung beschränkt. Wie Travis Bickle (Robert De Niro) wohnt auch Joe (Joaquin Phoenix) in New York, ist Kriegsveteran und traumatisiert (wenn auch nicht unbedingt aus dem Krieg) und versucht im Film ein kaum geschlechtsreifes Mädchen (hier Ekaterina Samsonov) aus einem schwerbewachten Sündenpfuhl zu retten.

Die kleine Nina ist aber keine für ihr Alter schon ziemlich abgebrühte Prostituierte wie einst Jodie Foster in Taxi Driver, sondern die verschleppte Tochter eines Politikers, die Joe als Auftrag retten soll, wie er es zu seiner wiederholten Mission gemacht hat.

Was den Film ausmacht, ist seine fragmentierte Erzählweise. Als Zuschauer muss man sich die Handlung aus lauter kleinen Facetten zusammensetzen, wobei neben der brutalen Kriminalgeschichte Joes Kindheitstrauma und die liebevolle Beziehung zu seiner altersschwachen Mutter (Judith Roberts) eine große Rolle spielen. In gewisser Hinsicht gleicht Joe vielleicht auch dem ähnlich introvertierten Travis, wird aber im Film weniger als verstörter, aber gemeingefährlicher Sonderling dargestellt (man erinnere sich an Travis' Date mit Cybill Shepard oder seinen Attentatsversuch auf Pallantine), sondern wie ein Actionstar √† la Jason Statham mit psychischen Problemen, die der Film für meine Belange ein wenig zu peripher anreißt.

Man kann sich zwar die Geschichte im Nachhinein zusammenreimen und findet auch in Joes Psyche den Grund dafür, warum das Verhältnis zu seinem Vater (so die landläufige Interpretation) bzw. sogar die ganze Figur des Vaters (als stünde von vornherein fest, dass der eine große Rolle gespielt haben muss) elliptisch ausgespart wird, aber ich war nach dem Film keineswegs überzeugt von dem Film, dafür aber sehr interessiert an der Romanvorlage von Jonathan Ames, der mir weniger von seiner Comic The Alcoholic (mit Dean Haspiel) als von seiner Fernsehserie Bored to Death ein Begriff war. Mich hätte schon sehr interessiert, wie sich die Geschichte dort entwickelte oder ob meine vage Annahme, dass der Titel »You were never really there« sich auf den Vater bezieht, irgendeine greifbare Basis haben könne. Da man aber für den etwa 120 Seiten langen Kurzroman einen unangemessenen Preis verlangte, fiel das genaue Quellenstudium leider aus.

Der Film ist für mich auf eine irgendwie unangenehme Weise sehr ästhetisiert (klar, dass gab es bei Taxi Driver auch, aber das war visionär, während es hier nur großkotzig wirkt) und die Krimi- und Actionstory, die bei Taxi Driver wie ein ironisiertes Zugeständnis an den Markt wirkte, ist hier quasi der Dreh- und Angelpunkt, der gleichzeitig auch das moralische Urteil des Film fällt.

Die Schlussszene im Diner hat mir am besten gefallen, aber die ganze rachsüchtige Todschießerei zuvor war für mich eine kaum veränderte Genrekost, die nur durch den Umstand, dass man solche Bilder nicht von einer Regisseurin erwartet, keineswegs an mehrwert gewann. Vielleicht ist das aber auch ein persönliches Problem. Kathryn Bigelow, die filmgeschichtlich einzige Frau, die je einen Regieoscar gewann, ist ja auch so eine taffe Actionregisseurin - und ich habe bisher noch keinen Film von ihr gesehen, der mich wirklich mitnahm. Ob dumme Männeraction oder schlauere Frauenaction - aus dem Alter bin ich irgendwie raus. Und vermischt mit scheinbar politischem Kunstkino wird das ganze auch nicht wirklich besser. Dann finde ich es schon interessanter, wenn man sich auf die Bewegungsenergie des Genres richtig einlässt, beispielsweise wie in Baby Driver, der mich wenigstens filmisch überzeugte - wenn auch die eigentliche Geschichte ähnlich doof war.

Ich bin mal meine Bestenlisten der letzten Jahre durchgegangen, und die am besten plazierten Actionfilme, die ich als würdige Vertreter des Genres bezeichnen würde, waren zwei animierte Kinderfilme, Big Hero 6 aka Baymax (Platz 6 in 2015) und Solan og Ludvig - Herfra til Flåklypa (Platz 13 in 2016). Ich muss schon bis 2012 und Drive zurückgehen, um einen Actionfilm in Top-Position (in diesem Fall Platz 3) zu finden. Und ehrlich gesagt, habe ich meine Position zu diesem Film inzwischen auch ein wenig revidiert. Ohne schmissige Musik und grundsympathische Darsteller gebe ich mich mit Action kaum mehr ab (die ganzen Sci-Fi-, Horror- und Comic-Ableger schaue ich aus anderen Gründen, aber die schneiden auch eher mittelmäßig bei mir ab). Ich bin ja sogar fast stolz darauf, nie einen Fast-and-Furious-Film gesehen zu haben. Ich mag lieber Fast and Furry-ous (mit Wile E. Coyote und dem Roadrunner).

Aber Möchtegern-Filmkunst mit kräftigen Actionelementen erreicht irgendwelche »erogenen Zonen« bei bestimmten Kritikern. Mit 15 fand ich Blade Runner auch ganz toll, mit 50 hat mir Blade Runner 2049 eher den alten Film etwas kaputtgemacht. You were never really there ist kein schlechter Film, und auch durchaus ambitioniert, aber er findet bei mir nicht die richtigen Knöpfe. Sondern eher die falschen (einige inszenatorische Entscheidungen haben mich wirklich verärgert, nicht zuletzt die allzu simpel gestrickte Motivation für einen gewissen »Kunstgeschmack«).

Irgendwie macht es sich der Streifen als Actionfilm zu einfach (Stichwort Schwarzweiß-Zeichnung), um als tiefgründiges Psychogramm bestehen zu können.

|

Ghostland

(Pascal Laugier)

Originaltitel: Incident in a Ghostland, Frankreich / Kanada 2018, Buch: Pascal Laugier, Kamera: Danny Nowak, Schnitt: Dev Singh, Musik: Eric Chevallier, Kostüme: Brenda Shenher, mit Crystal Reed (Beth), Anastasia Phillips (Vera), Myléne Farmer (Pauline), Emilia Jones (Young Beth), Taylor Hickson (Young Vera), Rob Archer (Fat Man), Kevin Power (Candy Truck Woman), Angela Asher (Voice Candy Truck Woman), 91 Min., Kinostart: 5. April 2018

In den letzten Jahren hat sich der Horrorfilm teilweise zu dem Genre der Innovation gemausert. Es gibt einige junge Regisseure, die sich hier vor allem narrativ austoben und dabei über den langsam anwachsenden Erfolg zunehmend größere Projekte betreuen dürfen. Man könnte jetzt einige nur Experten vertraute junge Talente aufführen, aber man kann diesen Trend zusammen mit seinen Möglichkeiten auch zurückverfolgen und etwa Sam Raimi, Peter Jackson und James Gunn aufführen, die einst dreckige, billige kleine Horrorfilme drehten und heutzutage Projekte mit siebenstelligen Budgets betreuen. Die jungen hot shots von heute haben nur den Vorteil, dass sie sich nicht durch ein halbes Dutzend Filme und ein gutes Jahrzehnt von Filmerfahrung durchkämpfen müssen, sondern sie manchmal schon nach zwei vielversprechenden Erfolgen von den großen Studios angeworben werden. Sie müssen nur aufpassen, ihre kommerzielle Reifeprüfung dann nicht zu verpatzen, sonst kann es sein, dass sie ganz tief abstürzen.

Den vielgerühmten Martyrs von Pascal Laugier habe ich, und es hört sich an wie der Refrain eines zu oft gespielten Liedes, nie gesehen. Schlimmer noch, ich habe ihn nicht einmal wahrgenommen.

Incident in a Ghostland hätte mich gleich zu Beginn weitaus mehr faszinieren können, wenn ich Emilia Jones wiedererkannt hätte, die ich in What we did on our holiday ziemlich phänomenal fand. Vier Jahre älter, ohne Brille und mit einer anderen Haarfarbe (weil die von ihr gespielte »introvertierte« und bücherlesende Schwester natürlich dunkle Haare haben muss!) fiel mir bei Beth indes eher auf, dass die Charakterzeichnung à la Drehbuch etwas eigentümlich wirkte. Ihre Faszination für Horrorgeschichten (verbunden mit dem Wunschtraum, selbst Autorin zu werden), spielt zwar im Film eine große Rolle, aber dass sie ausgerechnet für H.P. Lovecraft brennen soll, wirkt schon etwas seltsam.

Der Film beschäftigt sich auch mit dem Lovecraft'schen Grauen kaum, erinnert eher an Stephen-King und Tobe Hooper, den Regisseur Laugier in einem Interview als »seinen Lovecraft« bezeichnet. Die aus Beth, Schwester Vera Taylor Hickson) und der Mutter Pauline (die französische Sängerin Myléne Farmer, deren deutlichen Akzent bei ihren Töchtern nicht einmal ansatzweise wiedererkennt) bestehende Kleinfamilie landet im Haus einer verstorbenen Tante, weit vom Schuss, mit einer etwas gruseligen Puppensammlung und schnell gefundenen Besonderheiten einer etwas verkommenen Version eines uramerikanischen Gutshaus, das schon für sich mit jedem Spukschloss mithalten kann (»Jesus Christ! It's Rob Zombie's house!«).

Ums Haus herum (bzw. bei der Hinfahrt) erblickt man immer wieder gefahrverheißendes à la Stephen King. Ein Junge wie direkt aus Children of the Corn, ein unheilvoller Eiswagen mit einem Clownsgesicht, das einem ebenfalls vertraut vorkommt. Der psychische Terror aus der Kindheit spielt eine größere Rolle. Irgendwo in der Nähe soll ein Killer zum fünften Mal zugeschlagen haben, die Opfer waren jeweils im Alter der Schwestern Beth und Vera (so Teenager zwischen 15 und 18, würde ich tippen). Die Atmosphäre wird schnell bis zum Anschlag hochgedreht, und viel früher als erwartet kommt es dann auch zu einer home invasion der brutal-grotesken Art.

Regisseur und Autor Laugier sieht in seinen Bösewichten Horror-Archetypen, einen Oger und eine Hexe. Aus meiner Sicht wirken die beiden eher wie ein degenerierter perverser Tölpel und sein langhaariger Bruder (ich glaube nicht, dass das Verwandtschaftsverhältnis ins Spiel kommt, aber die beiden wirken jedenfalls wie ein eingespieltes Paar), der offenbar irgendwie transgender-mäßig etwas verwirrt scheint. Jedenfalls auch Archetypen. Solche der Verurteile gegenüber von der Norm abweichenden Erscheinungsbildern. Die ich heutzutage derart dick aufgetragen schon ein wenig unzeitgemäß einschätzen würde.

Die zweite große Überraschung ist aber, dass die Familie (insbesondere die Mutter) trotz extrem brutalem Vorgehen der beiden starken Kerle irgendwie die Oberhand behalten, wenn auch mit Verlusten.

Und dann dreht die Geschichte einige Jahre nach vorne, die beiden Schwestern werden mit älteren Darstellerinnen neu besetzt. Beth ist mittlerweile eine erfolgreiche und prominente Horrorautorin nebst schmuckem Gatten, die gerade ihr »persönlichstes« Buch herausgebracht hat. Da kommt ein Anruf ihrer verstörten Schwester, sie solle zurück zum alten Haus kommen, und sie »nicht wieder im Stich lassen«. Wie sich die Geschichte jetzt weiterentwickelt, werde ich komplett außen vor lassen, nur so viel sei verraten, dass die »Geister« hier eher im übertragenen Sinn zu verstehen sind, weshalb die Verkürzung des Titels für den deutschen Verleihtitel mal wieder schlimmer Mumpitz ist.

Zum Film bleibt mir zu sagen, dass er hier und da wirklich gut durchdacht ist. Ich persönlich springe auf »Horrorpuppen« wie Chucky kaum an, die lassen mich ähnlich kalt wie Exorzismusgeschichten. Aber wie man hier auf eine eigentümliche Verhaltensweise des Ogers aufbaut, und aus etwas bedepperten einen wirklichen Terror herauskitzelt, ist schon bemerkenswert.

Was mich am Film aber (irgendwie widersinnigerweise) wirklich gestört hat, ist, dass man die wohl traditionellste Konvention dieses besonderen Subgenres (man kann nach der Filmsichtung eruieren, was ich meine) komplett fallen lässt, was in diesem Fall für mich eine schwere dramaturgische Schwäche darstellt, die den ganzen Film leiden lässt.

Nichtsdestotrotz ist auch dieser Film auf seine Art innovativ, clever und für die weitere Karriere des Regisseurs durchaus vielversprechend.

|

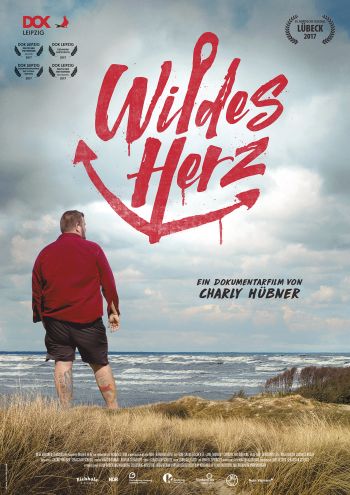

Wildes Herz

(Charly Hübner

& Sebastian Schultz)

Buch: Charly Hübner, Sebastian Schultz, Kamera: Martin Farkas, Roman Schauerte, Schnitt: Sebastian Schultz, Musik: Jörg Gollasch, mit Jan »Monchi« Gorkow, Kai Irrgang, Olaf Ney, Christoph Sell, Mark Bobzin, Jakobus North, Torsten Otto, Lorenz Caffier, Reinhard Müller (Leiter Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern), Michael »Bifi« Nötzel (Monchis Anwalt), Jürgen Hingst, Michael Ebert, Lothar König, Dietmar Mahnke, Karin Hannig, Jans Eltern Angela und Axel Gorkow, Ex-Freundin Uli, Campino, Marteria u.v.a., 90 Min., Kinostart: 12. April 2018

Ein Kollege von mir übertreibt es mitunter damit, dass er am liebsten gar nichts über zu sichtende Filme wissen will. Nicht einmal den Namen des Regisseurs, eine vage Genreeinordnung oder ein Qualitätsurteil eines Kollegen. Nur in ganz seltenen Fällen, wenn wir uns sicher sind, dass er beim Film einen Tobsuchtsanfall bekommen wird, »dürfen« wir ihn hin und wieder warnen.

In diesem speziellen Fall war ich nahezu so unvorbereitet wie der Kollege standardmäßig. Ich wusste nur, dass es sich um eine Doku handelt, die der hinlänglich bekannte Schauspieler Charly Hübner zusammen mit einem Co-Regisseur drehte.

Ganz zu Beginn sieht man einen übergewichtigen Kerl oben ohne etwas singen, der Tonmischer nebenan konstatiert »nicht so geil«, und dieses Urteil würde ich jederzeit unterschrieben.

Es folgt der Vorspann und so nach und nach bekomme ich mit, dass es um den Sänger »Monchi« (aufgrund einer gewissen Ähnlichkeit zu einem bekannten Kuscheltier) geht, der mit seiner Band »Feine Sahne Fischfilet« einen gewissen Erfolg entwickelte.

Es war von großem Vorteil, dass ich über die Band so gut wie nichts wusste (habe den Namen mal irgendwie gehört, und man ahnt ja zumindest, dass sie deutsch singen könnten und einen gewissen norddeutschen Humor vertreten, aber das war's dann auch schon).

Da der Film relativ chronologisch auch die Karriere »Monchis« nachvollzieht, blieb ich empathisch erst mal auf Abstand, der erste musikalische Einblick hat mich ja auch nicht unbedingt umgehauen.

Man erfährt dann, dass ein Pfarrer (!) »Feine Sahne Fischfilet« als »urchristliche« Band wie »Ton Steine Scherben« einstuft, während ein Polizist aus dem kleinen Dorf in Mecklenburg Monchi aus seiner Zeit in der Ultraszene kennt.

Nun muss ich kurz erklären, dass ich bis zu diesem Film und einer ARD-Doku, die ich nur wenige Wochen später sah, irgendwie immer den Eindruck gehabt habe, dass »Ultras« so fußballbegeisterte und gewaltbereite Nazideppen wie die »Borussenfront« sind, wobei ich inzwischen weiß, dass hiervon eigentlich nur der Teil mit der Fußballbegeisterung hundertprozentig stimmt.

Es gehörte zu meinem Erleben dieses Films, diese Meinung zu revidieren, und das ging eher langsam vonstatten.

Denn der junge Monchi war zunächst vor allem ein durchaus gewaltbereiter und dem Alkohol zusprechende Fan des FC Hansa Rostock, der ohne Wissen seiner Eltern quer durch die Republik zu Spielen reiste, bis er dann mal von seinem Vater aus dem Polizeigewahrsam abgeholt werden musste.

Die Eltern sind ein Herzstück des Films, weil sie sowohl ihr früheres Unverständnis als auch den später einsetzenden Stolz gut präsentieren. Ein Zitat: »Was Du machst, ist scheißend-dumm, idiotisch, hirnrissig - aber wir lieben Dich.«

Man erfährt mehr von Monchis Karriere als Hooligan. Wie man bei einem Spielausfall in Braunschweig »Krawall in seiner reinsten Form« zelebriert, in einer Stunde den Umsteigebahnhof Stendal in ein Schlachtfeld verwandelt oder mal eben eine »Bullenkarre abfackelt«. Sein Vater bekommt den Schnappschuss einer Überwachungskamera zu sehen, und erkennt in der zerrissenen Mimik seines Sohns nur die Gewaltbereitschaft, ein lautes »Gleich knallt's«.

Doch dann wird Monchi langsam reif, hat keine Lust mehr, Leuten aufs Maul zu hauen, nur weil sie für einen anderen Verein sind. Und aus einer ehemaligen Schulband wird erst rumpelige Funpunk, dann aber zunehmend mit einem politischen Gewissen.

Und weil Monchi und die Band sich vor allem gegen Nazis aussprechen (und dabei auch ihre Fans motivieren), landet man auf der überwachungsliste des Verfassungsschutzes, wird als »gefährlichste Band Mecklenburgs« eingestuft.

Gerade, weil man sich von den Nazis emanzipiert, denn ursprünglich zählte man auch aus deren Kreisen viele Fans (»Wir singen über Saufen und Ficken, und Saufen und Ficken finden Nazis auch gut!«).

Im weiteren Verlauf des Films geht es darum, dass Antifaschismus notwendig ist, nicht kriminell, wovon man den Verfassungsschutz erst mal überzeugen muss, ob durch Anwälte oder ironisch abgegebene Geschenkkörbe. Der Film feiert seinen Protagonisten zunehmend für seine Initiative und seine Zivilcourage ab (das ist natürlich gerechtfertigt, aber für die Dramaturgie, die innere Spannung des Film, nicht unbedingt von Vorteil), aber es bleibt auch ein ambivalenter Ton, denn Monchi ist, wie seine Ex-Freundin Uli sagt, »Engel und Teufel«. Und für so eine Doku - auch ohne Vorwissen oder überhaupt ein vorherrschendes Interesse - ein verdammt unterhaltsamer Engel und Teufel!

|

7 Tage in Entebbe

(José Padilha)

Originaltitel: 7 Days in Entebbe, Buch: Gregory Burke, Kamera: Lula Carvalho, Schnitt: Daniel Rezende, Musik: Rodrigo Amarante, mit Daniel Brühl (Wilfried Böse), Rosamund Pike (Brigitte Kuhlmann), Eddie Marsan (Shimon Peres), Lior Ashkenazi (Yitzhak Rabin), Denis Ménochet (Jacques Lemoine), Ben Schnetzer (Zeev Hirsch), Nonso Anozie (Idi Amin), 107 Min., Kinostart: 3. Mai 2018

1976, ein französisches Flugzeug auf dem Weg nach Tel Aviv wird von zwei deutschen linksradikalen und zwei Palästinensern entführt. Man landet schließlich in Entebbe (Uganda), wo momentan Idi Amin herrscht. Der Film erzählt jetzt aus unterschiedlicher Sicht von den sieben Tagen. Weniger aus der Sicht der Geisel als aus der Sicht von Wilfried Böse (Daniel Brühl) und Brigitte Kuhlmann (Rosamund Pike), die hart und entschieden auftreten wollen, aber von der Situation zunehmend überfordert sind. Nicht zuletzt ist es auch so, dass die palästinensischen »Kollegen« keinerlei Bedenken haben, die israelischen Geiseln auszusortieren und einzeln wegzusperren, während die Deutschen ganz sicher nicht wegen antisemitischer Ressentiments (um es noch halbwegs harmlos auszudrücken) angefeindet werden wollen, weil sie ganz andere Ziele verfolgen.

José Padilha ist ein Regisseur, der für ein politisch unterfüttertes Action-Kino steht. Er drehte Tropa de Elite nebst Sequel, das Remake von RoboCop oder den Pilotfilm der Netflix-Serie Narcos. Rumgeballere und Ambivalenz scheint er schon mit der Muttermilch eingesogen. Trotzdem habe ich so mein Problem damit, zu verstehen, warum man diesen speziellen Film drehen musste. Die Geiselsituation mit den (unterdrückten!) Bemühungen der deutschen Terroristen, ein Massaker unter den Juden zu vermeiden, erlebt man parallel mit den Bemühungen des israelischen Staats (nicht einmal Eddie Marsan als Shimon Peres kann den Film retten), insbesondere hochstehender Persönlichkeiten, irgendwie blütenweiß aus der Affäre herauszukommen. Großes Potential für Fehlentscheidungen und Blutvergießen, komplexe Synergien, aber letztlich läuft doch alles auf die Schießerei am Schluss heraus.

Noch halbwegs geschickt, weil Abwechslung bringend, ist der Schachzug des schottischen Drehbuchautors (das ganze Team ist extrem international), das Schicksal eines einzelnen israelischen Soldaten, dessen Freundin eine Tänzerin bei Choreo-Legende Ohad Naharin ist (durch die Doku Mr. Gaga war ich über diesen Aspekt des Films besser informiert als über die historischen Geschehnisse, die stattfanden, als ich acht war). Doch die zusätzliche Parallelhandlung entspricht dramaturgisch eher eine Doku, die alles von allen Seiten beäugen will, als eines ambitionierten Spielfilms, der irgendwie ein klaffendes Loch in seiner Mitte herumträgt.

Nicht zuletzt, weil man es mit der Authentizität ohnehin nicht so genau nimmt und beispielweise in der Filmhandlung ganz gezielt Details ausblendet, die dann nur der aufmerksame Zuschauer beim Studium der Schrifttafeln zum Abspann »nachträglich ergänzen« darf.

Als Deutscher kann man auch nicht übersehen, dass der Einsatz der deutschen Sprache mitunter problematisch ist (Rosamund Pike gibt sich Mühe, ist aber überfordert, im Drehbuch nutzt man die Vorteile der gemeinsamen Sprache der beiden Hauptfiguren entsprechend kaum).

Für mich entsprach dieser Film weniger einem Kinobesuch als dem Zuschauen bei einem Eisenbahnunglück. Man kann es nicht verhindern, ist immens frustriert schaut aber weiterhin zu. Unter bestimmten Umständen könnte das ganz reizvoll sein, aber man bleibt auch dauerhaft »außen vor«.

Und besonders vermessen und irgendwie idiotisch fand ich auch die als historisch verbürgt rausgeworfene Aussage über den Stand der israelisch-palästinensischen Gespräche Ende März - und das im Februar (die Berlinale-Premiere war am 19.2.2018).

Demnächst in Cinemania 185:

Aktuelle Rezensionen, vermutlich zu Early Man - Steinzeit bereit (Nick Park), Love, Simon (Greg Berlanti) und anderen, aktuell noch nicht gesichteten Filmen.

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

184:

184: