| |

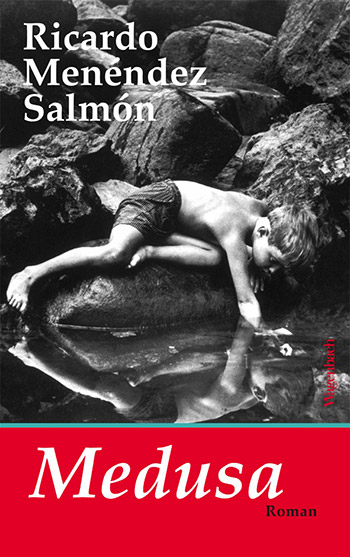

Ricardo Menéndez Salmón, Medusa. Roman. Aus dem Spanischen von Carsten Regling. 144 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag. Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2014. 15,90 Euro (E-Book 13,99 Euro)

» Verlag

» amazon

|

MEDUSA

von Ricardo

Menéndez

Salmón

„Es ist niemals ein Dokument der Kultur,

ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein.“

Walter Benjamin,

„Über den Begriff der Geschichte“

Dieses Zitat Walter Benjamins ist, wie so viele seiner Sätze, weitreichend. Man kann lange darüber nachdenken, bei jedem Lesen eröffnen sich weitere Blickwinkel und Bezugspunkte.

Ricardo Menéndez Salmón hat einen Roman über diesen Satz geschrieben (an den sich bei Benjamin als weiterer Satz anschließt: „Und wie es selbst nicht frei ist von Barbarei, so ist es auch der Prozeß der Überlieferung nicht, in der es von dem einen an den andern gefallen ist“). Er hat ihn seinem Roman vorangestellt, auf dessen Kern er zugleich verweist. Er führt den Leser direkt ins Zentrum der in Medusa verhandelten Sache.

Menéndez Salmón lässt einen namenlosen Historiker – der als Erzähler fungiert und an einer Dissertation über die Ikonographie des Bösen im 20. Jahrhundert arbeitet – in sachlich-nüchternem Stil den Lebensweg eines fiktionalen Fotografen und Malers namens Prohaska rekapitulieren, der sich selbst als bloßen Augenzeugen der von anderen begangenen Greueltaten betrachtet.

Der Erzähler stößt auf Prohaska, als er im Rahmen seiner Recherchen einen Film ansieht: „Der Film war erschreckend in seiner Schlichtheit; sorgfältig und verheerend wie eine Maschine zum Ausschlachten von Eingeweiden“ – er zeigt eine Sequenz schier unendlicher Hinrichtungen und endet mit den eingeblendeten Worten: „Prohaska me fecit“.

Menéndez Salmón sieht Medusa als Gegenstück zu seinem letzten Buch, La luz es más antigua que el amor (2010). Die Kunst nähre sich von Verletzungen, sagt er, von Dingen, die ungeheilt weiter bestünden. – Ob künstlerischer Ausdruck nicht per se ideologisch ist, ob Kunst also nicht unausweichlich ideologisierend wirkt: es sind Fragen wie diese, die Menéndez Salmón umtreiben. Gibt es den unschuldigen Zeugen und Dokumentaristen? Der Autor würde es verneinen. Jede Beobachtung bedeutet bereits eine Entscheidung.

Dies Dilemma, mit dem Menéndez Salmón den Leser konfrontiert, ist zugleich zeitlos und – angesichts der jüngsten Ereignisse im Irak – hochaktuell.

Krieg, Unrecht und Elend, von denen es keine Bilder gibt, dringen nicht ins Bewusstsein der Massen. Jenseits moralischer Bewertungen ist dies als Tatsache anzuerkennen – und es ist Grundlage für immer neue Diskussionen, welche Bilder gezeigt werden sollen, dürfen, müssen; ob Kreuzigungen und Enthauptungen einen Platz in der Berichterstattung haben sollten; ob diese damit die Propaganda der terroristischen Täter unterstützt, oder ob sie notwendige Aufklärung leistet.

Ist die Dokumentation der Schrecken etwas, das die Macht zementiert, oder ist sie geeignet, diese zu erschüttern?

Menéndez Salmón belegt mit dem chronologisch erzählten Lebenslauf Prohaskas, dass es unmöglich ist, auf diese Frage eine letztgültige und zweifelsfreie Antwort zu geben.

„Prohaska – männlich, Siebenmonatskind, ungewollt – kam am Heiligabend des Jahres 1914 während eines außergewöhnlich harten Winters in einem entlegenen Weiler im Norden Deutschlands, wo das Meer die Menschen, Felsen und Boote schleift, als dritter und letzter Spross einer mittlerweile ausgestorbenen Familie zur Welt.“

Prohaska, der ohne Vater und ohne die Liebe seiner Mutter aufwächst, dokumentiert im Auftrag des Reichspropagandaministeriums die Verbrechen des Hitlerregimes. Er selbst bleibt ein Mann ohne Gesicht. Sein einziger Freund, Stelinski, ein Jude, wird später Prohaskas Lebensgeschichte festhalten.

„Ein tiefes Paradox umgibt Prohaska, den Mann, der die drei Ikonen des zwanzigsten Jahrhunderts – Malerei, Fotografie, Film – kultivierte, von dem jedoch kein einziges Porträt, kein einziges Passbild, keine einzige auf Zelluloid gebannte Spur erhalten ist.“

Prohaska wird als ein Mensch charakterisiert, dem es gefällt, keinen moralischen Standpunkt zu haben, und der genau dies Fehlen einer Haltung zu seiner Handschrift macht. Auf diese Weise wird er zum Urbild des Mitläufers, der „aus einer Art erlernten Eigenschutzes“ das moralische Verbot, für die Nationalsozialisten zu arbeiten, verdrängt.

Während seiner Tätigkeit für das Reichspropagandaministerium lernt Prohaska die Frau kennen, die ihn 28 Jahre lang, bis zu ihrem Tod, begleiten wird. Die beiden bekommen einen Sohn, verlieren ihn aber nach fünfzehn Monaten wieder.

„Es gibt Bereich der Freude, in die das Wort nicht vordringt. Nur die unzähligen, erschöpfenden Darstellungen des Sohnes können das Glück des Vaters in seiner ganzen Herrlichkeit erfassen. Und natürlich sind es auch nur diese Bilder, die den unermesslichen Schmerz des Erzeugers verraten, als die Krankheit ihm das Kind raubt.“

In Dachau trifft Prohaska Stelinski wieder und erreicht, dass dieser ihm während seiner Arbeit im Lager als Mitarbeiter zur Seite gestellt wird. So rettet er ihm – für diesen Zeitraum – das Leben. Anfang 1943 jedoch, als seine Arbeit beendet ist, überlässt er den Freund erneut seinem Schicksal.

Nach Kriegsende treibt es Prohaska von einem Krisengebiet ins nächste, er reist nach Chile, Mexiko, Kolumbien, Guatemala, Haiti, Nicaragua ... immer den Bildern des Schreckens nach, bis er in Japan, seiner letzten Station, sein Werk mit „Wunden von Hiroshima“ vollendet.

Menéndez Salmón legt die Figur des Prohaska im Zwischenraum des Paradoxons an, dass dieser ein leidens-, sogar liebensfähiger Mensch, und doch unfassbar in seiner Mitleidlosigkeit ist.

„Prohaska lügt nicht. Das tat er selten. Obwohl er mit ihr lebte und sich von ihr nährte, war er auf gewisse Weise gegen die Lüge immun.“

Vielleicht weil keine Lüge notwendig ist, wenn die Weigerung, Stellung zu beziehen, so absolut ist, so allumfassend. Die Gleichgültigkeit, mit der Prohaska kommentarlos festhält, was er sieht, ist das eigentlich Erschreckende an ihm: erschreckend, weil menschlich; normal; alltäglich. – Ganz anders die Signatur unter dem Film, mit dem die Erzählung anhebt:

„Prohaska me fecit“ – „Prohaska hat mich geschaffen”

Darin klingt das Wissen um Mittäterschaft und Mitschuld an: Ich habe es gesehen und gefilmt, aber ich habe es auch (mit)gemacht.