| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

24. Februar 2014 | Friederike Kapp und Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||||||

|

|

Bildmaterial © 2014 Concorde Filmverleih GmbH |

La belle et la bête

(Christophe Gans, Wettbewerb

außer Konkurrenz)

Deutschland / Frankreich 2014, Dt. Titel: Die Schöne und das Biest, Buch: Christophe Gans, Sandra Vo-Anh, Kamera: Christophe Beaucarne, Schnitt: Sébastien Prangère, Musik: Pierre Adenot, Kostüme: Pierre-Yves Gayraud, Production Design: Thierry Flamand, Supervising Art Directors: Andreas Olshausen, Etienne Rohde, mit Léa Seydoux (Belle), Vincent Cassel (La Bête / Le Prince), André Dussollier (Le marchand), Eduardo Noriega (Perducas), Yvonne Catterfield (La Princesse), Myriam Charleins (Astrid), Audrey Lamy (Anne), Sara Giraudeau (Clotilde), Nicolas Gob (Maxime), Louka Meliava (Tristan), Jonathan Demurger (Jean-Baptiste), Max Volkert Martens (Le directeur Dumont), 112 Min., Kinostart: 1. Mai 2014

|

La belle et la bête

(Jean Cocteau, Retrospektive)

Frankreich 1946, Dt. Titel: Es war einmal, Buch: Jean Cocteau, Kamera: Henri Alekan, Schnitt: Claude Ibéria, Musik: Georges Auric, Kostüme: Antonio Castillo, Marcel Escoffier, Production Design, Set Decoration: Carré, Makeup Artist: Arakelian, mit Jean Marais (La Bête / Avenant), Josette Day (La Belle), Marcel André (La Pere), Mila Parély (Félicie), Nane Germon (Adélaïde), Michel Auclair (Ludovic), 90 Min., Deutscher Kinostart: 8. April 1947

Noch vor Joy of Man's Desiring (japanischer Beitrag in Generation Kplus und frankokanadischer im Forum, beide angeblich nach der selben Buchvorlage, auch wenn sich die Inhaltsangaben nicht so anhören) dürfte das eher zufällige Vergleichs-Angebot, La belle et la bête in der Cocteau-Fassung und als Remake zu sichten, eine der erfreulichsten Querverbindungen im Berlinale-Programm gewesen sein. Ich konnte da nicht widerstehen, auch wenn meine Erwartungen an das Remake eher gering waren.

Von Christophe Gans kennt man neben dem Horrorfilm Silent Hill am ehesten sein Le pacte des loups, immerhin geht es auch da um ein haariges Biest und eine Schöne, die damals von der Rosetta-Darstellerin Emelie Dequenne gespielt wurde. Seine Babelsberg-Produktion (immer eine gute Hintertür für die Berlinale) wendet sich aber im Gegensatz zu den doch etwas blutigen Filmen zuvor an ein Familienpublikum (das Budget muss ja wieder eingespielt werden), und man kann sich nur schwer des Eindrucks erwehren, dass und Sam Raimis Oz the Great and Powerful und vor allem Tim Burtons Alice in Wonderland hier direkte Vorbilder waren. Immerhin gab es ja auch schon die Disney-Fassung von Beauty and the Beast (Regie: Gary Trousdale & Kirk Wise), und die französische Märchen-Neuverfilmung beginnt mit der Standard-Eröffnung diverser Disney-Märchen, einem dicken Wälzer voller hübscher Illustrationen, der geöffnet und vorgelesen wird. Das Gesicht der Vorleserin sieht man zwar bis auf die Lippen lange Zeit nicht, aber es ist ziemlich offensichtlich, dass es sich hierbei um Léa Seydoux handelt, die ihren Kindern das selbst erlebte mirakulöse Abenteuer erzählt. Nicht unbedingt innovativ, aber dennoch ein hübscher Kniff, der das Familienpublikum einbindet. Doch gleichzeitig demonstriert schon diese Szene das unangenehmste Element des Films: eine unglaubliche Angeberei. Die Kamera stürzt sich in einige aus den Illustrationen entstehende Tableaus und wieder heraus, umkreist die geblätterten Buchseiten wie eine Stubenfliege auf Ecstasy. Und in Sachen Angabe lässt der Film selbst Alice und Oz bodenständig und bescheiden erscheinen, so unglaublich sich das anhören mag. Da sehnt man sich zurück nach Cocteau und seinen Kameramann Henri Alekan, der oft mehr daran interessiert schien, etwas nicht zu zeigen und im Schatten verschwinden zu lassen, als jedes noch so unbedeutende Detail per Farbkorrektur und CGI dem Zuschauer direkt vor die Nase zu halten. Cocteaus Film war weit entfernt davon, perfekt zu sein, hatte aber einige oftmals mit einfachsten Mitteln umgesetzte visuelle Ideen, an die man sich noch lange erinnert. Etwa die sich leicht bewegenden Statuen, die aus Wänden reichenden Arme, die Kronleuchter tragen, Äste im Vordergrund, die das Geschehen preisgeben oder verbergen, oder der animalisch-infernalisch wirkende Rauch, der von den behandschuhten Klauen des Biestes hervorgeht, nachdem dies auf seinen Jagdtrieb gehorchte. In der Neuverfilmung gibt es stattdessen verschwenderische Farbdekors irgendwo zwischen Kulisse und Greenscreen, ein Make-Up-Design, das zwar ausgefeilter, aber nicht annähernd so faszinierend ist, ein Biest, das wie eine Mischung aus Tarzan und Batman im Sprung große Distanzen überwindet und ein Dekolleté der Hauptdarstellerin, das so protzig und unangebracht wie vieles in diesem Film wirkt.

Dabei hält die erweiterte Geschichte einige gute Ideen bereit. In traumähnlichen Flashbacks erfährt Belle nach und nach die Vorgeschichte des Biestes, das einst glücklich verliebt in seine königliche Gemahlin (Yvonne Catterfield) war, aber durch hochmütige Unachtsamkeit oder nicht ausreichendes Vertrauen einen Fluch über sich selbst und sein Schloss brachte. Visuell interessant wirkt zunächst auch die Entsprechung der cocteau'schen »lebenden Statuen«, die hier riesig und moosbewachsen das Szenenbild veredeln – ehe die Filmemacher dann auf die Blödsinnsidee kamen, die Statuen gegen Ende zu Leben erwachen zu lassen, um wie eine Herde Stein-Godzillas die unwichtigeren räuberischen Nebenfiguren zu dezimieren. man erkennt oft, was die Inspirationen der Neuverfilmung waren, aber die jeweiligen Ergebnisse enttäuschen mit erschreckender Regelmäßigkeit. Belles Schwestern waren schon bei Cocteau durchtrieben-dämliche Zicken, die wie aus Aschenputtel übernommen wirkten (in der Disney-Version ist Belle ein Einzelkind, was die tiefempfundene Verbindung zu ihrem Vater nur verstärkt). Was bei Cocteau lachhaft wirkte, wird bei Gans nicht nur im Aschenputtel-Aspekt verstärkt: die Schwestern nerven einfach nur, wie eine unangenehme Kreuzung aus Germany's Next Topmodel und Mitten im Leben. Und auch die drei (!) Brüder Belles bekommen kein rechtes Profil und verwässern die Geschichte nur. Die größte (misslungene) »Hommage« an den Disney-Film sind aber die ehemaligen Jagdhunde (Bassetts, Beagle oder so was ähnliches) des verwunschenen Prinzen, die hier zu knopfäugigen, kastenköpfigen langohrigen CGI-Wesen werden, von denen man anfänglich annimmt, sie würden Belle aufmuntern wie Lumiere & Co. bei Disney. Aber aus unerfindlichen Grünen werden diese »Tadums« mit nicht zu leugnendem Potential vom Film quasi komplett »verschenkt«. Wo man gerade Kinder verzücken und bei Laune halten könnte, lässt man die Kreaturen drei oder viermal auftauchen, ein bisschen rumwimmern und andeuten, dass sie Belle gerne helfen würden, aber statt Kapital daraus zu schlagen, gibt der Film erneut wieder nur an – und vergisst dabei, emotionale Akzente zu setzen, wie es fast nur beim Catterfield-Subplot gelingt – und selbst da nervt dann die CGI-Haftigkeit gepaart mit antiseptisch vorgeführter tragisch-unschuldiger Nacktheit nur.

Oft ist der Film auch einfach nicht durchdacht. Wenn Belle mit einem Pferd und ein paar Zauberworten die Möglichkeit bekommt, blitzgeschwind zum Schloss zurückzukehren, dann wird aus dieser Szene, die Cocteau so viel eleganter auflöste, mal wieder eine angeberische Demonstration der technologischen Möglichkeiten der Filmindustrie. Aber warum holt sie sich dabei bereits unzählige blutige Striemen durch die Äste des verwunschenen Waldes, die nicht rechtzeitig aus dem Weg verschwanden? Wenn sie denselben Weg später unter Zeitnot aus eigener Kraft absolvieren muss, dann wäre es ein Zeichen ihrer Opferbereitschaft gewesen, wenn sie sich unter Schmerzen durch das Geäst gekämpft hätte. Doch durch die vorherige (sinnfreie) Szene wird auch die spätere in ihrer Ausdruckskraft sabotiert (und nein, das eine Band, das sie beim ersten Mal verlor und das ihr beim zweiten Mal den Weg weist, kann diese Dummdreistigkeit nicht rechtfertigen). Wenn das Angeben dem Film selbst im Weg steht, dann hinterlässt dies natürlich entsprechend blutige Striemen auf dem arg gepeinigten Bildmaterial.

Und so wirkt dieser Film statt märchenhaft eher wie ein Computerspiel, und jene vielverheißenden Handlungselemente, die aus der Schönen eine tragische Shakespeare-Figur oder aus dem Prinz einen Ahab hätten machen können, wirken spätestens beim vor CGI-Zuckerguss nur so triefenden Happy-End einfach nur noch lächerlich. Vielleicht ist dies ein Film, der einem Publikum, das mit Alice in Wonderland und Twilight aufwuchs, gefallen kann (eine mir unbekannte junge Kollegin heulte teilweise wie ein Schlosshund – pardon, »Tadum«!), aber die Kluft zwischen perfektem (CGI-)Äußeren und nicht vorhandenen oder unachtsam zunichte gemachten »inneren Werten« war selten größer. Ein ziemliches Ärgernis, gerade aufgrund des verschenkten Potentials.

|

Kalle Kran

(Johan Hagelbäck,

Generation Kplus Kurzfilm)

Schweden 2014, Buch, Animation: Johan Hagelbäck, 6 Min.

Dieser Film dürfte mit dem geringsten Aufwand, und deshalb auch ziemlich unbeschwert entstanden sein. In den Stabangaben im Berlinale-Katalog steht jedenfalls nur viermal der selbe Name (Johan Hagelbäck war auch noch Produzent), und kein anderer. Mit Köttbullarna och Mobbångrarna (Ikea-Kunden wissen mehr) hatte Hagelbäck übrigens 2013 auch schon einen Film bei den Generation-Kurzfilmen, an seinen kolchalkaesken Charme könnten sich die Auswahlgremien erinnert haben.

Die Animation ist etwa auf (mitunter etwas krakeligem) Flash-Niveau, es ist aber auffällig, dass die (manchmal ins Geschehen integrierten) Hintergründe jeweils Fotografien sind und es innerhalb dieser Fotografien durchaus aufwendig wirkende Schwenks oder Zooms gibt. Kalle Kran, der gleich zu Beginn sogar seinen eigenen Song bekommt, ist ein Kranführer hoch über der Stadt, und er nutzt seinen Kran schon mal, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Aber auch für andere Aktivitäten.

Zunächst beobachtet er selbstvergessene Umweltverschmutzer, die einfach etwas auf dem Gehweg hinterlassen, man kann dies durchaus auch als pädagogischen Ansatz verstehen. Mit leicht zunehmender »poetic justice« sammelt der Kranhaken den Müll jeweils auf und schiebt ihn den Verursachern wieder unter.

Während der Einsatz der ziemlich pixeligen Real-Laufbilder mit Kühen auf der Weide wohl vor allem die kindlichen Zuschauer anspricht und die Episode mit dem Herrn mit einer Augenmaske und einem auffällig gestreiften Kleidungsstück (mehrere Kinder proklamierten sofort »ein Dieb«, obwohl ich ihn eher als »Sträfling« eingeordnet hätte – doch offensichtlich wussten die Kinder mehr als ich) eher ein wenig albern wirkte, so tat es mir doch die Szene mit der Bushaltestelle in ihrer charmanten Naivität sehr an.

Im Bushaltehäuschen stehen rechts ein Vater mit kleinem Sohn, links eine Mutter mit Tochter im entsprechenden Alter. Irgendwo weiter hinten wäscht eine Frau ihr Auto. Kalle Kran schnappt sich mit seinem universell einsetzbarem Haken den Schwamm der Autowäscherin und drückt ihm, ohne dass der Junge das sieht, diesem auf die Wange. Dieser glaubt deshalb, das Mädchen, das etwa einen Meter neben ihm steht, habe ihn geküsst und ist sofort gleichzeitig verzückt als auch von seinen Gefühlen überrumpelt. Er versteckt sich schüchtern hinter dem Hosenbund seines Vaters, stopft schließlich gar seinen Kopf in dessen Jackenärmel, was sehr seltsam aussieht. Doch der Aushilfs-Amor Kalle ist schon wieder unterwegs mit seinem Schwamm, den nun auch das Mädchen zu spüren bekommt. Auch sie ist Feuer und Flamme. Und weitaus aktiver. Diverse Herzen ausströmend, stürzt sie sich auf den Jungen, und justament in diesem Moment schiebt sich ein Bus in unser Sichtfeld, der kurz darauf wieder wegfährt. Dahinter taucht wieder der Junge auf, der mit zerbrochenem Herzen dem Bus und seiner großen Liebe hinterherblickt (auch ein krakeliger Strich kann große Emotionen übermitteln). Was den teilweise etwas hingeschluderten Film an dieser Stelle auszeichnet, ist das beherzte neue Eingreifen Kalles, denn das nächste Mädchen, das sich im Wartehäuschen unterstellt, lässt nicht lange auf sich warten. Den Spannungsbogen der Liebe in zwei Minuten einem Vorschulpublikum nahezubringen, ist schon ein großer Verdienst, und irgendwie auch tiefempfundene »Ultrakunst« auf Krakelniveau.

|

Amma & Appa

(Franziska Schönenberger,

Jayakrishnan Subramanian,

Perspektive Deutsches Kino)

Deutschland 2014, Buch: Franziska Schönenberger, Jayakrishnan Subramanian, Kamera: Minsu Park, Schnitt: Robert Vakily, Animation: Jayakrishnan Subramanian, Sound Design: Andreas Goldbrunner, Dokumentarfilm, 89 Min. [Rezension von Friederike Kapp]

»Amma« und »Appa«, das heißt »Mama« und »Papa« auf Südindisch bzw. Tamilisch. Diese vier – Amma, Appa, Mama und Papa – sollen einander kennenlernen, denn Franziska (Franziska Schönenberger) und Jay (Jayakrishnan Subramanian) wollen heiraten. Was heißt »wollen« – diese Entscheidung erfährt massiven Vorschub, als Jays Eltern ernsthaft für ihn auf Brautschau gehen; schließlich werden nach deren Meinung die besten Ehen nicht im Himmel ge-, sondern von den Eltern beschlossen.

Franzi und Jay führen eine Fernbeziehung via Skype, beide studieren, er Kunst, sie Film. Was lag also näher, als die vereinten Künste nicht nur in die Gewinnung der jeweils elterlichen Zustimmung zu investieren, sondern auch in Franziskas Abschlussfilm an der Münchner Filmhochschule.

In verschiedene Kapitel gegliedert, begleitet die Kamera mal das eine, mal das andere Elternpaar. Zunächst stimmt Jay seine Eltern auf einen Besuch seiner deutschen Freundin ein. Das klappt so leidlich, trotz eher verhaltener Freude auf Seiten der Eltern. Dann sollen die Brauteltern zu Besuch nach Cuddalore kommen. Die indischen Eltern stürzen sich Umbauten und Möbelkäufe, die deutschen überlegen, was sie mitnehmen müssen. Allseits wird Kurzkonversation eingeübt. Parallelmontagen zeigen Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die Frauen in ihren jeweiligen Gärten, Hochzeitsfotos.

Formal unterteilt werden die Kapitel durch kleine Zwischenspiele; animierte Sequenzen aus Zeichnungen, Collagen, Fotos, die im Zeitraffer und mit Voice-over unterlegt die nächste Station der Handlung – das kann auch ein Ausflug in Gepflogenheiten oder Lebenseinstellungen sein – umreißen. Diese Einleitungen klammern die anschließenden Ausführungen thematisch und verleihen dem Film einen sanften Rhythmus.

Halb Tagebuch, halb Reisebericht, entfaltet Amma & Appa einen bildmächtigen Fächer liebevoll eingefangener Miniaturen aus einzelnen Begegnungen, Beobachtungen und Details. Insbesondere die Innen- und Außenansichten eines bürgerlichen Lebens im südindischen Tamil Nadu (vormals Madras) zu sehen und miterleben zu dürfen, ist ein großes Privileg.

Sehr charmant würdigte Franziska Schönenberger am Ende der Filmvorführung im Colosseum die Regiebeiträge des Kameramanns und des Cutters beim Ringen um die »peinlichsten Szenen«, die die Regisseure abends zensierten und die am nächsten Tag wie durch Zauberhand wieder im Film waren, wo sie schließlich dank überzeugender Fürsprache auch bleiben durften. Die meisten jedenfalls.

Bildmaterial © José Haro |

Aloft

(Claudia Llosa,

Wettbewerb)

Spanien / Kanada / Frankreich 2013, Buch: Claudia Llosa, Kamera: Nicolas Bolduc, Schnitt: Guillermo de la Cal, Musik: Michael Brook, Sound Design: Fabiola Ordojo, mit Jennifer Connelly (Nana Kunning), Cillian Murphy (Ivan), Mélanie Laurent (Jannia Ressmore), Oona Chaplin (Alice), William Shimell (Newman), Zen McGrath (Ivan, 10), Winta McGrath (Gully), Peter McRobbie (Ike), Ian Tracey (Hans), Andy Murray (Lance), 112 Min.

Claudia Llosas Berlinale-Gewinner von 2009, La teta asustada, liegt als DVD bei mir in der Wohnung, seit man ihn mal (zusammen mit Stammheim und anderen Berlinale-Filmen) im Tip-Magazin als »Zugabe« unters Volk warf. Angeschaut habe ich ihn mir noch nicht, und ich bin mir auch nicht sicher, ob die Sichtung ihres neuen, englischsprachigen Wettbewerbsbeitrags die Chancen darauf verbessert haben.

Die Meinung vieler Kritiker zu dem Film ist reichlich negativ eingestellt, und normalerweise stehe ich auch nicht so auf esoterisches Gewabere, Wunder- und Heilungsgeschichten. Aber manche Kollegen haben offenbar komplett übersehen, dass »Heilung« nun wirklich nicht das Thema des Films ist, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt zwar im Film gleich zwei Personen, die mit Heilkräften und einer Menge Hokuspokus auftreten, aber wer dem Film unterstellt, er propagiere solche Themen, der hat zum einen nicht besonders aufmerksam hingeschaut und zum anderen nie von der Existenz von Zufall oder Placebo-Effekten gehört. Es ist nämlich überhaupt kein Problem, das Thema »Heilung« bei der Filmbetrachtung ziemlich auszuklammern. Und es bleibt dann immer noch genügend Material, anhand dessen man den Film als gelungen oder nicht so gelungen einstufen kann.

Das Zusammentreffen von Schnee und Trauma, verbunden mit alternierenden Erzählsträngen, mag mitschuldig sein, aber der Film erinnerte mich immens an die Werke von Atom Egoyan – insbesondere The Sweet Hereafter. Nur, dass Claudia Llosa als Regisseurin wie Autorin noch nicht die Virtuosität erreicht hat, die Egoyan damals besaß.

Es gibt in Aloft einige wirklich kraftvolle Bilder, wie den in einen vermeintlichen »Tempel« aus kleinen Zweigen eindringenden Falken oder das starkes Unwohlsein verursachende Eis, das hin und wieder unter den Füßen knackt und knirscht, doch es gelingt Llosa nicht immer, diese Momente von Genialität innerhalb ihres Drehbuchs und Films überzeugend zu integrieren. Aber immerhin ist die Handlung interessant und mysteriös genug, dass nur wenige Zuschauer den Film vorzeitig verlassen haben (ich sah ihn in einer Publikumsvorführung, die »Presse« ist ja während der Berlinale nicht unbedingt »normal« in ihren Sehgewohnheiten).

Zum einen geht es um die zweifache Mutter Nana Kunning (Jennifer Connelly), die als Angestellte eines Schweinebauern ein karges Leben fristet, und auf der Suche nach einer Chance für ihren kranken Jüngsten Gully, einem mysteriösen »Architekten« zusammen mit anderen verzweifelten hinterherreist, während der andere Sohn unter der ungewollten Vernachlässigung erkennbar leidet. Bei diesem ersten Schlüsselmoment des Films kommt es zum kurz beschriebenen Vorfall mit dem Falken, der das Erbstück und geliebte Haustier des zehnjährigen Bruder Ivan ist (die beiden Brüder werden auch von Brüdern gespielt, und es klappt vorzüglich, wie die eifersüchtige Hassliebe dargestellt wird).

In der anderen Zeitschiene ist Ivan erwachsen (Cillian Murphy), ist ein erfolgreicher und verheirateter Falkenzüchter, und eine Journalistin (Mélanie Laurent) schafft es, ihn dazu zu bewegen, ihr zu helfen, ein Interview mit seiner mittlerweile berühmten Mutter, die er Jahrzehnte nicht sah, zu arrangieren. Dabei lässt der Film aber bewusst viele Fragen lange ungeklärt, von denen natürlich die offensichtliche ist: Was geschah damals mit Gully? Wurde er geheilt oder ist er Teil des Trauma, das Ivan immer noch in seinen Klauen hält?

Der Zeitsprung hat einige Vorteile für die Erzählung, denn wie Mutter Nana sozusagen zum »Nachfolger« des damaligen Heilers wurde, ist nicht unbedingt der interessanteste Teil der Geschichte (insbesondere, wenn man es nicht einfach 1:1 hinnimmt, dass das Interesse der Verzweifelten einer tatsächlichen Wunderheilung gleichkommt). Aber auch, wenn der chronologisch spätere Zeitstrang viel Kapital daraus schlägt, dass man über seine Vorbedingungen zunächst wenig erfährt (Warum ist Ivan so abweisend? Was ist die Geschichte seiner Ehe? – die würde vermutlich auch einen passablen Film abgeben, wird hier aber nur vage gestreift), ist der Aufbruch des wütenden Sohns gemeinsam mit der gewieften Journalistin zu keinem Zeitpunkt so interessant wie die langsam aufgeribbelte Vorgeschichte. Und wenn Ivans unter einem ungünstigen Stern stehende Ehe dann auch noch von einem überflüssigen Schäferstündchen überschattet wird, fällt es auch zunehmend schwerer, sich weiterhin für diese Figuren zu interessieren. Das meistert Egoyan selbst in seinen späten, schwächeren Werken noch mit Bravour, während Llosa sich hier irgendwo zwischen den eigenen Aussagen und den Konventionen des Mainstreamkinos (als wenn dieser Film ein großes Publikum finden könne) verliert.

Kein riesiges Ärgernis, aber eine Enttäuschung.

» amazon |

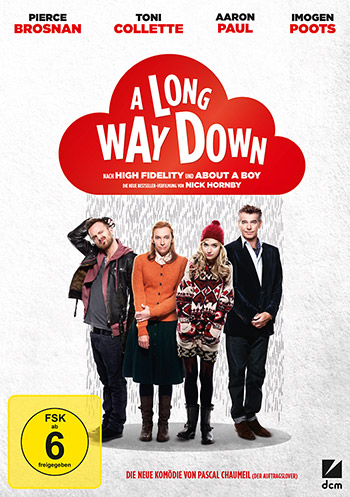

A Long Way Down

(Pascal Chaumeil,

Berlinale Special)

Großbritannien / Deutschland 2013, Buch: Jack Thorne, Lit. Vorlage: Nick Hornby, Kamera: Ben Davis, Schnitt: Barney Pilling, Musik: Dario Marianelli, Kostüme: Odile Dicks-Mireaux, mit Pierce Brosnan (Martin Sharp), Toni Colette (Maureen), Aaron Paul (JJ), Imogen Poots (Jess), Sam Neill (Jess' Vater), Rosamund Pike (Penny), Tuppence Middleton (Kathy), Joe Cole (Chas), 96 Min., Kinostart: 3. April 2014

Die Prämisse der Romanvorlage von Nick Hornby ist schon nicht gerade vielversprechend: vier Lebensmüde lernen sich in der Silvesternacht auf dem Dach eines Hochhauses kennen, von dem sie sich herunterstürzen wollten. Irgendwie entscheiden sie sich aber, sich stattdessen lieber zum Valentinstag erneut zu treffen. Was das Buch (das auch nicht unbedingt berühmt ist) noch rettet, ist zum einen die Aufteilung in diverse Kapitel, die die Geschichte jeweils aus der Perspektive einer der vier erzählt, dabei aber teilweise recht geschickt aneinander anknüpft. Und das strikte Beharren Hornbys darauf, »typischen« Entwicklungen in solchen Geschichten absichtlich aus dem Weg zu gehen und sie beispielsweise noch zu persiflieren oder direkt im Text anzusprechen. Hier eine meiner Lieblingspassagen, aus einem Kapitel von Maureen:

A couple of months ago I read a library book about a girl who found herself falling in love with her long-lost brother. But of course it turned out he wasn't her long-lost brother after all, and he'd only told her that because he liked the look of her. Also it turned out he wasn't poor. He was very rich. And on top of that they found out that the bone marrow of his dog matched the bone marrow of her dog, who had leukemia, so his dog saved the life of her dog.

It wasn't as good as I'm making it sound, to tell you the truth. It was a bit soppy.

Und dann erklärt Maureen, dass das, was ihr am Ende des Buches so passiert und was man durchaus als sehr heruntergefahrene Version eines Happy End beschreiben könnte, gar nicht so toll ist, denn die beiden Erneuerungen in ihrem Privat- und Berufsleben haben beide Einschränkungen. Was zumindest in einem Fall einer gewissen Ironie nicht entbehrt. Darauf wartet man in der Verfilmung (wie auf so manches) vergeblich. Wo Hornby im Roman besonderen Wert darauf legt, dass sich aus den doch eher unterschiedlichen zwei Männern und zwei Frauen kein naheliegendes Paar bildet, kann der Film etwa auf diese überflüssige »Wendung« nicht verzichten. Diese wird sogar von langer Hand vorbereitet und drängt sich teilweise fast in den Vordergrund. It's really soppy, and I'm not just making it sound that way.

Aus der Kapiteleinteilung, die man nachvollziehbarerweise schlecht ins andere Medium übertragen kann, macht der Film eine Aufteilung in vier Kapitel mit jeweils einem Namen als »Überschrift« und jeweils einem Voice-Over-Erzähler. In Ansätzen funktioniert das sogar fast, ist aber meilenweit von den bescheidenen Errungenschaften des Buches entfernt.

Was aber wirklich weh tut: Während Hornby sich wirklich Mühe gibt, noch die unwahrscheinlichste Wendung im Verhalten der vier aus Dialogszenen heraus zu begründen (warum zum Teufel sollte man sich am Valentinstag wiedertreffen, gemeinsam in Urlaub fahren oder den Medien erklären, man habe einen Engel gesehen, der wie Matt Damon aussah?), werden die einzelnen Szenen im Film erstaunlich uninspiriert wie Perlen auf eine Schnur gezogen, das Drehbuch, das man sich dialoglastig vorstellen würde (und bei diesen Dialogen könnte man ja auf Stärken des Romans aufbauen), legt stattdessen oft das Gewicht auf »Fell-Good-Momente« wie einem gemeinsamen Bad im Meer beim Teneriffa-Urlaub.

Wenn man das Buch etwas ausführlicher beschreiben wollte, käme man auf so manche nicht unwichtige Nebenfigur. Im Film wird jede davon komplett verändert oder anders gewichtet. Wirklich jede. Selbst jene, die man so beibehalten hat, wie etwa die Mutter von Jess (Imogen Poots), wird dadurch umgewichtet, dass der Vater, im Film von Sam Neill dargestellt, plötzlich zu einer fünften Quasi-Hauptfigur wird.

Mit Ausnahme der Szenen, die Imogen Poots eine Chance geben, ihren Bikini oder Po zu präsentieren, gibt es keine Veränderung des Buches, die ich positiv bewerten würde. So gibt es im Buch den running gag, dass Maureen so ihre Probleme mit den Ausdrucksformen der anderen hat, was dann dazu führt, dass man im Gespräch jeweils ganz normal schmückende four-letter-words benutzt, aber schließlich fast automatisch ein »Sorry, Maureen!« folgen lässt. Im Film hingegen ist es so, dass Maureen irgendwann über Jess etwas sagt wie »die flucht aber eine Menge«, dies aber ähnlich wie die gemeinsame Freude beim Urlaubsbad eine reine Behauptung bleibt.

Ein letztes Beispiel dafür, wie schlimm man es verhunzt hat (im Dienste eines massenkompatiblen, »up-lifting« date movie). Die für den Klappentext ganz akzeptable Idee, sich am Valentinstag wiederzutreffen (man muss das Buch ja auch den Maureens der Welt irgendwie schmackhaft machen), löst sich im Buch mehr oder weniger in Wohlgefallen auf, stattdessen erweitert man die gegenseitige »Beobachtungsphase« auf 90 Tage (stand in irgendeinem Buch) und unternimmt eine reichlich misslungene »Intervention-Party«. Im Film fehlt diese Party, die sich durch ihre Ineffektivität auszeichnet, aber dennoch ein zentraler Moment im Buch ist (gerade, weil sie beweist, dass man sich nicht gegenseitig erzwungene Therapie-Gespräche verschreiben kann). Stattdessen gibt es im Film einige reichlich dramatische Ergänzungen, wovon die auffälligste tatsächlich ein auf dem Dach verbrachter Valentinstag ist.

Im Grunde ist das Buch ein teilweise recht witziger Versuch, bestimmten Klischees zu entgehen, und die Verfilmung ist ein konzertierter Schritt zurück zu all diesen Klischees. Als wenn jemand ein Kochbuch darüber schreibt, wie man »gesunde« Hamburger kreieren könnte, und jemand anders nimmt diese Rezepte und taucht sie ausgiebig in eine Friteuse.

It's really soppy and pretty much everything the author wanted to avoid.

Auge um Auge (Scott Cooper), Der Hundertjährige der aus dem Fenster stieg und verschwand (Felix Herngren), Non-Stop (Jaume Collet-Serra), Shanghai Shimen Road (Haolun Shu), Vampire Academy (Mark Waters)

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

111:

111: