| |

Bildmaterial © TOBIS Film

Michael Fassbender mit Regisseur Steve McQueen.

|

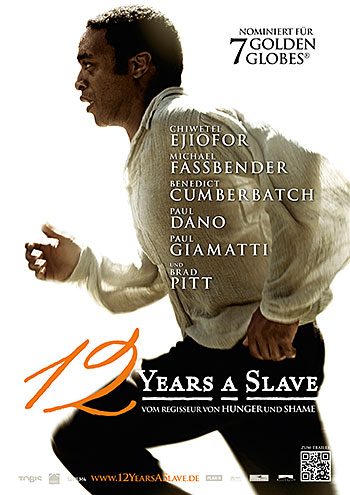

12 Years a Slave

(Steve McQueen)

USA 2013, Buch: John Ridley, Lit. Vorlage: Solomon Northup, Kamera: Steve Bobbitt, Schnitt: Joe Walker, Musik: Hans Zimmer, Kostüme: Patricia Norris, Production Design: Adam Stockhausen, mit Chiwetel Ejiofor (Solomon Northup / Platt), Lupita Nyong'o (Patsey), Michael Fassbender (Edwin Epps), Benedict Cumberbatch (William Ford), Sarah Paulson (Mary Epps), Paul Dano (John Tibeats), Brad Pitt (Samuel Bass), Adepero Oduye (Eliza), Paul Giamatti (Theophilus Freeman), Alfre Woodard (Harriett Shaw), Michael Kenneth Williams (Robert), Garret Dillahunt (Armsby), Quvenzhané Wallis (Margaret Northup), Taran Killam (Hamilton), 133 Min., Kinostart: 16. Januar 2014

Mit seiner dritten Regiearbeit hat Steve McQueen bereits in Hollywood Fuß gefasst, wie der Golden Globe für das beste »Drama« unterstreicht. Er bewahrt sich zwar seinen sperrigen Stil, der aus Hunger und Shame nicht unbedingt Massenware machte, arbeitet aber mit einem fremden Buch nach einer Literaturvorlage und bietet dem breiten Publikum eine emotionale wie politisch relevante Geschichte, bei der man die Beweggründe der Hauptfiguren ohne Probleme nachvollziehen kann. Als Anknüpfungspunkt für seine treuen Zuschauer aus den ersten zwei Filmen darf aber Michael Fassbender erneut jemanden spielen, der nicht unbedingt zur Identifikation einlädt, und ein Blick in das Drehbuch von John Ridley (in der aktuellen Oscar-Saison kursieren sämtliche Drehbücher der »verdächtigen« Filme im Netz) offenbart recht schnell, dass McQueen sich spätestens in der Montage von der eher herkömmlichen Erzählweise des »final shooting scripts« verabschiedete und stattdessen das aktive Mitdenken der Zuschauer klar fördert.

Und so beginnt der Film mit einer Szene, die man erstmal chronologisch ins Geschehen einpassen muss, und die durch ihre prominente Plazierung auch im Nachhinein ein herkömmliches »Heldenbild« der Hauptfigur zumindest problematisiert. Innerhalb einer überfüllten Schlafstelle voller Verzweiflung wird Solomon (Chiwetel Ejiofor) von einer Bettgenossin zum Beischlaf animiert, danach sieht man, wie die Frau weint. Erst nach dieser etwas mysteriösen Szene folgt dann die Jahreseinblendung »1841«, und durch den Bezug der Schnittkante zu einer anderen, weitaus luxuriöseren »Bettszene« impliziert der Film eine Verbindung, die man als Zuschauer aber selbst herausknobeln muss. Das sind die Elemente, die McQueens Film von herkömmlichen period pieces abgrenzen, insbesondere das Mainstreampublikum wird zunächst erstmal wachgerüttelt, ehe es sich von einer wie erwartet verlaufenden Dramaturgie wieder einlullen lässt.

Jene Narration, in der Solomon Northup als wohlhabender, glücklicher freier Mann etabliert wird, ehe er auf betrügerische Weise in die Sklaverei verschleppt wird, setzt erst ein, nachdem McQueen bereits klar gemacht hat, dass er diese Geschichte von ganz unterschiedlichen Blickwinkeln unter die Lupe nehmen wird, und die gut durchdachte, aber nur selten plakativ wirkende Ambivalenz, mit der McQueen das Thema Sklaverei behandelt, zeichnet den Film aus, wo Filme wie Amistad oder Django Unchained eher Klischees wiederkäuen und mit etwaigen dramaturgischen Schlenkern im Endeffekt doch nur die (bei Spielberg und Tarantino natürlich gänzlich unterschiedlichen) Erwartungen bedienen.

Ob bei der Figur des von Benedict Cumberbatch gespielten ersten »Master« von Solomon oder bei der seltsamen Ehe der »Epps« (Michael Fassbender und Sarah Paulson), McQueen betont immer wieder die Grautöne jenseits des Schubladendenkens, auch und insbesondere bei moralischen Fragen.

Und auch, wenn er sich vor manchen Allgemeinplätzen nicht verschließen kann (etwa Nacktheit als Visualisierung der Hilflosigkeit) und bereits das Budget eine gewisse Konformität erzwingt, so gelingt es McQueen doch, dem Stoff seinen ganz persönlichen Stempel aufzudrücken. Wenn er etwa den zerstörerischen Rhythmus des Schaufelrads eines Raddampfers zeigt, so hat seine Inszenierung eine Kraft und Stärke, wie man sie vielleicht von Paul Thomas Anderson kennt. Trotz Hans-Zimmer-Soundtracks (der hier zwar nicht unbedingt subtil fungiert, aber dennoch weit entfernt davon ist, wie üblich mit dem Holzhammer zu dirigieren) bewahrt sich der Film fast durchgängig eine gewisse Mysteriösität, eine Integrität, die ich bei Django Unchained oder den letzten Arbeiten Spielbergs nicht einmal mehr zu suchen wagte.

Wenn Solomon hier bei einer langen Lynchjustizszene mit der Schlinge um den Hals auf Zehenspitzen im Matsch auszuharren versucht, oder sich bei einer Auspeitschung ein feiner Blutnebel auf der Leinwand zeigt, dann sind das Szenen, wie man sie auch bei Tarantino hätte sehen können. Doch McQueen instrumentalisiert den Leidenskampf nicht nur (wie Tarantino), er saugt nicht nur die bereitstehende Emotion aus jedem Bild (wie Spielberg), sondern er kreiert Emotionen und Bilder, die gemeinsam wirken. Und die gleichzeitig immer wieder vom Zuschauer hinterfragt werden müssen. Das ist eine ganz anderer, weitaus befriedigendere Art von Kino.

Selbst noch bei einer durchtriebenen, hinterhältigen und teilweise auch dummen Figur wie dem von Paul Dano gespielten »Aufseher« kann man zu jedem Zeitpunkt auch dessen Motivation nachvollziehen - und das nicht nur im Sinne eines Superschurken in einem James-Bond-Film. Hier würde Spielberg in vier von fünf Fällen ein klares moralisches Urteil (über)betonen. Und Tarantino wäre damit beschäftigt, die Figur noch viel hinterhältiger und / oder viel dümmer darzustellen. McQueen hingegen schöpft aus einem großen Spektrum, nichts liegt ihm ferner, als sich festzulegen, und das hat etwas befreiendes, das lässt einen den Film mit einer unbefangenen Neugier betrachten.

Das ist übrigens ein Lob, das ich auch Michael Fassbender angedeihen lassen würde. Christoph Waltz oder von mir aus selbst Samuel L. Jackson (an dieser Stelle keine typischen Spielberg-Darsteller, ich möchte nicht unfreundlich werden) mögen oft eine faszinierende Leinwand-Präsenz besitzen, doch sie überraschen nur noch sehr selten, sie haben bestimmte Manierismen drauf wie niemand anders auf der Welt, und spulen sie mit leichten Variationen ab. Doch Fassbender nutzt das ganze Spektrum, er bleibt zumindest in dieser Phase seiner Karriere komplett unvorhersehbar, man betrachtet ihn mit einem gewissen Argwohn (man weiß nie, wann er einem in die Weichteile tritt), doch man lässt sich auch gern auf ihn ein. Und das ist ein Zauber, der McQueen und Fassbender verbindet. Und selbst, wenn sie mal (wie in Shame) einen Fehltritt machen, sind sie immer hochinteressant. Und das ist vielleicht das größte Lob.