| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

|

19. August 2016 |

Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||||

|

|

|

|

The Shallows - Gefahr aus der Tiefe

(Jaume Collet-Serra)

USA 2016, Originaltitel: The Shallows, Buch: Anthony Jaswinski, Kamera: Joel Negron, Schnitt: Flavio Martínez Labiano, Musik: Marco Beltrami, mit Blake Lively (Nancy), Óscar Jaenada (Carlos), Angelo Jose, Lozano Corzo, Jose Manual, Trujillo Salas (Surfer #1-4), Brett Cullen (Dad), Sedona Legge (Chloe), Pablo Calva (Boy), Diego Espejel (Intoxicated Man), Janelle Bailey (Mom), Ava Dean (Young Nancy), Sully »Steven« Seagull (Seagull), 86 Min., Kinostart: 25. August 2016

Im Bereich Tierhorror ist der Hai unangefochtener König. Ratten, Schlangen, Raubkatzen, Giftspinnen, tollwütige Grizzlybären - kann man angesichts dieser kaltäugigen Fressmaschine, deren bloße Rückenflosse schneller Panik verursacht als ein vollbärtiger Turbanträger mit auffälligem Rucksack, schlichtweg vergessen.

Daran verändert auch die scheinbar zunehmende Zahl potentieller SchleFAZ-Filme à la Sharknado IV nichts, die Haie in Venedig, Im Schwimmbad oder gar im Supermarkt auftauchen lassen, nur wenig. Und auch, wenn seit Spielbergs Jaws vor vierzig Sommern kaum erwähnenswerte neue Handlungselemente die feuchte Urangst angereichert haben, funktioniert die Prämisse nach wie vor. Und hin und wieder kommt auch mal ein thriller-geschulter Regisseur wie Jaume Collet-Serra (House of Wax, Unknown) und liefert einfach gelungene anderthalb Stunden prickelnden Haigrusel.

Nancy (Blake Lively, Green Lantern, Gossip Girl) sucht einen fast mythischen verborgenen Strand, an dem schon ihre verstorbene Mutter einst surfte. Durch einen Prolog weiß man bereits, dass die Wahl der Location besser hätte ausfallen können, denn die Bucht, deren Namen man im Film nie erfährt (der Titel impliziert Zusatzwissen), ist der angestammte Lebensraum eines mal wieder erstaunlich clever agierenden Haifischs (ich habe lange gedacht, dass noch erklärt wird, dass der Hai durch ein Missgeschick hier gefangen sei, aber für soviel verständnisvolle Tierpsychologie war keine Zeit im Film).

Durch die Prämisse (versteckter Strand) ist die Zahl der zusätzlichen Opfer etwas eingeschränkt, aber The Shallows verzichtet sogar bei manchem Opfer auf die sonst obligatorischen Gore-Shots und konzentriert sich lieber auf die Geschichte Nancys. Die back story um ein angeknackstes Verhältnis zum Vater etc. wirkt etwas aufdringlich, aber offenbar will man aus der reinen Horror-Masse herausstechen und nutzt diese Zusatzinfos für HiTech-Smartphone-Einblendungen.

Dass die abgebrochene Medizinstudentin jedoch mit angeknabbertem Oberschenkel auf einer kaum vier Quadratmeter großen Winzinsel landet, die bei der nächsten Flut verschwunden sein wird, bringt einen Hauch von klassischer »Einheit von Raum und Zeit«, und dass Nancy wie einst Tom Hanks einen Mitbewohner hat (eine Möwe, die sie Steven tauft - der Gag offenbart sich bei Übersetzung ins Englische), das ist schon eine clevere Idee, die auch nicht zu rührselig daherkommt.

Woran die meisten aktuellen Haifilme scheitern, das sind die billigen (und schlichtweg schlechten) CGI-Effekte, aber The Shallows liefert nicht nur sehr realistische Tricks, der Regisseur ist auch clever genug, hier und da einfach auf die Basics zu vertrauen. Jemand schwimmt panisch auf die Kamera zu, eine Welle verdeckt kurz die Sicht, beim nächsten Mal ist keiner mehr zu sehen. Was bei Disneys Frozen als elliptische Todesanzeige funktioniert, überzeugt auch hier.

Mit CGI kann man zwar nahezu alles machen, aber oft ist weniger auch mehr. Die zwar nett ausgedachte, aber letztlich blödeste Szene des Films zeigt einen Surfer auf einer Welle - und in der Welle sieht man den quer zur Wasserbewegung tauchenden Schatten des Hais. Hier und da gibt The Shallows eine Ecke zu sehr an mit seinen Effekten, insbesondere bei dem reichlich blöden tot herumtreibenden Wal oder der Feuersbrunst zum Showdown, die mir so recht kein Zuschauer erklären konnte. Man sieht mal vage ein paar bunter Schlieren im Wasser - und plötzlich steckt man im »Flammenden Inferno«. Sollte das leicht entzündliches Walfett sein?

Ungeachtet der kleinen Logikprobleme reiht sich The Shallows in die Handvoll der Haifilme ein, die man guten Gewissens sehen kann. Und für Freunde des Genres sogar reinen Herzens empfehlen kann.

|

24 Wochen

(Anne Zohra Berrached)

Deutschland 2016, Buch: Carl Gerber, Anne Zohra Berrached, Kamera: Friede Clausz, Schnitt: Denys Darahan, Musik: Jasmin Reuter, mit Julia Jentsch (Astrid Lorenz), Bjarne Mädel (Markus Häger), Emilia Pieske (Nele), Johanna Gastdorf (Beate Lorenz), Maria Dragus (Kati), Mila Bruk (Svea), Sabine Wolf (Katja), Karina Plachetka (Isa), Dr. Sven Seeger (Pränataldiagnostiker), Prof. Dr. Martin Kostelka (Kinderherzchirurg), Prof. Dr. Holger Stepan (Geburtsmediziner), Yvonne Mantwill (Hebamme), Dr. Claudia Hess (Oberärztin Neonatologie), Claudia Gansauge (Sozialarbeiterin), Susan Wolf (Frauenärztin), Rim Bitzer (Hebamme) und den Gästen Dieter Nuhr, Gerburg Jahnke, Sebastian Pufpaff, Barbara Ruscher, Abdelkarim, Marco Girnth, Stefan Kretzschmar, Thomas Koschwitz, Katrin Weber, 103 Min., Kinostart: 22. September 2016

24 Wochen ist so ein Film, wo ich eigentlich nicht zu viel über die Geschichte erzählen möchte und mich lieber etwas schwammig ausdrücken werde.

Es geht um eine Schwangerschaft mit Problemen. Und um schwierige Entscheidungen. Hierbei gibt man sich durchaus Mühe, eine komplexe Problemstellung und unterschiedlichste Standpunkte auszuarbeiten. Die kleine Familie, die vielleicht anwachsen soll, besteht aus Astrid (Julia Jentsch), Markus (Bjarne Mädel) und der kleinen Tochter Nele (Emilia Pieske). Irgendwie auch noch teilweise ausschlaggebend sind ein Kindermädchen und die Oma Beate (Johanna Gastdorf).

Vor allem die schwangere Astrid wird jetzt von Arzt zu Arzt geschickt, muss immer wieder mit ihrem Freund die neuen Entwicklungen durchquatschen, während die Schwangerschaft fortschreitet und ein Abbruch immer komplizierter werden würde. Darunter leidet natürlich auch die Ehe, man zofft sich hier und da - und vom Besuch bei einer Gruppe von Menschen mit Down-Syndrom (zum »Schnuppern«, was einem bevorstehen könnte, bekommt die kleine Nele Alpträume.

Das Drehbuch ist eigentlich ziemlich gut durchdacht, bei der Inszenierung spielt das Tondesign eine große Rolle und es geht immer wieder um Halbtransparenz und Regentropfen (oder eine Dusche), was zu den spektakulären Bildern aus der Gebärmutter sehr gut passt. Auch die Perspektive des ungeborenen Lebens spielt hier definitiv eine Rolle.

Eine Kollegin meinte gleich, das sei der beste Film des Jahres, aber als Kritiker hat man ja schon ein bisschen mehr gesehen und steigt nicht bei jedem Film so blauäugig ein wie der Standardzuschauer, der 1,8 oder 2,5mal im Jahr ins Kino geht. Was mir den Film irgendwie vermasselte, waren zwei vermeintliche Kleinigkeiten. Zum einen war ich zu Beginn verwirrt, was die Figur Nele angeht. Die taucht anfänglich in einem Spider-Man-Schlafanzug auf und machte auf mich den Eindruck, ein Junge zu sein (ich will nicht, dass sie Pink trägt, aber man hätte das ja auch im Dialog deutlicher machen können). Dadurch vermutete ich zunächst ein komplizierteres Zeitgerüst der Erzählung und konnte mich nicht auf die doch ganz herkömmliche Struktur konzentrieren. Womöglich war dieser Verfremdungseffekt auch Absicht, aber er hat für mich nicht positiv zum Film beigetragen.

Zum anderen ist da Astrids Beruf. Berufe in Filmen sind ja oft komplett nebensächlich. Sie werden mal zu Beginn erwähnt, aber oft gehen die Figuren dann nur zur Arbeit, wenn das eine wichtige Funktion für das Drehbuch hat. Arbeitsalltag ist wie Stuhlgang: im normalen Leben unumgänglich, im Film fast komplett ausgespart. Wenn sich ein Film mal die Mühe gibt, einen Beruf zum Teil der Geschichte zu machen, dann ist das begrüßenswert. Astrid Lorenz ist eine erfolgreiche Kabarettistin, und da spielt neben dem Problem depressiv zu Hause / witzig auf der Bühne auch gegen Ende des Films ihre Prominenz, ihr Status in der Gesellschaft, eine wichtige Rolle.

Im Film unterstützt man das durch eine Menge Gastauftritte. Man nutzt gleich zweimal die Kulissen halbwegs bekannter Fernsehformate, trifft bei einem Radiointerview mal Stefan Kretzschmar oder bei einer Promiparty nach einer Preisverleihung andere bekannte Gesichter. Was aber komplett vermurkst wird: Astrid hat auch Stand-up-Auftritte... und diese sind nicht nur nicht kabarettistisch - sie sind einfach komplett nicht witzig. Trotz glitzerndem Paillettenkleid wirkt Astrid wie ein weiblicher Mario Barth, wobei sie dann eben über ihren Freund spricht... und obwohl keine einzige Pointe auch nur halbwegs sitzt, lacht sich das Komparsenpublikum auf Zuruf scheckig. Wohlgemerkt ist einer dieser Auftritte gleich zu beginn des Films, wo man noch kaum in die Geschichte einsteigen konnte - und für mich wurde der Film dadurch zur Totgeburt. Eine schöne Totgeburt, mit vielen guten Ideen und einem Problem am Ende, dass ich unter anderen Umständen wohl auch verziehen hätte, aber da ich nie so Emotionen investieren konnte, wie es dem Film sicher geholfen hätte, funktioniert das ganze halt nicht für mich. Und ich frage mich, warum man sich so viel Mühe für das Drehbuch gemacht hat und dann nicht mal ein paar gute Gags für die Bühnenauftritte organisieren konnte. Nicht zuletzt waren ja auch diverse Komiker (Bjarne Mädel in der zweiten Hauptrolle! Dieter Nuhr usw.) bei den Dreharbeiten dabei und hätten doch auch mal kommentieren können »Also, so richtige Brüller sind das jetzt aber nicht ...«. Oder bleiben die stumm oder wurden ignoriert - oder man hat sich halt komplett auf die wichtigen Themen und Fragestellungen konzentriert. Jedenfalls: wenn man den Beruf in dieser Art auch zu einem wichtigen Standbein der gesamten Geschichte macht, dann muss das auch irgendwie stimmig rüberkommen. Was man schon dadurch hätte schaffen können, dass man eben keinen Auftritt gezeigt hätte, sondern man nur das Lachen des Publikums gehört hätte, während der Freund hinter der Bühne wartet. Aber bei einem späteren Auftritt ging es eben auch um die bereits geschilderte emotionale Anspannung - auch, wenn man aus dieser Szene auch nicht so viel herausgeholt hat, wie möglich gewesen wäre.

Aber: meine Kollegin, die den Film so toll fand, hat auf den Kabarett-Teil komplett gar nicht geachtet. Und dann kann der Film auch funktionieren. Also: wenn man so gar nicht lachen will, kann man hier umso besser weinen ... oder so ähnlich.

|

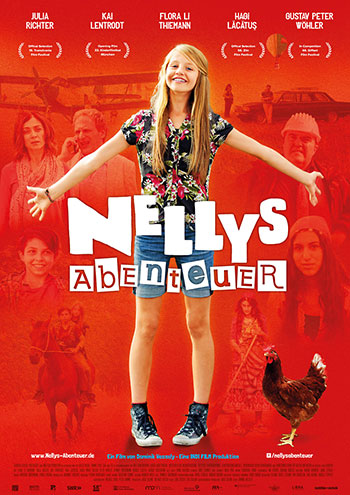

Nellys Abenteuer

(Dominik Wessely)

Deutschland / Rumänien 2016, Buch: Jens Becker, Uta Kolano, Kamera: Knut Schmitz, Schnitt: Anja Pohl, Musik: Franziska Henke, mit Flora Li Thiemann (Nelly Klabund), Julia Richter (Mutter Anne), Kai Lentrodt (Vater Robert), Hagi Lacatus (Tibi), Raisa Mihai (Roxanna), Gustav Peter Wöhler (Sebastian Wagner), George Pistereanu (Iancu), Marcel Costea (Hokus), Hannes Höchsmann (Reiseleiter Josef Holzinger), Rona Hartner (Mama Roza), 97 Min., Kinostart: 8. September 2016

Bei Kinderfilmen sind gute Absichten ja schon mal eine Menge (jedenfalls klar positiver einzuschätzen als nur die Absicht, einen Haufen Kohle zu machen). Und Nellys Abenteuer versucht beispielsweise, Vorurteile abzubauen. Nur funktioniert das nicht ganz so gut, wenn man im gleichen Atemzug dicke fette Klischees aufeinanderstapelt ... doch letztendlich ist der Gesamteindruck noch positiv. Und Kinder werden die klar erkennbaren Bösewichte, die übertriebene Action und die sich in Wohlgefallen auflösenden Familienprobleme vermutlich zu schätzen wissen.

Nelly Klabund (Flora Li Thiemann) ist 13 und hat so gar keine Lust, mit ihren Eltern nach Rumänien zu fahren, wo ihr Vater etwas jobmäßiges erledigen muss. Anders als in anderen Filmen, die mit einem Umzug beginnen (ach so, davon weiß Nelly anfänglich noch gar nichts - und der Zuschauer auch nicht), nimmt man sich hier die Zeit, um Nellys »altes Umfeld« zu zeigen: ihre irgendwie hippen Freunde im Skatepark. Das hilft dann natürlich später, den Vertrauensbruch der Eltern noch traumatisierender darzustellen. Und auch, wenn man ahnt, dass alles wieder gut wird, gibt es schon eine Menge Gefahrmomente und Antagonisten: Der definitiv fiese Widersacher ihres Vaters, zwei Entführer und ein »Reiseleiter«, der aus unerfindlichen Gründen Lüge um Lüge auftischt. Das würde eigentlich schon reichen für die titelgebenden »Abenteuer«, aber dann büxt Nelly auch noch aus - und zunächst sind die einzigen, die ihr helfen, ausgerechnet die beiden Roma-Geschwister, die sie gleich zu Beginn beklaut haben. Immerhin sehr verständnisvoll, dass man auch als Dieb später zum Freund und Mithelden werden darf.

Regisseur Dominik Wessely war früher vor allem im Dokumentarfilmbereich tätig und an seinen Die Blume der Hausfrau (1998) mit den schwäbelnden Staubsaugervertretern denke ich immer noch mit positiven Erinnerungen (und das nicht nur weil mein Nachname zufällig der selbe ist wie die Marke ihres »Kobolds«). Bei den ansatzweise dokumentarisch erscheinenden Passagen, in denen Familie Klabund Rumänien erkundet, funktioniert auch alles ziemlich gut: Atmosphäre, pädagogische Hintergedanken etc. Nur die allzu überdrehte Abenteuergeschichte hat einige Story- und Inszenierungslücken, die einen schon manchmal aus dem Rhythmus bringen. Weder den Superschurken Wagner (mit dazugehörigem Lieblingssoundtrack) noch den »Reiseleiter« mit seinem dämlichen »Selbstverfreilich« kann man richtig ernst nehmen. Da sind die Entführer schon realistischer und irgendwie auch gruseliger, aber wie die dann übertölpelt werden, das ist auch reichlich albern - Kinderfilm hin oder her!

Aus dem Abspann kann man erfahren, dass hier gleich vier Personen bei der dramaturgischen Beratung mitgeholfen haben. Mein Eindruck ist der, dass der Film einfach überfrachtet ist: Ob die angedeutete knospende junge Liebe, die dramatisch dräuende Überschwemmung eines ganzen Dorfes, die Familienprobleme oder die vielen Nebenfiguren: Wenn man das Drehbuch rechtzeitig verschmälert hätte, wäre das Endresultat sicher noch überzeugender ausgefallen. Aber man hat mehrfach das Gefühl, das einzelne Ideen (»Prost heißt auf Rumänisch Idiot«, die Wagner-Musik und die ganze Transsilvanien-Kiste, die laut Auskunft meiner ungarischen Kritikerkollegin auch geographisch eher fehleranfällig ist) unbedingt noch in den Film eingebracht werden sollten, diese aber vermutlich nur bei Kindern (denn die mögen möglichst viel Kuddelmuddel und hinterfragen nicht jede Kleinigkeit) positiv ankommen und irgendwie im Hinterkopf bleiben. Bei mir bleibt reichlich wenig hängen von diesem Film, denn als Barks-Fan bin ich natürlich der Meinung, dass man über das Zielpublikum hinaus auch die Erwachsenen nicht vor den Kopf stoßen sollte. Aber, wie gesagt: Nellys Abenteuer befindet sich da durchaus noch oberhalb des Durchschnitts. Nur hätte man noch weitaus mehr aus dem Film machen können.

|

Die fast perfekte Welt der Pauline

(Marie Belhomme)

Originaltitel: Les chaises musicales, Frankreich 2015, Buch: Marie Belhomme, Michel Leclerc, Kamera: Pénélope Pourriat, Schnitt: Matthieu Ruyssen, Sébastien de Sainte Croix, Musik: Alexis HK, Kostüme: Nathalie Chesnais, Szenenbild: Philippe van Herwijnen, mit Isabelle Carré (Perrine), Carmen Maura (Lucie), Philippe Rebbot (Fabrice), Camille Loubens (Arsène), Laurent Quere (Manu), Nina Meurisse (Solène), Céline Poli (Krankenschwester), Christine Defay (Schuldirektorin), Arnaud Duléry (Gewürzverkäufer), Emmanuelle Hiron (Ex von Fabrice), 83 Min., Kinostart: 25. August 2016

Diesmal muss ich mal wieder etwas weiter ausholen. Als Filmkritiker arbeitet man viel mit Presseagenturen und Filmverleihern zusammen. Die haben mitunter ein dezidiert anderes Interesse, was an Informationen zum Publikum gelangen sollen, scheuen sich dabei aber nicht, die Journalisten immer mal wieder als »Kollegen« zu bezeichnen. Nun habe ich auch mal ein paar Jährchen Publizistik studiert und weiß, dass man zwischen Presse und PR im besten Fall ganz klar unterscheiden sollte. Deshalb steht hin und wieder mal »Anzeige« auf einer Zeitungsseite, die sich ausgiebig Mühe gibt, wie redaktioneller Inhalt auszuschauen. Und mittlerweile gibt es über die »McDonald's Kino-News« hinaus diverse Publikationen (auch in Funk und Fernsehen), denen es vollauf genügt, den »Kurzinhalt« aus einem Presseheft abzuschreiben und über einen Film, den sie nie gesehen haben, vollmundig zu schwärmen. Denn viel einfacher kann man S(endez)eiten nicht füllen.

Hier und da ist es auch schon mal vorgekommen, dass ich mich habe manipulieren lassen, aber selbst zu Zeiten als ich quasi selbst noch auf der PR-Seite tätig war (weil ich einige Jahre für das Kommunalkino Verden die Programmblätter gestaltete), habe ich mich nie so verbogen, dass ich mir selbst nicht mehr unter die Augen treten konnte. Wenn der Auftraggeber extra eine »nicht zu harte« Kritik möchte, kann man ja auch mal die positiven Aspekte stärker betonen (die hat fast jeder Film) und schreibt dann vielleicht im letzten Satz, dass der Streifen »polarisiert«.

Aber manchmal ist es auch so, dass man sich im ganzen Agenturkram erstmal die Wahrheit »erarbeiten« muss - und dann will man seine Leser ja auch daran teilhaben lassen.

Der deutsche Verleih »Neue Visionen« (teilt sich die Adresse mit seiner bevorzugten Presseagentur, weshalb eine konkrete Trennung mancher Arbeitsbereiche für den Außenstehenden schwieriger wird) ist in seiner Pressearbeit (für jene Leute, die auf so etwas achten) dafür bekannt, hübsche bunte Pressehefte im Querformat zu erstellen, in denen öfters auch eigens gefertigte Inhalte, die über ein Interview mit dem Regisseur und der Hauptdarstellerin hinaus gehen, ausgebreitet werden. Zunehmend häufig ist das ein »Glossar«, was manchmal sinnvoll sein kann (wenn es besondere Sachverhalte erklärt, weil ja nicht jeder Journalist Experte für die Entwicklung des Feminismus im Jugoslawien der 1950er oder die portugiesischen Reaktionen auf den 30jährigen Krieg ist). Oft ist das aber auch ein kaum kaschierter Versuch, Journalisten zu beeinflussen (und es gibt Kollegen, die lassen sich sehr leicht beeinflussen). Hier ein Beispiel zum besprochenen Film:

Koma

Tiefe Bewusstlosigkeit, die sich auch durch starke äußere Reize nicht unter brechen lässt. Schwere Störung der Großhirnfunktion, meist lebensbedrohend. Unterschiedlichste Ursachen wie Gehirnerkrankungen, Stoffwechselstörungen oder Vergiftungen. Auslöser kann mitunter auch ein schreckhafter Unfall infolge des plötzlichen Auftauchens eines vermeintlichen Darth Vaders auf der Mülldeponie sein. Liebevolle Pflege durch die Unfallverursacherin auf der Intensivstation und der ein oder andere leidenschaftliche Einsatz auf dem Krankenbett können dabei durchaus für Überraschungen sorgen.

Man beginnt sachlich wie ein Lexikoneintrag, verwandelt sich dann aber zwischendurch in eine partielle Inhaltsangabe und baut Worte ein, die man gern in der Kritik wiederfinden würde, hier z.B. »liebevoll«, »leidenschaftlich« oder »Überraschung«. Als mit rudimentärer Intelligenz ausgestatteter Journalist fragt man sich dabei aber, ob man tatsächlich Begriffe wie »Koma«, »Banane«, »Einbrecher« oder »Glück« erklärt bekommen muss.

Eine ausgeprägte Unart der Pressehefte dieses Verleihs ist es, dass man generell nie den Originaltitel des Films angibt. Das ist also eine Information, die man in den Kritiken nicht wiederfinden will (warum auch immer). Nun ist es in Zeiten von Internet und imdb kein riesiges Problem, diese Information herauszufinden. In diesem Fall war es sogar so, dass ich bei der Pressevorführung einfach den Originaltitel mitschreiben konnte. Der lautet Les chaises musicales und auch ohne profunde Französischkenntnisse erinnerte mich dies sofort an ein Partyspiel, das im Englischen »Musical Chairs« heißt. Und siehe da, wenn man ins Presseheft schaut (wo ja der Originaltitel des Films verheimlicht wird), erklärt die Regisseurin gleich zu Beginn eines Interviews (denn sie findet, dies sei eine wichtige Info, die für den Pressemokel wie den Kinozuschauer hilfreich ist) Folgendes:

Anfangs wollte ich die Chronik einer jungen Frau drehen, die etwas schräg und unbeholfen ist, und die die ganze Zeit wegläuft. Wie Ihnen vielleicht bereits aufgefallen ist, rennt sie viel herum. So als hätte sie beim Spiel »Die Reise nach Jerusalem« ihren Platz noch nicht gefunden.

Im weiteren erklärt Marie Belhomme sogar noch die Spielregeln jenes Spiels, nach dem der Film benannt wurde und kommt zur Schlusspointe, dass jene junge Frau es lediglich schafft, sich "auf den Stuhl eines anderen" zu setzen. Diese durchaus schon interpretatorische Kurzzusammenfassung des Films funktioniert ohne Kenntnis des Originaltitels überhaupt nicht, aber bei der Pressearbeit hat man sich dennoch entschieden, das Interview abzudrucken, um den französischen Titel aber ein kleines Geheimnis zu machen. Denn man hat ja einen deutschen Titel erdacht, und in den ist man offenbar über alle Maßen verliebt. »Die fast perfekte Welt der Pauline« erinnert nicht nur an eine der beliebtesten französischen Komödien der letzten zwei Jahrzehnte (deutscher Titel: Die fabelhafte Welt der Amelie), sondern ist jetzt partiell auch gar nicht so dumm. Denn gleich zu Beginn des Films wirbt die Protagonistin, die in absurden Verkleidungen gegen Bezahlung musiziert, mit so einem an einem Laternenpfahl drapierten Zettel, auf dem steht: »presque professionnel musicienne« (also: »fast professionelle Musikerin«). Und somit ergibt der »fast«-Teil des deutschen Titels durchaus Sinn und ist gut gewählt. An einer Stelle nennt Isabelle Carré in der Titelrolle sogar ihre Berufsbezeichnung mit einem noch bezeichnenderen kleinen Fehler. »Je suis une animatrist - eh, animatrice!». Das ist dann ein cleverer kleiner französischer Scherz, den sogar ich verstehe: wenn man als Animateurin den Berufsstand als essentiell »traurig« umwirbt, macht man offensichtlich etwas falsch oder ist vermutlich nur bedingt geeignet für diese Karriere. Und wie ihr Violinspiel beweist, beinhaltet das »fast professionelle« nicht einmal das Stimmen des Instruments, weshalb selbst die passable Fingerfertigkeit zu einem für das Ohr nicht eben schmeichelhaften Gesäge wird.

So.

Wer sich jetzt freut, dass ich zwischendurch ganz von der Meckerei über das Presseheft weggekommen bin und stattdessen tatsächlich mal was über den Film erzähle, den muss ich enttäuschen. Denn der womöglich weitaus kommerziellere deutsche Titel (die Nachteile der möglichen Übertragung »Die Reise nach Jerusalem« sind selbst mir nicht entgangen) hat einen entscheidenden Nachteil: im ganzen Film kommt nirgends eine Person vor, die »Pauline« heißt. In der Originalfassung mit Untertiteln, wie sie der Presse vorgeführt wurde, behauptet man in den Untertiteln zwar steif und fest, dass die Hauptfigur so heißt (offenbar bat der Verleih bei der Auftragvergabe darum), aber selbst, wenn man auf einem Ohr halbtaub ist oder in Ermangelung perfekter Französischkenntnisse mehr auf das geschriebene als das gesprochene Wort achtet, kommt man nicht umhin, während des Films mitzubekommen, dass die Hauptfigur Perrine heißt. Dass man einfach mal den Namen der Hauptfigur verändert (weil er so dem deutschen Publikum vertrauter erscheinen könnte), ist eine Praxis, die bis zu den 1950ern noch recht verbreitet war in Deutschland, aber heutzutage fast nur noch in Kinderfilmen angewendet wird. In diesem Fall ist es nicht nur so, dass es einen als Zuschauer unnötig verwirrt (»Häh!? Die hat doch eben was anderes gesagt...?!«) - allerdings erst zu einem Zeitpunkt, wenn man im Normalfall bereits das Ticket gekauft hat! Es ist sogar so, dass Arsène, der zehnjährige Sohn des Komapatienten, Perrine mehrfach »Terrine« nennt, was man in den Untertiteln so belassen hat - obwohl es bei ihrem Tarnnamen »Pauline« plötzlich überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Das ist dann passenderweise auch wieder genau so idiotisch wie das Versteckspiel im Presseheft. Dort hat man übrigens auch in den Interviews jedesmal den Namen der Hauptfigur verfälscht, weil man wohl annimmt oder hofft, die werten Journalisten merken dies entweder nicht oder verstehen ihren Job so, dass sie ihre Schreiberei ganz in den Dienst des Filmverleihs stellen (dummerweise gehöre ich nicht zu diesen Vertretern der Zunft, sondern finde die idiotische Namensänderung eigentlich als das - im negativen Sinne - Interessanteste am Film).

Zwischendurch ein kurzes Fazit zum Film, bei dem ich mal die Eigenarten des deutschen Vertriebs außer acht lasse: Man merkt durchaus, dass die Debütregisseurin etwas ähnlich »liebevolles« wie Le fabuleux destin d'Amélie Poulain schaffen wollte - aber als »Liebeskomödie« funktioniert der Film nur sehr bedingt. Und ich habe auch zu keinem Zeitpunkt verstanden, warum man vor verarmten Rentnern in einem Bananenkostüm auftreten sollte. Vieles an dem Film ist schon von der Regisseurin reichlich darauf »hingebogen«, dass es irgendwie auf amüsante Art »schrullig« erscheint ...

Und exakt jene - nicht überzeugende! - Eigenschaft des Films wird bei der deutschen Vermarktung noch über alle Maßen betont. Der Auftritt im Darth-Vader-Kostüm, der zum Koma von Fabrice (Philippe Rebbot) führt, ist wie sein schlappohriger Hund ein Detail, das die Verantwortlichen des deutschen Verleihs gar nicht weit genug in den Vordergrund schieben können. Den Hund hat man gleich viermal auf die Seiten des Presseheftes drapiert (jedes Mal exakt das selbe Foto!), nur für das Plakat hat man noch seine Halskrause (wie putzig!) rot gefärbt. Vermutlich gibt es irgendeine statistische Untersuchung, die ergab, dass deutsche Kinogänger auf rot positiver reagieren als auf hellgrau.

Ach ja, Darth Vader! Die sowohl für die Regisseurin als auch für »Neue Visionen« zentrale Szene des Films verläuft übrigens nicht annähernd so, wie es beispielsweise in der Presseinladung hieß:

Als sie eines Tages als Darth Vader von einer Kinder- zur Seniorenfeier unterwegs ist, erschreckt sie einen Mann so heftig, dass der spontan in einen Abgrund stürzt.

Leider ist die entsprechende Szene im Film eher misslungen inszeniert. Zuallererst fällt der Mann nicht (und schon gar nicht »spontan«, was immer das hier heißen soll) in einen »Abgrund«, sondern in etwas ähnliches wie einen Container mit Bauschutt bei einer Mülldeponie. Ich schreibe hier »etwas ähnliches«, weil es der Regisseurin nicht gelingt, einem als Zuschauer eine Vorstellung der räumlichen Zusammenhänge zu vermitteln. Vielleicht ist das auch alles von langer Hand so von ihr geplant, aber auf mich machte der Erschreckensmoment den Eindruck, dass Fabrice, der gerade ungünstig am Rand von was-auch-immer steht und über Ohrstecker Musik hört, auch dann gefallen wäre, wenn sein Sohn ihn angetickt hätte. Es war aber Perrine, die tatsächlich ein Darth-Vader-Kostüm trägt, aber den Helm abgesetzt hat und mit ihrem Blondschopf nicht so »erschreckend« wirken würde, wenn sie nicht aus Gründen, die niemand außer der Regisseurin versteht, noch eine Papp-Sense mit sich führt. Die gehört weder zum Vader-Kostüm, noch wird sie in irgendeiner Form als notwendiges Utensil für den Kindergeburtstag (!) oder die Seniorenfeier (!!) erklärt. Ganz abgesehen davon, dass es auch keinen Grund gibt, beim Aussteigen aus einem Auto, um nach dem Weg zu fragen, so etwas mitzuschleppen (was Perrine sicher nicht beim Steuern des Gefährts in der Hand hielt).

Allein diese sich für alle Interpretationen »offen haltende« Murksszene sagt schon vieles über den Film aus, der durchaus einige ganz nette Ideen hat, aber es kaum schafft, diese auf überzeugende Art miteinander zu verknüpfen, um auf eine abendfüllende Länge zu kommen. Um noch mal den Vergleich mit Amélie zu bemühen: Jean-Pierre Jeunet hat damals auf vielleicht 6-8 Minuten so viele Ideen verschlissen, die Marie Belhomme hier auf 83 Minuten verteilt. Bei Amélie war das mit den Ideen zwar ein ziemlicher Overkill, aber ein paar mehr und besser aufeinander abgestimmte hätten es hier durchaus sein können...

|

Alice und das Meer

(Lucie Borleteau)

Originaltitel: Fidelio, l'odysée d'Alice, Frankreich 2014, Buch: Lucie Borleteau, Clara Bourreau, Mathilde Boisseleau, Kamera: Simon Beaufils, Schnitt: Guy Lecorne, Musik: Thomas De Pourquery, mit Ariane Labed (Alice), Melvil Poupaud (Gaël), Anders Danielsen Lie (Felix Bjørnsen), Jean-Louis Coulloc'h (Barbereau), Pascal Tagnati (Antoine), Corneliu Dragomirescu (Constantin), Bogdan Zamfir (Vali), Nathanaël Maïni (Frédéric), Laure Calamy (Nadine Legall), Vimala Pons (Sarahs Schwester), Moussa Coulibaly (Senegalesischer Spediteur), 97 Min., Kinostart: 22. September 2016

Auf dem Papier klingt dieser Film eigentlich sehr interessant: Das Regiedebüt einer eher unbekannten Schauspielerin, wobei der hochtrabende Filmtitel für eine feministische Story (drei Drehbuchautorinnen) um die Schiffsmechanikerin (!!) Alice steht, die sich in einem Männermetier behauptet und dabei ihre Sexualität auslotet. Hauptdarstellerin Ariane Labed (Attenberg) wurde dafür 2014 als beste Schauspielerin in Locarno ausgezeichnet, und auch die anderen Darsteller, quer durch Europa gecastet, haben sich schon bewährt, haben aber immer noch frische, unverbrauchte Gesichter. Etwa Melvil Poupaud aus Ozons Le temps qui reste, Anders Danielsen Lie aus Oslo, 31. August oder Jean-Louis Coulloc'h, der den Jagdaufseher in Pascale Ferrans Lady Chatterley spielte.

Dummerweise sprach mich aber keiner der nicht wenigen Handlungsstränge des Films auch nur ansatzweise an: der an Land verbliebene Freund, ein norwegischer Comiczeichner (Lie), die wieder aufflammende alte Liebe mit dem Kapitän (Poupaud), das Notizbuch des verstorbenen Vorgängers, eines alten Mechanikers, die sexuellen Eskapaden (»Alice hat auf allen Kontinenten gevögelt.«) nebst einer Geburtstagsparty im Rotlichtmilieu - oder auch die hierarchischen Synergien, die sich aufgrund veränderter Posten bei der zweiten Reise ergeben.

Entsprach für mich alles gepflegter Langeweile mit ein wenig Fleischbeschau, und es stellt sich die Frage, ob es ausreicht, eine Frau mit einem Männerberuf und verdrehten Männerklischees zu bekleiden, um einer Geschichte bereits jenen feministischen Twist zu verleihen, den manche Zuschauer als womöglich besonders interessant empfinden.

Ich mag mich soweit aus dem Fenster lehnen: Wenn Alice ein männlicher Alex oder so gewesen wäre, wäre der Film womöglich noch eine Spur langweiliger ausgefallen. Obwohl: gerade die sexuelle Odyssee wäre vermutlich sogar spannender gewesen, wenn die Freundin zuhause und etwaige Bordsteinschwalben hätten mit den Matrosen an Bord konkurrieren müssen.

Am enttäuschendsten war für mich übrigens die Geschichte des verstorbenen Vorgängers mit dem langsam Details offenbarenden Notizbuch und dem leicht angedeuteten Mysterium seines Todes. Das hielt während des Films immerhin ein wenig Interesse aufrecht - aber ich befürchte, dass der Antiklimax, der dann folgt, auch von langer Hand geplant war und womöglich irgendeine Aussage verbirgt.

Hier und da waren aber immerhin ein paar hübsche Ideen versteckt wie das große und schwere Paket des Norwegers, der Alice 30 Bücher über das Meer schenkt. Oder Lebensweisheiten wie »Calvados ist gut für Meditation« oder »Nackt diskutiert es sich immer besser«.

Aber Alices Lebensrhythmus, der zum großen Teil aus »Saufen, Pimpern, Stromausfall« besteht, ist irgendwie nicht wirklich abendfüllend. Und die Tagline »Was auf dem Meer passiert, bleibt auf dem Meer« umschreibt meine Empfehlung, was den Film angeht, weitaus besser als das romantisch-kitschige Filmzitat »Du bist mein Heimathafen«.

Schon ziemlich bald in Cinemania 153 (Doku Days):

Raving Iran (Susanne Regina Meures), Das Versprechen - erste Liebe lebenslänglich (Marcus Vetter & Karin Steinberger), The Visit: Eine außerirdische Begegnung (Michael Madsen), Von Trauben und Menschen (Paul Lacoste) und Zero Days (Alex Gibney).

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

152:

152: