| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

|

24. Mai 2017 |

Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||

|

|

|

|

Mein neues bestes Stück

(Audrey Dana)

Originaltitel: Si j'étais un homme, Frankreich / Belgien 2017, Buch: Audrey Dana, Maude Ameline, Murielle Magellan, Kamera: Nicolas Brunet, Schnitt: Véronique Lange, Musik: Emmanuelle d'Orlando, Thibault Barbillon, Kostüme: Éric Perron, Jean-Louis San Miguel, mit Audrey Dana (Jeanne), Éric Elmosnino (Merlin), Alice Balaïdi (Marcelle), Christian Clavier (Dr. Pace), Antoine Guoy (Anton), Joséphine Draï (Joe), 99 Min., Kinostart: 8. Juni 2017

Nach dem Scheidungskrieg mit geteiltem Sorgerecht und einem ungeschickt (aus dem Büro) gewählten One-Night-Stand ist Jeanne (Regisseurin Audrey Dana) mit den Männern erst mal fertig. Doch nach einer Gewitternacht, deren Bedeutung schon beim Vorspann deutlich wurde, weil sich im Originaltitel Si j'étais un homme das »homme« mal so kurz in »femme« verwandelte, dass ich erst dachte, da stünde sogar »hemme«, wacht Jeanne mit einem (nie im Film zu sehenden) männlichen Geschlechtsteil auf, was sie nun völlig aus der Bahn wirft und eine Komödie aus der immer wieder gern benutzten Kategorie »Rollen- bzw. Körpertausch« heraufbeschwört.

Nahezu nie tauscht man in diesem Subgenre Personen, die sich ähnlich sind, es bedarf immer eines deutlichen Unterschieds wie des Alters (Freaky Friday, 13 going on 30), des Geschlechts (All of Me), der Kontostands (Trading Places) oder der Hautfarbe (Soul Man). Also die klassische »What if«-Chose, hier nur schlichtweg auf ein anatomisches Teil beschränkt (ein männliches Gegenstück, sozusagen ein »Muschi-Mann«, taucht im Film nicht auf).

»Mein Vater hatte recht, ohne Schwanz bist du nichts.« Man könnte den Film gemeinerweise auf einen Slogan wie »Mit Schwanz ist man die bessere Frau« herunterbrechen, aber im Grunde geht es ja (geschlechterunspezifisch) darum, dass man erst durch den anderen Blick den Planetenunterschied Venus/Mars überbrücken kann. Nachdem Jeanne erlebt hat, wie schwanzgesteuert auch sie sich verhalten kann, lässt sie dass auch bei jenem Büro-Schürzenjäger Merlin (Éric Elmosnino aus La famille Bélier) durchgehen. Doch auch, wenn die beiden sich immer sympathischer werden, ist Merlin halt stockhetero und das Happy-End mit zwei Schwänzen scheint ausgeschlossen.

Erst mit Verspätung wird aus dem Film eine Romantic Comedy, und Regisseurin Dana probiert zuvor mit ihren beiden Co-Autorinnen so ziemlich alles aus, was an möglichen Komplikationen und Konstellationen so möglich ist (bis hin zum Unfall mit dem Reißverschluss, wenn auch in einer verglichen mit There's something about Mary sehr heruntergefahrenen Version). »Monsieur Claude«-Darsteller Christian Clavier als überforderter Gynäkologe, der Nachhilfe in Sachen Männerbenehmen gibt, ist hier eindeutig keine der Hauptfiguren, aber zum Anlocken eines Publikums kann man das ja ruhig mal so darstellen.

Abgesehen von ihren einigermaßen ausgeklammerten Kindern hat Jeanne vor allem den Kollegen Merlin und die beste Freundin Marcelle (Alice Balaïdi) um sich, wovon letztere in ihrer unkomplizierten Promiskuität fast schon maskulinem Rollenverhalten entspricht. An Jeannes anatomischer Neuerung ist sie zwar interessiert, aber auch hier ist wenig zu machen. »Ich stehe zwar auf Schwänze, aber bitte mit einem Kerl dran!«

Das Mysterium Penis ist hier einerseits alles bestimmend, aber andererseits wird das Vorzeigestück nie in die Kamera gerückt. Da müssen die Reaktionen reichen, der übertrieben o-beinige Gang Jeannes oder an einer Stelle mal so ein angedeutetes Leuchten wie beim Kofferinhalt in Pulp Fiction.

Ein Absatz lang Spoiler-Alert. Wenn Jeanne dann durch ein erneutes Gewitter wieder zur Frau wird, zeigt sich auch, dass es der Regisseurin vorrangig um Frauen geht, denn mit »vollem Körpereinsatz« (Formulierung aus dem Presseheft) feiert sie dann ihren wiedererlangten Status, und wo der Film sich zuvor immer in Andeutungen gewandete, folgt nun die full frontal nudity, die selten so politisch wie in diesem Film wirkte.

Dass Jeanne durch ihre Erfahrungen am Ende viel dazugelernt hat, was Rollenklischees, Selbstbewusstsein, Durchsetzungsvermögen und Lebensglück anbetrifft, ist ja etwas, was man der Figur und dem Film auch gönnt. Doch leider versaut das »Vorher«-Bild den »Nachher«-Charakterbogen, denn aus unerfindlichen Gründen ist Jeanne zu Beginn ein trauriges Etwas, das stotternd und stammelnd durch die Gegend stolpert, bis hin in ihre suboptimale Erzählerstimme. Das ist dann schon fast wieder unfreiwillig frauenfeindlich, weil es die Schwanzrolle, die nur ein MacGuffin sein sollte, deutlich überbetont.

Außerdem funktionieren die Slapstickelemente des Films nur äußerst eingeschränkt. Aus welchem Grund sollte man sich quer über eine Toilettenschüssel »legen« wie eine schwebende Jungfrau, nur weil man mit dem Urinieren noch etwas Übung braucht? Braucht so ein Film wirklich Leute, die in den Schlamm fallen? Oder die mehrfache Klamauknummer, wenn sie sich beim Frauenarzt vordrängelt (wodurch die Ironie der Situation fast kaputtgemacht wird)?

Letztlich ein Film, der weder richtig gut noch richtig schlecht ist. weder Fisch noch Fleisch, nur viele interessante Ansätze, mehrere verschenkte Chancen und (am ärgerlichsten) fast schon ein Plädoyer für die ach so erfolgreiche französische Dumpf-Komödie.

|

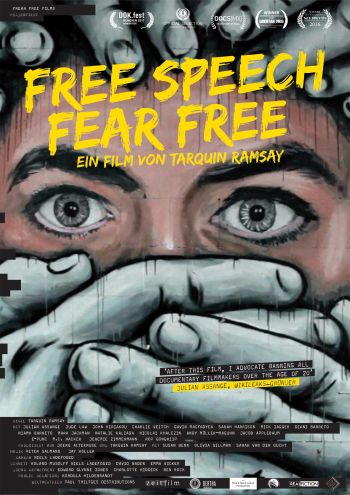

Free Speech Fear Free

(Tarquin Ramsay)

Originaltitel: Free Speech Fear Free, Großbritannien 2016, Buch: Tarquin Ramsay, Kamera: Niels Ladefoget, Schnitt: Emma Vickers, David Naden, Niels Ladefoget, Musik: Peter Salmang, mit Tarquin Ramsay, Diani & Niamh Barreto, John Kiriakou, Jacob Appelbaum, Julian Assange, Jude Law, Sarah Harrison, Jeremie Zimmer, Julia Farrington, Annabel Smith, 80 Min., Kinostart: 1. Juni 2017

Jetzt mal ganz abgesehen davon, wie sehr der in den Credits auffällig vertretene Neils Ladefoget (Kamera, Schnitt) dabei mitgeholfen haben könnte: Free Speech Fear Free ist ein Film, der sich trotz seines sehr jungen Regisseurs, der laut eigenen Angaben mit 15 (= vor fünf Jahren) die Arbeit an dem Projekt begann, fast sklavisch an konventionelle Vorgaben im Dokubereich klammert.

Es ist alles eine Spur zu clever durchgeplant, um der Mär vom vermeintlichen Wunderkind Glauben zu schenken. Umso deutlicher wird aber, dass der Film gerade da seinen Charme entwickelt, wo es um den naiven Blick eines Jünglings geht, der sich reichlich häufig in Denkerpose von der Kamera einfangen lässt (sogar bei einer prätentiösen Kreiselfahrt), der aber gleichzeitig beichtet »I'm shitting myself«, wenn er »famous people« für seinen Film trifft wie Julian Assange oder Jude Law.

Zugegeben, die Problemstellung, die der Film behandelt (gläserne Konsumenten, Anti-Terror-Gesetze, die die Bürgerfreiheit immer stärker beschneiden, staatlich ausspionierte Mails etc.), stellt für junge Leute (aber längst nicht alle) eher eine Gefahr da als für ältere Personen. Und so gesehen ist es auch clever, dass ein Junger diesen Film drehte und am Ende des Films quasi bereits den Staffelstab an die nächste Generation weitergibt.

Doch der Film an sich hat nicht nur inszenatorische Probleme (wie oft kann man Zeitlupenaufnahmen von Straßenkämpfen und die selbe möchtegern-aufwühlende Musik einsetzen?), sondern ist - ein häufig in Dokus vorkommendes Problem - reichlich festgefahren in seiner Meinung, die eigentlich nur noch bebildert wird. Und gleichzeitig unglaublich naiv.

Neben der Transformation eines pickligen Knaben mit Zahnklammer zu einem tiefgründig dreinblickenden »Filmemacher« in mitunter etwas eitel wirkender Selbstdarstellung war für mich das Spannendste am Film, wenn reale Problem mit geringer Kontemplation mit eher spaßigen Elementen in einen Topf geschmissen wurden.

Ich war selbst schon mehrfach in der Berliner c-base und habe trotz »Alienalarm« zwischen den relativ harmlosen Hackern gesessen, die meines Erachtens nicht in ihrer Bedeutung mit dem CIA-Whistleblower John Kiriakou über einen Kamm geschert werden sollten. Doch ob Jude Law, Jacob Appelbaum oder die elfjährige Aktivistinnentochter Niamh Barreto: Regisseur Ramsay unterscheidet hier kaum und zieht als ultimative Visualisierung des Angstzustands der Gesellschaft das Berliner »Monsterkabinett« aus dem Ärmel, keineswegs ein As, sondern vielleicht eine Pik-Sechs. Und entsprechend »sticht« auch dieser Film nicht so recht.

|

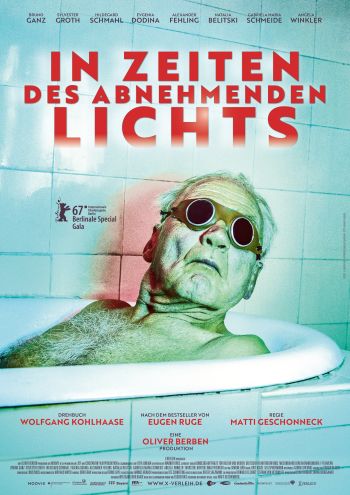

In Zeiten des abnehmenden Lichts

(Matti Geschonneck)

Deutschland 2017, Buch: Wolfgang Kohlhaase, Lit. Vorlage: Eugen Ruge, Kamera: Hannes Hubach, Schnitt: Dirk Grau, mit Sylvester Groth (Kurt Umnitzer), Bruno Ganz (Wilhelm Powileit), Hildegard Schmahl (Charlotte Powileit), Evgenia Dodina (Irina Umnitzer), Alexander Fehling (Sascha Umnitzer), Gabriela Maria Schmeide (Lisbeth), Natalia Belitski (Melitta), Nina Antonowa (Nadeshda Iwanowna), Inka Friedrich (Vera), Angela Winkler (Stine), Thorsten Merten (Tabbert), 101 Min., Kinostart: 1. Juni 2017

Im Prolog wird erklärt, das der Titel sich auf den Herbst bezieht. »Der Herbst war da und nahm das Land in Besitz.« Dann setzt die Handlung erneut an, im Jahr 1989, in Berlin, der Hauptstadt der DDR. Es ist laut Presseheft »Frühherbst«, aber es sind schon eine Menge Blätter von den Bäumen gefallen. Ein Vater (Sylvester Groth) und ein Sohn (Alexander Fehling) haben sich nicht viel zu sagen, drei Tage später feiert der dazugehörige Großvater Wilhelm Poweleit (Bruno Ganz) seinen 90. Geburtstag, dessen Feierlichkeiten sich über den Großteil des Films erstrecken.

Ich muss sagen, die Familiengeschichte hat mich nicht wirklich angesprochen, man kann aber auch den gesamten Film über eine reichlich überfrachtete Metapher erzählen. Jedes Jahr zum Geburtstag holt man nämlich für das üppige Büffet (»keine Pappteller!«) den alten Ausziehtisch raus, der noch aus Nazizeiten stammt und mit dessen Aufbau nur der studierte Sascha (Fehling) klar kommt. Dummerweise hat der aber seine Doktorarbeit hingeschmissen und ist in den Westen geflohen.

Familienoberhaupt Wilhelm lässt sich vom verspäteten Enkel nicht aus der Ruhe bringen (die schändliche Wahrheit hat man ihm noch nicht erzählt) und packt selbst an. Anstelle zweier Bretter, die Sascha immer zur Stabilisierung des Tisches benutzte, haut Wilhelm ziemlich wahllos vier Nägel in den Tisch, seine Gattin kennt das schon, dass er etwas reparieren will und dadurch alles nur noch schlimmer macht.

Der Tisch steht überdeutlich für die DDR, ein marodes, aus der Zeit gekommenes Erbstück, dass nur die alten parteigetreuen wie einen Präsentiertisch benutzen, das aber ohne die Stützung der jüngeren Generation in sich zusammenbrechen muss. Im Herbst 1989 diesen Umstand noch zu verleugnen, wirkt aus heutiger Sicht töricht. Im Neues Deutschland, aus dem Wilhelm sich den Artikel (Seite 2) zur Feier seines Jubiläums herausschneidet (mit fast exakt dem selben Wortlaut wie diverse Jahrzehnte zuvor), steht auch eine veritable Nachricht auf Seite 1: der russische General Wolgor ist mit 78 gestorben, sein Nachfolger zählt 79 Lenze. Wilhelm resümiert: »Beide jünger als ich«.

Zurück zum Tisch und dem Filmtitel: Während nach und nach immer mehr Gratulanten auftauchen (Wilhelm kommentiert jeden Blumenstrauß mit den Worten »Bring das Gemüse zum Friedhof«, was erneut auf den Generationsmissstand verweist), darunter ein Mann von der »Sicherheit«, der »Abschnittsbevollmächtigte« und diverse weitere offizielle Popanze, könnte man sich als Zuschauer fragen, ob die Zeit still steht. Immer wieder fällt das Herbstlicht durch die Außenfenster in den Raum und man ist sich nicht sicher, ob immer noch morgens ist oder schon abends - aber irgendwann müsste doch auch mal die Zeit sein, wo die Sonne im Zenit steht.

Das Büffet ist inzwischen reichlich abgegrast, als Wilhelms Urenkel, der etwa 12jährige Markus (Sohn von Sascha) das vollbringt, worauf man die ganze Zeit gelauert hat. Er bringt den Tisch zum Einsturz, weil er sich zu den Würstchen rüberbeugt (man hätte auch außen herum gehen können). Die übrigens so gar nicht wie Ostwürstchen aussehen, sondern wie Westware - aber Lebensmittel findet man nicht ohne weiteres als Requisiten.

Und plötzlich ist es Abend. Es ist sogar so, dass das Zimmer, wo das Büffet präsentiert wurde, nun plötzlich reichlich schäbig wirkt, eine Wand ist sogar halbverschimmelt.

Die Filmhandlung geht noch ein wenig weiter, bis man beim Niveau des Tisches und des Lichts ankommt (ich hatte meiner Sitznachbarin längst zugeraunt, dass es in diesem Film nicht mehr hell werden wird), da gibt es einen Schnitt nach draußen und man hört den Nachbarshund kläffen, der auf den ausländisch wirkenden Namen »Alonso« so gar nicht hört.

Der ausgestopfte Leguan aus Brasilien, Kurts Gattin und Schwiegermutter aus Russland, das wie ein Schatz behandelte Gurkenglas, letztlich ist hier alles eine Metapher, und Drehbuchautor Kohlhaase (Ich war 19, Ecke Schönhauser, mehrere Filme mit Andreas Dresen) hat sich das bei seiner Romanadaption ganz hübsch zurechtgelegt und von Regie und Kamera in Szene setzen lassen, nur reicht es bei diesem adretten, aber etwas faden Mummenschanz weder für emotionale Investitionen noch für einen parodistischen Blick zurück (»Der Morgen ist klüger als der Abend.«)

|

Song to Song

(Terrence Malick)

USA 2017, Buch: Terrence Malick, Kamera: Emmanuel Lubezki, Schnitt: Rehman Nizar Ali, Hank Corwin, Keith Fraase, Kostüme: Jacqueline West, Production Design: Jack Fisk, mit Rooney Mara (Faye), Ryan Gosling (BV), Michael Fassbender (Cook), Natalie Portman (Rhonda), Cate Blanchett (Amanda), Holly Hunter (Miranda), Brady Coleman (Faye's Father), B√©r√©nice Marlohe (Zoey), Val Kilmer (Duane), Tom Sturridge (BV's Brother), Patti Smith, Iggy Pop, Lykke Li, John Lydon, Red Hot Chili Peppers, Tegan Quin, Sara Quin, Black Lips (Themselves), 130 Min., Kinostart: 25. Mai 2017

Ich hatte schon einiges zu Song to Song geschrieben, als ich für die Verlinkung meine alte Kritik zu To the Wonder raussuchte und feststellen musste, wie sehr sich meine Argumentation gleicht.

Hübsche Bilder (Emmaneul Lubezki) von hübschen Hollywood-Stars, die vor der Kamera lieber schweigen und sich stattdessen in Voice-Over-Kommentaren auslassen. Abermal geht es um die Liebe und was ihr in den Weg kommen kann, eine Konstellation von drei oder mehr menschlichen Fixpunkten wird durchgespielt und der Zuschauer soll sich die Handlung aus dem lyrischen Ellipsofoxtrott zusammensuchen, den diesmal drei Cutter (in Gemeinschaftsarbeit oder hintereinander?) zusammengefriemelt haben.

Ich mag mich irren, aber ein Großteil des Materials zu Knight of Cups und Song to Song schien zu Zeiten des deutschen Starts von To the Wonder bereits in der Kiste gewesen, man musste nachträglich nur noch die oftmals austauschbaren Bilder aus dem Poesiealbum zusammenbasteln, wobei Malick wohl wie ein Ezra Pound der Filmkunst fungiert - oder sich dies zumindest einbildet.

Ich habe in Song to Song weder etwas über die Figuren erfahren, noch über ihre Verbindung zur Musikbranche. Geschweige denn etwas über die Musikszene Austins. Knight of Cups hatte ich ausgelassen, aber die Kritikerkollegen sehen zwischen Malicks Film-Film und seinem Musik-Film auch keine großen Unterschiede. Und auch, wenn man wie ich ein paar Platten von Patti Smith, Iggy Pop und den Red Hot Chili Peppers im Regal stehen hat: die Kurzauftritte der Musiker oder das mit einer Art Weitwinkelkamera eingefangene Festivalfeeling reichen auch nicht aus, um den Kinobesuch zu rechtfertigen.

Trotzdem wird der Streifen seine überschaubaren Kosten einspielen, weil die Starbesetzung für Kinogänger, die sich nicht mehr als zehn Regisseurnamen merken können, durchaus sehr verlockend klingt.

Um herauszubekommen, wie sehr sich das »to live from song to song, from kiss to kiss«, das wohl den Filmtitel prägte, sich auch auf die rudimentäre Handlung bezieht, benötigt man ganz sicher keine 130 Minuten Filmzeit, während derer man durch Eifersucht, Betrug und bisexuelle Spielerein ein wenig Spannung zu evozieren sucht, die dann aber oft an den Voice-Over-Kommentaren (ein Malick-Markenzeichen seit seinem Erstling Badlands) versanden. »I went through a period when sex had to be violent« sind etwa frühe Worte der Rooney-Mara-Figur (ich erspare uns die Rollennamen, weil sie m.E. außer bei Faye auch nie im Film vorkommen), die etwas später von Ryan Gosling um ein »I thought you had to meet the right people, get closer to them [...] to get through the fence« ergänzt wrden. Daraus kann man sich eine spannende Handlung zusammenbauen, aber oft genug bieten die Bilder nicht wirklich etwas, was in einem direkten Bezug zu den eingesprochenen Texten steht.

Zugegeben, ein Film entsteht eigentlich erst in der Montage, aber mich hätte hier durchaus auch eine Chronologie des Bäumchen-wechsel-Dich-Spiel interessiert. Man kapiert zwar, dass Ryan Gosling der Gute ist und Michael Fassbender der Böse, dass die Frauen sich lieber nicht von letztgenanntem (einem Musikproduzenten! Vielsagender Kommentar über Frauen: »They have a beauty in their life that makes me ugly!«) ausnutzen lassen sollten und dass auch Ryan Goslings Rebound mit Cate Blanchett unter keinem guten Stern steht, aber im Grunde sind das alles nur auf eine Schnur gezogene Versatzstücke, die selbst die beliebten Darsteller nicht wirklich spannender gestalten können.

Aktuell arbeitet Malick an einer deutsch-amerikanischen Co-Produktion mit dem Titel Radegund, in der es um den zweiten Weltkrieg gehen soll. Und ich muss mal ganz deutlich sagen, dass mich bei Malick-Filmen (im Gegensatz zum realen Leben) das Thema Krieg weitaus mehr anspricht als die immer wieder neu zelebrierte und sezierte Liebe.

Im Normalfall ist es etwa nicht so, dass Leute über diverse Jahrzehnte nicht altern und immer exakt die selben Klamotten tragen. Aber wenn man nicht mitbekommt, dass zwischendurch mal eben zehn Jahre vergangen sind, stellt man so was auch nicht unbedingt in Frage.

Wer sich übrigens von einem alten Griesgram wie mir nicht davon abhalten lässt, den Film anzuschauen, der sollte dann aber auch durchhalten. Wenn es zum Schluss um die Rückkehr zum »einfachen Leben«, um Zyklus-Markierungen wie Vogelschwärme und Gezeiten und als finales Bild einen hübschen Sonnenuntergang geht, dann wirkt der Film tatsächlich wie eine Parodie seiner selbst und zumindest bei der Pressevorführung gab es lautes Gelächter.

Bald in Cinemania 168 (Techtelmechtel und Weggabelungen):

Rezensionen zu Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner (Pepe Danquart), Ein Chanson für Dich (Bavo Defurne) und Sommerfest (Sönke Wortmann).

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

167:

167: