| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

16. Juni 2014 | Thomas Vorwerk für satt.org | |||||||||||||

|

|

|

Chasing the Wind

(Rune Denstad Langlo)

Originaltitel: Jag etter vind, Norwegen 2014, Buch: Rune Denstad Langlo, Kamera: Philip Øgaard, Schnitt: Vidar Flataukan, Musik: Ola Kvernberg, Production Design: Kristine Wilhelmsen, mit Marie Blokhus (Anna), Sven-Bertil Taube (Johannes), Anders Baasmo Christiansen (Lundgren), Tobias Santelmann (Håvard), Frederik Meldal Nørgaard (Mathias), Per Tofte (Arne), Marte Aunemo (Elise), 91 Min., Kinostart: 12. Juni 2014

Eine etwas unfaire Art und Weise, diesen Film zu umschreiben, wäre es, von einer norwegischen Variation von Sweet Home Alabama zu sprechen. Mit kauzigen eigenbrötlerischen Norwegern und einer hohen Sterblichkeitsrate. Wer jetzt aufgrund Rune Denstad Langlos letztem Film Nord glaubt, ich versuche, auf eine schwarze Komödie hinzuweisen, der liegt falsch, denn es ist weder eine Komödie noch sind die Todesfälle in irgendeiner Form amüsant, sondern durchweg tragisch. Anna (Marie Blokhus) kehrt zurück aus Deutschland, weil ihre Großmutter verstarb.

Ihr Opa Johannes (Sven-Bertil Taube) könnte sie etwas liebevoller aufnehmen (»Niemand hat dich gebeten zu kommen«), der Nachbar Arne (Per Tofte) spricht mit keinem, zu der kleinen hat Anna noch den besten Draht, doch die rekapituliert den zu frühen Tod ihrer Mutter in grausig wirkenden Kinderspielen. Mal sitzt sie auf dem Dach, weil ein Tsunami herrscht, dann wieder wird ein Erdrutsch nachgespielt oder sie läuft mit einem Mundschutz umher. Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Naturkatastrophen.

Erst nach und nach (entsprechend den wortkargen Protagonisten) gibt der Film die Zusammenhänge preis. In Emmas Vater Håvard (Tobias Santelmann) war Anna einst verschossen, doch jetzt schwört sie auf einen Deutsch-Dänen (»Ich bin verlobt, er heißt Mathias, wir werden heiraten und Kinder bekommen.«). Und die Generation zwischen Anna und ihrem Großvater, also Annas Eltern, verstarb bei einem Bootsunfall, bei dem auch Anna (als 3jährige) zugegeben war. Jede Menge psychologische Tretminen.

Abgesehen von der leisen Romanze geht es vor allem um das Zueinanderfinden von Anna und ihrem Großvater, der kein Sinn mehr im Leben sieht, auch keine Lust hat, für einen hässlichen Sarg ein Heidengeld auszugeben (»Der verrottet unter der Erde sowieso«) und deshalb kurzerhand entscheidet, selbst einen Sarg zu zimmern. Und weil der alte Herr damit hoffnungslos überfordert ist, bittet Anna Håvard, ihm zu helfen.

Ganz langsam und oft auf Umwegen kommen hier die Menschen zueinander, und nach und nach offenbaren sich Geheimnisse. So hatte die Oma (die auch Anna hieß) in mehr als einer Hinsicht Herzprobleme, wollte aber Anna II damit nicht behelligen. Und das große Schweigen zwischen Johannes und seinem Nachbarn Arne hat auch seine Gründe ...

Nebenbei geht es auch um Literatur (Johannes hat deutsche Wurzeln und rezitiert gerne Gedichte), der Filmtitel bezieht sich auf ein Bibelzitat, das eine gewisse Rolle spielt, und auch an anderen Stellen gibt es religiöse Ansatzpunkte, etwa Wein, Brot und Salz, wobei der Kohlenhydrate verpönenden Anna beim Anblick des letzten von ihrer Großmutter selbstgebackenen Brot die Tränen kommen.

Die Grundstimmung ist eine leicht optimistische Traurigkeit, aber mit einer nordisch-herben Lakonie. Hierfür ein Beispiel: Anna versucht einer Schulkameradin, die jetzt als Kassiererin arbeitet, beizustehen. Nach einer Abtreibung fragt sie vorsichtig »Wie fühlst Du Dich?«. Darauf die pragmatisch veranlagte Elise: »Besser als beim letzten Mal.«

In solchen Momenten spürt man den Regisseur von Nord, doch der sperrige Film zwischen Fatalismus und Sentimentalität macht es einem ähnlich schwer wie Opa Johannes, ihn in die Arme zu schließen.

|

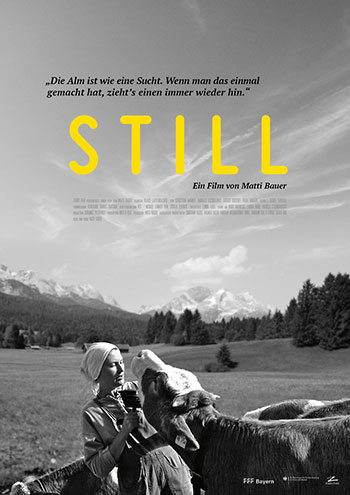

Still

(Matti Bauer)

Deutschland 2013, Kamera: Klaus Lautenbacher, Schnitt: Ulrike Tortora, Ton: Gregor Kuschel, Sebastian Wagner, Andy Eschbaumer, Huba Barath, mit Uschi, Stefan, Rosi, Jakob, Tom, Fleckerl, Guse u.a., 80 Min., Kinostart: 19. Juni 2014

In der Kritik zu Boyhood wurde bereits auf eine Gemeinsamkeit mit Still hingewiesen: Auch hier fängt die Langzeitbeobachtung per Kamera die (frühe) Kindheit eines Jungen ein. Allerdings geht es im Film vor allem um seine Mutter, die ähnlich wie bei Linklater den Verlauf ihres Lebens zunächst ganz anders geplant hat.

Uschi Grub lernen wir in diesem Dokumentarfilm in Digi-Schwarzweiß (nirgends vermisse ich die gute alte – und zugegeben viel zu teure – 35mm-Kamera mehr als wenn auf der Leinwand alles in Schwarzweiß ist und schon ein einziges Pixel alle Nostalgie zerstört) als junge, abenteuerlustige Sennerin kennen, die in breitem Bayrisch (ein Hoch auf die Untertitelung) von ihren Auslandsreisen berichtet. Und einem umfassendes Desinteresse an traditionellen Eckpfeilern wie Heirat oder »Hofübernahme«.

Die unangepasste Uschi lernt auch der Filmemacher Matti Bauer kennen, und offensichtlich nicht nur vor der laufenden Kamera, denn nachdem sie im ersten Sommer der Dreharbeiten noch sehr kooperativ erscheint, zeigt sie sich später eher launisch, nicht einverstanden mit der zunehmenden Involvierung ihrer Eltern in die Filmarbeiten, die Thematisierung ihrer privaten Lebensumstände usw.

Zwar scheint es so, als würde Bauer seine Hauptfigur immer wieder überreden können, vor die Kamera zu treten und somit das Filmprojekt nicht komplett zu sabotieren, doch oft kann man auch die Bäuerin verstehen, denn ein gewisses Fingerspitzengefühl scheint hier mitunter seitens des Regisseurs zu fehlen. Wenn Uschi gleich zu Beginn eine durch eine PKW-Fahrt leicht traumatisierte Ziege beruhigen will, hat man nicht unbedingt das Gefühl, dass die ausgiebige Beleuchtung dieses Moments (mitten in der Nacht, an einem fremden Ort!) zum Wohlbefinden des Tieres beiträgt.

Und so entwickeln sich in diesem Film die Ecken und Kanten zum interessantesten Aspekt. Angefangen mit der störenden »Erzählerstimme« des Regisseurs, der in der Montage offensichtlich reichlich kämpfen musste, um eine dramaturgische Geschlossenheit zu erreichen. Dass hierbei insbesondere die Tonspur mehr inszeniert als dokumentarisch wirkt, wird auch durch den Abspann bestätigt.

Dennoch geht es im Film – ähnlich wie in Boyhood – vor allem um die Unabwägbarkeiten des Lebens. Erst eine ungeplante Schwangerschaft, dann verliebt sich Uschi in den »falschen« Mann (kein Bauer, sondern ausgerechnet ein Pilot!), und Uschis zunächst noch so rüstig erscheinender Vater ist schnell überfordert, was die Familie in echte Gewissensnöte bringt. Und in manchen Situationen kann man natürlich gut darauf verzichten, dass ein Kamerateam solche »wichtigen« und »emotionalen« Momente einfangen will.

Im Endeffekt kommt es aber weder vor der Kamera noch zwischen Filmemachern und Protagonisten zu einem endgültigen Zerwürfnis, und der Film endet mit einem versöhnlichen Tonfall, woran allerdings auch Uschis Sohn Jakob maßgeblichen Einfluss hat. Er passt zwar nicht ganz in das dramaturgische Konzept des Films, ist aber dafür sehr unterhaltsam, und diesen »Richtungswechsel« übernimmt der Film nur zu gern.

Das Kinojahr 2014 bot bereits eine gelungenere Landwirtschaftsdoku (Die schöne Krista) und mehrere ästhetisch überzeugendere Beispiele für Schwarzweiß-Fotografie, aber Still hat dennoch einige gute Ansätze. Und noch interessantere Probleme.

|

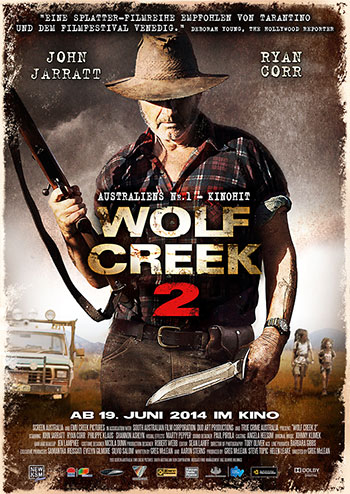

Wolf Creek 2

(Greg McLean)

Australien 2013, Buch: Greg McLean, Aaron Sterns, Kamera: Toby Oliver, Schnitt: Sean Lahiff, Musik: Johnny Klimek, Special Makeup Effects: Sean Genders, mit John Jarratt (Mick Taylor), Ryan Corr (Paul Hammersmith), Shannon Ashlyn (Katarina Schmidt), Phillipe Klaus (Rutger Enqvist), Gerard Kennedy (Jack), Annie Byron (Lil), Shane Connor (Senior Sergeant Gary Bulmer Jnr), Ben Gerrard (Cop #2), 106 Min., Kinostart: 19. Juni 2014

Durch glückliche Umstände kam ich dazu, diesen Film bereits bei den Fantasy Filmfest Nights in der Originalfassung zu sehen, während er bei der Pressevorführung ein paar Wochen später in der Synchro gezeigt wurde. Eine mal wieder reichlich seltsame Entscheidung, denn im Film geht es u.a. um eine seltsame Art von Fremdenhass, die der aus Wolf Creek bekannte Mick Taylor (John Jarratt) bevorzugt jungen Rucksacktouristen angedeihen lässt, die es wagen, in seiner abgeschiedenen Ecke von Australien aufzutauchen. Wenn man den Film im Original sieht, verdeutlicht dies noch die seltsame Identifikation mit einem hinterhältigen Serienmörder, dessen frühe Opfer ausgerechnet zwei deutsche Touristen sind, deren manchmal schwer verständliches deutsches Kauderwelsch für die Zuschauer netterweise untertitelt ist. Wie das in der Synchro laufen soll, kann ich mir nicht einmal vorstellen, denn »Deutsch mit deutschem Akzent« funktioniert einfach nicht, und so ist es wahrscheinlich, dass Mick durch einen irgendwie australisch wirkenden Akzent als der »Fremdling« gekennzeichnet wird.

Das dreht nicht nur den kompletten Film um, das raubt einem auch eine Quelle großen Amüsements, nämlich das bemüht wirkende »Deutsch«, das die offensichtlich nicht muttersprachlichen Darsteller (der eine heißt zumindest mit Nachnamen »Klaus«) so von sich geben. Hiervon einige Kostproben: »Hey hey, das hat gewirkt!«; »Nee, das ist ja herrlich, Paradies! Dafür gibt's nur ein Wort: awesome! Ich glaub', das nehm' ich mit nach Haus, das Wort!«; »Du bist ja echt ein fauler Knochen!« (Untertitel: »lazy bones«); oder mein persönlicher Favorit: »Was ist mit Altruismus, Menschenfreundlichkeit?«

Aus linguistischer Herangehensweise ist interessant, dass die deutschsprachigen Brocken im Drehbuch zumindest an einer Stelle von wirklichem Verständnis der deutschen Sprache zeugen, als nämlich im Zusammenhang mit drei Babyziegen »Rutger« alias »Rudi« zu seiner Freundin »Hör auf zu meckern!« sagt, was mit »stop whining« untertitelt ist. In diesem Moment hat man als deutscher Zuschauer tatsächlich mal das Gefühl, durch die Sprachkenntnisse Nuancen wahrzunehmen, die englischsprachigen Zuschauern verwehrt bleiben. Wenn man hingegen die Synchro schaut, wird man einen später auftauchenden Engländer vermutlich auch am ehesten anhand seines Union Jack im Rückbankfenster seines Autos identifizieren, wo die rein sprachliche Unterscheidung (von Micks fettem Akzent mal abgesehen) durchaus auch unterhaltsam ist (»bollocks«), Mick aber später erneut seinen Rassismus demonstrieren darf: »Fuckin' pommie. [...] Definitely a pommie. Weak as piss.«

Während der Engländer (Ryan Corr als »Paul Hammersmith«) nämlich aufgrund der Situation anfänglich reichlich überfordert ist, sabbert, heult und sich (immerhin außerhalb der Kadrierung) in die Hose macht, ist Mick hier jederzeit Herr der Lage, was das vermeintliche Duell zwischen den beiden Hauptfiguren etwas ungerecht ausfallen lässt. Aber Paul wächst im Verlauf des Films durchaus über sich hinaus, und nachdem er (gemeinsam mit dem Zuschauer) in den seit dem Originalfilm großzügig ausgebauten Folterkeller geschleppt wird, scheint sich das Blatt immerhin zu wenden. Doch man wird bis zum Schluss das Gefühl nicht los, dass Mick hier nur Katz und Maus spielt, völlig unabhängig davon, wie ihn Paul bei einem »Geschichtstest auf Leben und Tod« durch fundiertes Wissen verblüfft.

Die seltsame Mischung aus Crocodile Dundee und Torture Porn hat im Sequel noch einige Aspekte, die ärgerlicher als im ersten Film wirken, nicht zuletzt dadurch, dass man zunehmend in die Perspektive des Killers gedrängt wird, dabei aber viele Details, die Mick Taylor definitiv nicht zur Identifikationsfigur machen, allzu großzügig verdrängt werden. Das Hinterhältige an diesem Film ist aber, dass er trotz seiner Fragwürdigkeit in vielerlei Hinsicht schon erstaunlich gut gemacht ist und einige clevere Ideen hat, die über das Zelebrieren eines umfassenden Zynismus hinausgehen. Somit ist man eigentlich kurz davor, den Streifen sittlich gereiften Personen mit Horror-Faible zu empfehlen (auch, wenn diese sich auch hier und da ärgern dürften), während man gleichzeitig befürchten muss, dass gerade die intelligenten Aspekte der Inszenierung debilen Rassisten und Frauenhassern noch in den Lauf spielen. Man befürchtet irgendwie, dass manche Zuschauer denken könnten, dass Mick eine taffe und coole Vorbildfunktion einnimmt (»Ey, Alter, den verlogenen Cops hat er es aber gezeigt!«), während er doch eigentlich ein selbstgerechter, feiger und hinterhältiger Vergewaltiger ist. Ich persönlich finde im direkten Vergleich zu Mick manchen Vorzeige-Bösewicht à la Freddie Krüger fast charmant.

|

Wüstentänzer

Afshins verbotener Traum von Freiheit

(Richard Raymond)

Originaltitel: Desert Dancer, UK 2014, Buch: Jon Croker, nach der Lebensgeschichte von Afshin Ghaffarian, Kamera: Carlos Catalán, Schnitt: Chris Gill, Celia Haining, Musik: Benjamin Wallfisch, mit Reece Ritchie (Afshin Ghaffarian), Freida Pinto (Elaleh), Nazanin Boniadi (Parisa Ghaffarian), Tom Cullen (Ardavan), Marama Corlett (Mona), Akin Gazi (Farid Ghaffarian), Simon Kassianides (Sattar), Makram Khoury (Mehdi), Tolga Safer (Stephano), Neet Mohan (Javadi, Naser), Bamshad Abedi-Amin (Mehran), Richard David-Caine (Teymour / Trinculo), Gabriel Senior (Young Afshin Ghaffarian), Alex Claus, Omid Gholami (Minders), 98 Min., Kinostart: 3. Juli 2014

Iran – der Geburtsort großer Poesie. Basierend auf einer wahren Begebenheit erzählt der Film vom Freiheitskampf junger Menschen, der teilweise an Footloose erinnert. 2009 in Teheran: Geheime Discos, Studenten-Demos, ausdrucksstarke Gemälde, die immer wieder durchgestrichen und neu gemalt werden. Von der Obrigkeit (und einigen Fundamentalisten) wird Tanz als Kunstform verpönt und verboten, weil er nur den »Beginn der Verrohung der Sitten« darstellt. Wenn die wüssten, dass man Tanz auch als politische Ausdrucksform, als Realisierung der Freiheit inszenieren kann. Man verschafft sich Zugang zu Youtube (die staatliche Firewall wird behende übersprungen wie ein Bordstein) und ist fasziniert ob der Virtuosität einer eigentümlichen Auswahl von Tänzern: Rudolf Nurejev, Gene Kelly, Pina Bausch und Michael Jackson.

Sehr interessant ist bei den zahlreichen Montagesequenzen der Übergang zwischen diegetischer und nicht-diegetischer Musik, zwischen Pixel-Bildern und eigener Entfaltung: Musik als Freiheitsmedium vollzieht sich hier mit großer Leichtigkeit: jede Pirouette wird zur politischen Revolution, jeder Moonwalk zum Protestmarsch, auch wenn man sich manchmal nur auf der Stelle oder in die falsche Richtung bewegt.

Inszenatorisch zieht Desert Dancer das ganze Register, und teilweise ist das durchaus bewundernswert. Etwa das Detail, dass man im Iran normalerweise nicht Englisch spricht: Man beginnt mit fremden Schriftzeichen und untertitelten Dialogen, dann gibt es eine längere Phase ohne Dialoge und erst dann übernimmt man die Sprache des Produktionslandes. Das zeugt immerhin davon, dass man sich der Problematik bewusst ist, und in vielen exotisch-geschönten Filmen wartet man darauf vergeblich.

Auch unterschlägt man das sexuelle Element des Tanzes (der vorgebliche Kritikpunkt) nicht einfach. Wenn Elaleh (Freida Pinto, der eine Superstar, der diesen Film stemmen muss) vortanzt, um in die illegale Tanzgruppe aufgenommen zu werden (»technically it's not illegal, it's forbidden – totally forbidden!«), zeiht sie eine durchaus laszive Show ab, statt einer Musikuntermalung hört man nur ihre Atemgeräusche, und diese kommen einem lustvollen Stöhnen für einige Momente schon gefährlich nahe.

Der Verzicht auf diegetische Musik ist aber manchmal auch problematisch. Wenn man später irgendwo fernab in der Wüste eine emotional aufgeladene wie dramaturgisch riskante Performance dargeboten bekommt, bei der das Regime durch laute Percussionelemente umgesetzt wird, sieht man leider weder irgendwelche Trommeln noch einen Radiorecorder, iPod, Autoradio oder sonstwas. Die Musik fungiert hier wie der menschliche Kampfgeist, sie ist jederzeit abrufbar und steht dann immer in perfekter Abmischung (siehe auch youtube-Montagen) zur Verfügung.

Hinzu kommt bei dieser zentralen Szene eine verlogene Suspense. Schon zuvor fielen einige Schlägertypen in blütenweißen Hemden auf, die »Ungläubige« gerne mal durch drastische Mittel auf den rechten Weg zurückführen. Ein Mitglied der Tanzgruppe wird hier wie zum erzwungenen Verräter gemacht, der dem Brutalo-Trupp den geheimen Wüstentanzort steckt, die gesamte Darbietung auf Beweisvideo bannt, und im Endeffekt dann doch die Bullies austrickst und dafür später die Rechnung kassiert. Das könnte zu großer Suspense führen, wenn sich der Schnitt nicht vor allem auf die ausdrucksstarke Tanzdarbietung konzentriert und nur hin und wieder den nervös um sich blickenden »Verräter« einfängt. Doch warum ist dieser so nervös, wenn er als einziger weiß, dass der Bus der Bösen 200 Kilometer weiter östlich vergeblich nach den Tänzern sucht. Hier versagt die Inszenierungsmaschinerie, weil sie den Zuschauer hinters Licht führen will.

Da funktionieren die wirklich brutalen Sequenzen (auch, wenn sie auf die Stimmung drücken) schon weitaus besser. Die Fundamentalisten sind natürlich schon per definitionem nicht die hellsten, aber auch sie haben ihre inspirierten Momente im Film. Nur, weil man den verhasten Tänzern menschenunwürdig einen Sack über den Kopf stülpt, bevor man sie zusammentritt, heißt das ja noch nicht, dass man dadurch nicht auch eine weitergehende Botschaft umsetzen kann: »So you are an artist? ... Beat him artistically!«

Auf der Habenseite des Films steht, dass er sich auch Zeit lässt für kleine und große Probleme, die nicht im direkten Zusammenhang mit der großen »Messitsch« stehen. So ist die verführerische Freida Pinto aus Slumdog Millionaire hier nebenbei auch heroinabhängig und ein weiteres weibliches Mitglied der Gruppe (scene stealer Marama Corlett als »Mona«) kuscht irgendwann vor der Gewalt, die sie und ihren Freund bedrohen. Doch dann greift jener Handlungsstrang, der wohl dazu führte, dass man aus der Geschichte Afshins (Reece Ritchie) einen Film machte: seine abenteuerliche Flucht in den Westen, begleitet von zwei Aufpassern, die dann in einer Aufführung von Shakespeares The Tempest kulminiert (hier weiß man dann leider nicht mehr, welche Sprache eigentlich gesprochen wird, wenn die Iraner in Frankreich Shakespeare aufführen, auf dem Plakat »La Tempête« steht, aber trotzdem alle Englisch sprechen). Es ist vielleicht ungerecht, wenn man an dieser Stelle kurz außer acht lässt, dass der Tanzenthusiast hier quasi um sein Leben kämpft, aber der Höhepunkt des Films leidet schon stark darunter, dass hier eine Kunstform (der Tanz) eine andere (das Theater) mit Füßen tritt (immerhin »artistically«).

Und so wird aus dem Höhepunkt des Films seine größte Schwäche (vehemente SPOILER-WARNUNG): Der unzureichend Shakespeare-sichere Afshin bekommt die Rolle des Caliban zugewiesen (der übrigens nicht ganz so wenig Dialog im Stück hat, wie man dem Zuschauer hier weismachen will). Das hat sicher auch eine gewisse Signalfunktion. Und dann steht er da zusammen mit einer iranischen Theatergruppe, die sich einen großen Moment auf einer französischen Bühne erhoffte, ist in Gedanken verloren und verpasst den Anschluss. »Monster, I say, speak!« fordern ihn die bemitleidenswerten »Kollegen« auf, und die muskelbepackten Babysitter vom iranischen Kulturministerium schauen schon argwöhnisch auf das Geschehen. Und dann setzt er seine Unterdrückung in Tanz um (durch das Wunder der Montage kann er sich dabei sogar selbst in den Bauch treten), und das über jeden Verdacht erhabene französische Publikum (das ja eigentlich Shakespeare sehen wollte) klatscht dann auch geflissentlich.

Die Geschichte, die Desert Dancer erzählt, ist durchaus erzählenswert. Die inszenatorischen Mittel werden mit einer gewissen Virtuosität eingesetzt, doch im Endeffekt ist das Ergebnis doch die Mainstream-Fassung einer hübsch exotischen Geschichte. An etlichen Fettnäpfchen tanzt man zwar vorbei, doch darauf, dass die Fliesen leuchten wie im Michael-Jackson-Video, wartet man auch vergeblich.

|

Violette

(Martin Provost)

Frankreich / Belgien 2013, Buch: Martin Provost, Marc Abdelnour, René de Ceccatty, Kamera: Yves Cape, Schnitt: Ludo Troch, Musik: Hugues Tabar-Nouval, mit Emmanuelle Devos (Violette Leduc), Sandrine Kiberlain (Simone de Beauvoir), Olivier Gourmet (Jacques Guérin), Catherine Hiegel (Berthe Leduc), Jacques Bonnaffé (Jean Genet), Olivier Py (Maurice Sachs), Nathalie Richard (Hermine), Stanley Weber (René, der Maurergeselle), Marc Faure (Gaston Gallimard), 132 Min., Kinostart: 26. Juni 2014

In den frühen Filmen des (in Deutschland leider fast unbekannten, weil nie durch einen Kinostart »veredelten«) Arnaud Desplechin lernte ich Emmanuelle Devos zu schätzen, doch leider hat die französische Schauspielerin in letzter Zeit mit ihrer Rollenauswahl kein rechtes Glück. Auf der Berlinale konnte man sie (immerhin an der Seite von Mathieu Amalric) in Arrête ou je continue sehen, und in ihrer Titelrolle als Violette Leduc gibt sie erneut eine Frau, die den Großteil eines Films damit beschäftigt ist, an sich selbst zu zweifeln. Ich weigere mich, zu akzeptieren, dass die Devos sich dermaßen außerhalb gängiger Schönheitsideale bewegt oder bereits das MHD für Schauspielerinnen so sehr überschritten hat, dass sie keine anderen Rollen mehr angeboten bekommt.

An ihrer darstellerischen Ausdruckskraft ändert dieses etwas traurige Type-Casting natürlich nichts, aber selbst Paul Giamatti, Philip Seymour Hoffman oder Toni Colette sieht oder sah man ja nicht dauernd nur in Depri-Rollen, die dann vermutlich nur zu neuen Depri-Rollen führen.

Ähnlich traurig ist es auch, wenn eine literarisch-feministische Vorkämpferin wie Violette Leduc, die sich immer etwas abseits des öffentlichen Interesses befand, nun zwar ein eigenes Biopic bekommt, aber dort auch vor allem über andere, bekanntere Figuren der französischen Literaturgeschichte definiert wird (dies zeigt sich auch in den »Kapitelüberschriften«, die in sechs von sieben Fällen jeweils andere Personen ins Zentrum stellen, ehe sich dann Kapitel 7 – »Le Bâtarde« – zumindest im übertragenen Sinn auf die Titelfigur bezieht).

Eine kurze Inhaltsangabe beginnt beispielsweise bei imdb wie folgt:

»Violette Leduc, born a bastard at the beginning of last century,

meets Simone de Beauvoir in the years after the war [...]«

Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass man im 21. Jahrhundert durchaus auf die Idee kommen könnte, eine Bezeichnung wie »Bastard« kritisch zu hinterfragen, klingt dies doch so, als begänne das Leben von Violette erst mit der Begegnung mit Simone (Sandrine Kiberlain). Übrigens ist Violette da bereits Ende 30, und selbst im Film gibt es davor immerhin schon ein Kapitel. In diesem wird Violette zwar auch reichlich hilflos und uneigenständig dargestellt, aber sie stellt immerhin jene literarischen Gehversuche an, die später auch die de Beauvoir von ihrem Talent überzeugen werden. Doch in einem Biopic geht es nur selten um künstlerische Kreativität*, meistens sind unglückliche Liebesgeschichten oder Name-Dropping (bzw. Kurzauftritte bekannter Zeitgenossen) viel wichtiger. Davon gibt es in Violette leider übermäßig viel …

* Wenn Violette schreibt, sitzt sie fast immer mit kurzem Rock und leicht geöffneten Schenkeln da, ich vermute, dass dies etwas über ihre »sinnlichen Zeilen« aussagen soll. |

Im Nachhinein erscheint mir das erste Kapitel des Films am überzeugendsten, in den späten Jahren des zweiten Weltkriegs, wo Violette sich durch Schwarzmarkaktivitäten über Wasser hält und mit dem schwulen Modejournalisten Maurice Sachs (Olivier Py) zusammenlebt, der ihre Avancen immer wieder ablehnt, sie aber in ihrer Schriftstellerei unterstützt. Hier gelingt es weitaus besser als in den späteren, von »wichtigen« Nebenfiguren überfrachteten Kapiteln, Einblicke in die Person der Violette zu erhaschen. Und das, obwohl viele entscheidende Erfahrungen in den ersten 35 Jahren ihres Lebens zunächst allenfalls schemenhaft ans Licht kommen.

Vermutlich ist das ungerecht, aber wenn ich mich für eine mir zuvor nicht weiter bekannte Schriftstellerin (und im besten Fall auch für ihr Werk) interessieren soll, will ich nicht erfahren, wie oft sie unglücklich verliebt war, wie oft ihr Verleger kein Vertrauen in ihre Fähigkeiten hatte, und welche berühmten Personen sie im Verlauf ihres Lebens alles kennengelernt hat. In diesem Film habe ich aber das Gefühl, dass ich darüber weitaus mehr erfahre als über ihre bahnbrechenden wie skandalösen Werke oder ihren Schreibstil, wozu die fundierteste Bemerkung womöglich eine blödsinnige Zeitungsschlagzeile ist: »Sie schreibt wie ein Mann«. Mit detaillierterem Hintergrundwissen mag dieser Film verzaubern, aber als »Bekanntmachung« mit der Autorin funktioniert er für mich nicht einmal ansatzweise. Mehr Kindheit, mehr Träume, mehr über ihre Bücher. Und nicht darüber, welche Farbe der Einband hat.

|

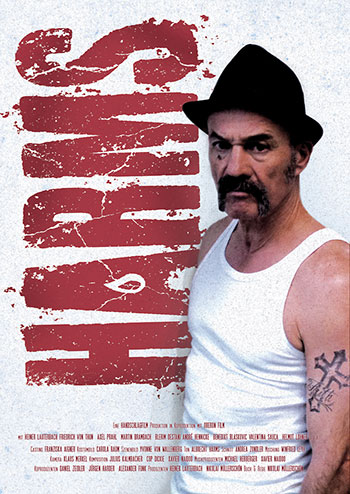

Harms

(Nikolai Müllerschön)

Deutschland 2013, Buch: Nikolai Müllerschön (laut Presseheft) bzw. Michael Krause (laut imdb), Kamera: Klaus Merkel, Schnitt: Andrea Zondler, Musik: Julius Kalmbacher, Cop Dickie, Xavier Naidoo, mit Heiner Lauterbach (Harms), Axel Prahl (Menges), Martin Brambach (Timm), Benedikt Blaskovic (Luik), Valentina Sauca (Jasmin), André Hennicke (Wettke), Helmut Lohner (Onkel), Friedrich von Thurn (Knauer), Hans-Maria Darnov (Schrantz), Blerim Destani (Türke), 98 Min, Kinostart: 12. Juni 2014

Harms, der neue Film des Regisseurs von Der rote Baron und Schulmädchen '84, zeichnet sich ebenso durch eine von vom Filmförderungskorsett befreite Finanzierung aus wie durch die filmgeschichtlichen Ansprüche seiner zwei »Handschlag-Produzenten«, Titeldarsteller Heiner Lauterbach und Regisseur Nikolai Müllerschön. Im Presseheft, das von einem sechsseitigen Interview der beiden zusammengehalten wird, schwärmen sie von Martin Scorsese, Jean-Pierre Melville und Lino Ventura, doch sollte ein gelungener Gangsterfilm seine »Härte« möglichst nicht nur durch einen übertriebenen Bodycount beweisen.

Um ein ungefähres Gefühl für das immense Scheitern dieses Projekt zu bekommen, reichen teilweise schon einige Wortmeldungen aus diesem Interview. Meine Lieblingszitate sind hierbei Herrn Lauterbachs »letzten Endes ist es immer eine Gratwanderung zwischen filmischem Anspruch und kommerzieller Verantwortung« (dessen Durchtränktheit von Wunschdenken sich aber erst nach Sichtung des Films offenbart) und Müllerschöns absurdes Erfolgsrezept »Wenn man sich das Kino per se anschaut, dann gibt es nur eine Regel: Die lautet: Tolle Filme, die Erfolg haben, sind immer diejenigen, die Neues wagen und etwas riskieren.«

Wer auch nur einen vagen Einblick in mehr als ein Jahrhundert Kino hat, wird ohne Probleme sowohl unzählige »Erfolgsfilme« benennen können, die sich nicht unbedingt durch Innovation auszeichnen (sechs Buchstaben: S E Q U E L) als auch diverse mutige filmische Wagnisse, die dann eben an der Kinokasse grandios scheiterten (was natürlich über mögliche Qualitäten so gar nichts aussagt).

Das wichtigste Fazit aller Statements dieser mit ihrem Film außerordentlich zufriedenen Herren ist die von Selbstvertrauen strotzende Selbstbeweihräucherung: »Wenn man gute Filme macht und ehrliche und emotionale Geschichten erzählt, dann findet man auch ein Publikum.« (Nikolai Müllerschön)

»Ehrlich und emotional« ist an Harms recht wenig, und was »tolle Filme« angeht, bemerkt man nur hin und wieder, dass die beiden Initiatoren die selben »tollen Filme« mal vor drei oder vier Jahrzehnten im Kino sahen (beispielsweise Vier im roten Kreis und GoodFellas), das Wasser reichen können sie diesen Vorbildern zu keinem Zeitpunkt.

Nehmen wir beispielsweise einen durch seine Symbolkraft hervorstechenden Running Gag in Harms: Hilflose Insekten, die wie der sprichwörtliche »Spielball der Götter« unter dem Einfluss von Menschen stehen. Gleich zu Beginn sieht man in ziemlicher Großaufnahme eine Kakerlake, die in einem Einmachglas gefangen wird, und die letzte Einstellung des Films erzählt von einer Fliege, die machtlos gegen eine Fensterscheibe ist, dann aber von einer gütigen Menschenhand »ins Licht« entlassen wird. Diese reichlich platte »Messitsch«, diesen »Interpretationsansatz« könnte man jetzt ohne Probleme in einen Bezug setzen mit Henri-Georges Clouzots Le salaire de la peur (dt.: Lohn der Angst), die nervenzerrüttende Geschichte einiger Lastwagenfahrer, die durch unwegsames Gelände gefährliches Nitroglyzerin kutschieren. Zu Beginn dieses Films sieht man einige Kinder, die recht grausam mit einigen Schaben spielen und diesen Krabblern gottgleich die Ausweglosigkeit des Daseins vorführen. Die sich nebenbei spiegelt in den schäbigen Hütten, in denen die Kinder leben. Doch man würde Clouzots Leichnam mit Füßen treten, wenn man einem unausgegorenen, von Vorurteilen und Klischees getragenen Machwerk wie Harms ernsthaft die Ehre eines solchen Vergleichs erweisen würde. Zwar versucht Müllerschön (der auch das Drehbuch schrieb) anzuknüpfen bei den »Professionals«, wie man sie von Melville, Howard Hawks, dem Clouzot-Film oder aktuell aus Drive kennt. Doch Titelfigur Harms stampft zwar wie eine virile, junge, beinahe schlanke und komplett ironiefreie Version von Manfred Zeltinger (Bart und Glatze sind vielleicht die besten Ideen des Films) durch den Film, und wirkt öfters so, als sei er ein stolzer Samurai zwischen lauter Karnevalsfiguren, doch die Geschichte, durch die sich der angestrengt agierende Lauterbach quälen muss, hat so viele dramaturgische Schwächen, Logiklöcher und eine menschenverachtende Beiläufigkeit, dass man von Begriffen wie »Ehrlichkeit« und »Emotionalität« Lichtjahre entfernt ist. Gestandene Schauspieler wie Axel Prahl oder André Hennicke fügen sich in diese Bankraub-Geschichte nach dem »Zehn kleine Negerlein«-Prinzip, bei der man selten für eine der auf der Strecke bleibenden Figuren einen Gedanken, geschweige denn ein Gefühl verschenkt. Die sympathischsten Personen sind ein schüchterner Hackbraten-Koch mit Migrationshintergrund, der von seinem Chef »Küchenschabe« genannt wird (für diejenigen, die den Glauben an Interpretation und Symbole noch nicht verloren haben), und ein osteuropäischer Computerexperte (wer unter 30 ist, ist für Leute über 50 automatisch ein »Computerexperte«), der bei einem Knastaufenthalt wie ein menschlicher Punching Ball benutzt wird. Und beiden gegenüber zeigt sich Harms (der Mensch Harms, weniger der Film) voller Güte, Freundschaft und Dankbarkeit. Das ist dann auch schon das Positivste, was man über den Subtext des Films sagen kann. Leider beschmiert man sich stattdessen mit wie »realistisch« oder »normal« wirkenden »Milieumerkmalen« wie Homophobie und Rassismus. Wobei letzterer auch in den Nachspann eindringt, wo Figuren, deren Namen mehrmals im Dialog genannt wurden, nur als »der Türke« oder »Rumäne 1« bis »Rumäne 4« aufgeführt werden (bin mir außerdem ziemlich sicher, dass das Russen waren, die auch Russisch sprachen). Und das Frauenbild dieses Films ist so traurig, dass ich lieber gar nicht davon sprechen möchte. Nichts ist romantischer als Kaugummi und / oder vier 50-Euro-Scheine.

Geldgier, Rache und Verrat verbünden sich mit Schusswaffe, Beil und Messer, der Universalklebstoff des Films ist aber die himmelschreiende Dummheit, die noch die überflüssigste Brutalität irgendwie »rechtfertigen« soll.

Heiner Lauterbach (den vermutlich noch die geringere Schuld trifft): »Sowohl Niki wie auch ich sind sehr impulsive und stringent denkende Menschen.« Der inhärente Widerspruch eines solchen Statements sagt viel über die vermeintliche »Stringenz« des Films.

Mistaken for Strangers (Tom Berninger), Monsieur Claude und seine Töchter (Philippe de Chauveron), Sunshine on Leith (Dexter Fletcher), Viel Lärm um Nichts (Joss Whedon), Wir sind die Neuen (Ralf Westhoff).

| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

116:

116: