| |

Bildmaterial © Studiocanal Filmverleih

|

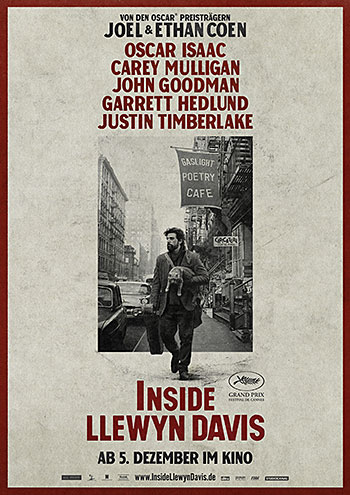

Inside Llewyn Davis

(Joel & Ethan Coen)

USA / Frankreich 2012, Buch: Joel & Ethan Coen. Kamera: Bruno Delbonnel, Schnitt: Roderick Jaynes (Joel & Ethan Coen), Kostüme: Mary Zophres, Production Design: Jess Gonchor, Art Direction: Deborah Jensen, mit Oscar Isaac (Llewyn Davis), Carey Mulligan (Jean), Justin Timberlake (Jim), Max Casella (Pappi Corsicato), Ethan Phillips (Mitch Gorfein), Robin Bartlett (Lillian Gorfein), Jeanine Serralles (Joy), John Goodman (Roland Turner), Garrett Hedlund (Johnny Five), Stark Sands (Troy Nelson), Adam Driver (Al Cody), Jerry Grayson (Mel Novikoff), Diane Findlay (Receptionist), F. Murray Abraham (Bud Grossman), Alex Karpovsky (Marty Green), Helen Hong (Janet Fung), Jack O'Connell (Elevator Attendant), Steve Routman (Abortion Doctor), Stan Carp (Hugh Davis), James Colby (Cop on Road), Frank Ridley (Union Man 1), John Ahlin (Union Man 2), Benjamin Pike (Young Bob), Jake Ryan (Danny), 105 Min., Kinostart: 5. Dezember 2013

Was sind die Stärken der Coen-Brüder, die bereits seit drei Jahrzehnten ihre ganz persönliche Nische im Weltkino kultivieren? Ausgefeilte, prägnante Dialoge, irgendwo zwischen Elmore Leonard und Harold Pinter. Skurrile Nebenfiguren, die für den Coen-Touch sorgen (The Big Lebowski). Period Pieces, die sich weniger durch Kostüme, Production Design und beliebte historische Allgemeinplätze hervortun, als durch die detailliert eingefangene Atmosphäre. Absurde kleine Geschichten, die sich nicht um Zuschauererwartungen scheren (Barton Fink, A Serious Man). Ein versiertes Stützen auf Eckpfeiler der Film- und Literaturgeschichte, das aber nicht zum bloßen Name-Dropping als Selbstzweck (wie bei Tarantino) verkommt, sondern aufmerksamen Betrachtern ins Auge fällt, die sich beispielsweise mit »Ringer-Filmen mit Wallace Beery«, Frank Capra oder den Klassikern von Homer bis Hammett auskennen. Die Gabe, nicht nur auf ihr Stammpersonal bekannter Weggenossen zurückzugreifen (George Clooney, John Goodman, Steve Buscemi, Jeff Bridges, Frances McDormand), sondern weniger bekannte Schauspieler zu »entdecken« (William H. Macy, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg) und in Hauptrollen zu besetzen – und dabei dafür zu sorgen, dass man sie danach nicht wieder vergisst.

In ihrem neben No Country of Old Men überzeugendsten Werk im neuen Jahrtausend beweisen die Brüder, dass sie all diese Stärken noch beherrschen – und dabei gelingt es ihnen en passant, ihr Publikum abermals zu verblüffen und zu überraschen. Die Geschichte, die sie erzählen, ist eine, für die die wenigsten Filmschaffenden Produktionsgelder empfangen hätten: Ein kompromiss- und erfolgloser Folk-Singer kämpft um seine große Chance – und das bloße Überleben. Hierbei ließen sich die in der Musikgeschichte bewanderten Coens (siehe O Brother, where art thou?) von der Szene der frühen 1960er inspirieren, von mittlerweile in Vergessenheit geratenen Künstlern wie Dave Van Ronk, Fred Neil oder »Peter, Paul and Mary«, die wie kleine Trabanten etwas später vom aufgehenden (und die Folkszene beeinflussenden und beherrschenden) Stern Bob Dylan überschattet wurden.

Etwa eine halbe Woche lang begleitet der Film seinen von Oscar Isaac (bekannteste Rolle bisher: der straffällige Gatte von Carey Mulligan in Drive) überzeugend dargebotenen Antihelden Llewyn Davis, der als Hälfte eines Folk-Duos einst ansatzweise bekannt wurde, bei seiner Solokarriere aber zum Kassengift mutiert. Nicht zuletzt, weil Llewyn für weichgekochte Erfolgskonzepte nur Verachtung übrig hat und mit seiner ambitionierten, vollendeten Kunst ein eigenes Publikum kreieren möchte. Ein wenig wie die Coen-Brüder Anfang der 1990er, zu Zeiten von Miller's Crossing, Barton Fink und The Hudsucker Proxy, ehe sie mit Fargo und The Big Lebowski tatsächlich den Durchbruch schafften.

Von einem ähnlichen Wassertreten erzählt der Film, übrigens eine Komödie. Inside Llewyn Davis ist aber auch von der Drehbuchkonstruktion her ein Film, der seine Zuschauer verwöhnt – selbst, wenn sie sich nicht für Folkmusik interessieren. Es beginnt mit einem Gig im New Yorker Gaslight Café 1961. Von Anfang an hat man das Gefühl, dass die Kamera von Bruno Delbonnel (Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Across the Universe, Dark Shadows) sich trotz Farbmaterial eher an der Schwarz-Weiß-Ästhetik orientiert. Anders als in O Brother liefern die Coens hier mehrere komplett vorgetragene Songs, neben dem umwerfenden Oscar Isaac hat man mit Justin Timberlake und Carey Mulligan (siehe ihren Gesangsauftritt in Shame) Darsteller, die damit kein Problem haben. Llewyn scherzt nach seinem recht depressiven Intro-Song (Hang me oh hang me), dass Folkmusic sich dadurch auszeichnet, dass sie »niemals neu war und nie alt wird«. Er wird dann vom ihn unterstützenden Clubmanager Pappi (Max Casella) in den Hinterhof geschickt, wo ein »Freund« ihn sprechen wolle. Wie der Sensenmann persönlich schält sich da eine dunkle Gestalt aus dem Schatten einer Feuerleiter – und schlägt Llewyn offenbar grundlos zusammen. Vom sich gemäßigten Schritts entfernenden Attentäter gibt es eine Überblendung zu einer Katze, die sich durch einen lichtdurchfluteten Wohnungsflur bewegt und den schlafenden Llewyn schließlich schnurrend weckt. Da er keine Verletzungen zeigt, drängt sich die Vermutung auf, der Auftritt könne ein Traum gewesen sein. Wirkte die Katze schon aufgrund des Beinahe-Match-Cuts mythisch überhöht, wird sie im Verlauf des Films eine starke symbolische Bedeutung erhalten, was damit beginnt, dass sie und Llewyn durch eine Unachtsamkeit aus der Wohnung ausgesperrt werden und er die Katze nun einen Großteil des Films durch die Gegend trägt. In Breakfast at Tiffany's (Blake Edwards, 1960) gibt es auch eine Katze mit großer Symbolkraft, ganz wie Holly Golightly ruft auch Llewyn ihr lapidar »cat« hinterher, als sie ihm später wegläuft, ob es ein Katzen-Happy-End wie in dem im Filmkontext zeitgenössischen Film gibt, wird hier natürlich nicht verraten. Doch die Bezugnahme auf 1961 aktuelle Filme geht noch weiter, später fährt Llewyn mal im nächtlichen Regen Auto, hat Probleme wachzubleiben, parkt am Straßenrand und wird deshalb von einem Polizisten befragt. Ziemlich ähnlich wie Janet Leigh in Hitchcocks Psycho (1959), auch wenn die Szene bei den Coens komplett anders aufgelöst wird. Während diese beiden Filme in Inside Llewyn Davis nicht namentlich genannt werden, gibt es einen dritten Film, von dem man sogar das Plakat sieht (und Llewyn scheint sich der Bezüge durchaus bewusst): die Disney-Produktion The Incredible Journey, die von der langen Reise einer Katze (!) und zwei Hunden nach Hause erzählt. Die Katze kommt hier recht weise daher und heißt sogar »Tao«. Als Indiz für poetische Freiheit sollte man hier noch erwähnen, dass dieser Film erst im Oktober 1963 in die Kinos kam. Eine Plakatierung zwei bis zweieinhalb Jahre zuvor ist unwahrscheinlich, die Coens nehmen den Anachronismus in Kauf, umfangen ihn gar liebevoll. Passt doch ihr eigenes Werk so schön in dieses seltsame Dreigestirn der Filmgeschichte, zwischen semilegale Lebenskünstler und Rites of Passages.

Was die unspektakuläre Geschichte des Films auszeichnet, ist die spärliche Informationsvergabe. Während manche Details (nebst Implikationen) recht schnell die Zusammenhänge verdeutlichen (etwa ein eilig geschriebener Zettel »I'm pregnant«), gibt es viele zunächst verwirrende oder unerklärliche Aktionen, deren Motivationen sich erst später erschließen. Das ist ein entscheidendes Merkmal des Films, das den Zuschauer mehrfach dazu drängt, frühere Ereignisse noch einmal zu überdenken, sie in einem anderen Licht zu betrachten. Hierdurch werden beängstigende Szenen später belustigend oder witzige später traurig. Auch dies ein Drahtseilakt, den die Coens seit Anbeginn ihrer Karriere immer wieder gerne unternehmen. Auch fernab der (reichlich vorhandenen) Komödienmomente ist Inside Llewyn Davis ein Film, der verzaubert und vom Publikum emotionale Investitionen fordert (bei den kühl-distanzierten Coens eher die Ausnahme). Oft fühlt man sich wie die Katze, die aus dem U-Bahn-Fenster hinaus fasziniert in eine ihr unbekannte, aufregende dunkle Welt schaut.

Kleine Szenen wie diese sind es, die die Aufmerksamkeit fesseln. Ein Blechschild an einer Tankstelle, das sich quietschend im Wind bewegt (und hier mehr historische Atmosphäre birgt als anderswo eine aufwendige CGI-Skyline). Oder ein auf Abtreibung spezialisierter Arzt, der sich offenbar außerstande sieht, das Wort »Baby« zu benutzen. Und in dieser seltsamen Welt ist Llewyn unterwegs, in einem aus der Art geschlagenen Roadmovie irgendwo zwischen den »Ufern des Himmels« (The Shores of Heaven ist ein Seefahrerlied, das Llewyn mit seinem Vater verbindet) und den »Pforten der Hölle« (The Gate of Horn ist ein Veranstaltungsort, der seinen Durchbruch bedeuten könnte). Diese metaphysische Ebene (siehe auch die symbolträchtige Katze) durchdringt den Film an vielen Stellen, so bietet etwa der Album-Titel »If I had wings« (eine Liedzeile, die man auch in dem Song Fare thee well wiedererkennt) mehr als nur die offensichtliche Interpretationsmöglichkeit. In einem Ausmaß wie zuletzt Barton Fink ist Inside Llewyn Davis ein Film, über den man noch lange nachdenkt – Aber: hier verlässt man das Kino auch ohne aufdringliches Happy-End mit einem warmem Gefühl, das für die Coens sehr ungewöhnlich ist – aber auch sehr willkommen.